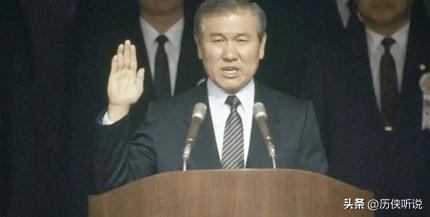

就在李在明还在为“不参加阅兵”找借口时,我们中方,突然干了一件让他后背发凉的事。我们派人,绕过了他这个现任总统,直接去祭奠了当年力排众议、和我们建交的韩国前总统卢泰愚。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 当李在明因“行程冲突”选择缺席中方的重要祭扫活动时,中国方面的一个举动,让韩国政坛不免感到一阵背后发凉。 中方直接派人,绕过现任总统李在明,祭奠了曾在中韩建交历史上扮演关键角色的前总统卢泰愚。 事情的起因相对简单。每年的重要祭扫活动,对中方而言不仅是缅怀历史、尊重外交传统的仪式,更是向周边国家传递战略信号的重要窗口。 特别是在中韩关系的发展背景下,这类活动往往兼具象征性与实用性,是展示双边关系深度的一种方式。 李在明作为现任总统,理应出席,但最终因所谓“行程冲突”缺席。这一表面理由,立即被中方敏感地捕捉到。 中方的反应可谓迅速而精准。并非仅仅停留在批评或公开声明层面,而是采取了更具象征意味的行动,直接祭奠了曾在中韩建交过程中顶住压力、坚定推进合作的卢泰愚总统。 更有意思的是,中方不仅祭奠,还通过接见特使团、与卢泰愚的家属沟通交流,尤其是与卢泰愚之子卢载宪的会面,使这一举动的历史与现实意义更加突出。 这不仅是对过去外交努力的致敬,更是对现任政府的一种“战略提醒”:历史上的决断和勇气,仍然是当前处理中韩关系的重要参考。 祭奠活动本身看似简单,但其中隐藏的外交暗示却十分明确。 中方通过这一举动凸显了历史连续性,韩国能够与中国建立稳定关系,离不开像卢泰愚这样敢于顶住压力、独立做出决策的领导人。 这无形中对李在明形成对比:当下的韩国领导人在关键外交场合缺席,既显得被动,也让人不免联想到历史上那些敢于主动出击、争取国家利益的决策者。 其次,这种行动也折射出中方在外交策略上的灵活性与深谋远虑。 绕过现任总统,直接接触前总统及其家属,不仅不会触犯现任政府的敏感神经,反而通过历史记忆和家族关系,传递出一种更持久、更具分量的战略信号。 这种方式体现了中方在处理中韩关系时的耐心与技巧:既不急于直接对抗,也不忽视战略机会,而是通过象征性动作实现最大化的外交效果。 更值得注意的是,这件事也让人看到了韩国在外交选择上的局限。李在明的缺席,表面是“行程冲突”,但更深层次反映出韩国在中美日三角关系中的尴尬立场。 长期依赖美日安全保障的韩国,在面对中方时往往显得犹豫不决。 而中国通过祭奠卢泰愚,实际上是在提醒韩国:中韩关系的重要性不可忽视,历史的经验和现实的利益都要求韩国领导人在外交决策上更加主动,而不是一味依赖外部力量。 从战略角度看,这一举动的意义远超一场简单的祭扫。它让李在明及其政府在国际舞台上处于被动位置:历史和现实都在无声地对比,提醒他在处理中韩关系时的决策成本与历史责任。 同时,这也为中韩双方未来的外交互动提供了一个参考:合作和决断,需要勇气,也需要在关键节点上展现主动性。 值得一提的是,中方选择直接接触卢泰愚之子,也是巧妙之处。 家属关系不仅仅是情感纽带,更是一种历史记忆的承载。通过与卢载宪的沟通,中方不仅表达了对历史功绩的尊重,也暗示了对未来外交方向的期待:尊重历史,理解现实,在中韩关系中做出独立且有远见的判断。 这种“软硬兼施”的外交手段,让事件在短期内产生了政治震动,也为未来可能的合作留下了更多空间。 这件事虽然表面是一次祭扫,但其背后的战略考量却十分清晰:中方通过历史人物和事件的象征意义,向韩国传递出关于独立决策和外交主动性的信号。 而李在明的缺席,无疑使这一信号更为突出。历史的比较、现实的映射,让韩国政坛在面对中方动作时不得不重新思考自身外交策略,也让外界看到中方在处理国际关系上的细腻与深谋远虑。 可以说,这一次“祭奠事件”,不仅是对历史的致敬,更是一堂生动的外交课。它告诉所有观察者:在国际关系中,主动与被动的差别往往体现在细节上,而那些敢于顶住压力、作出独立决策的人,才真正掌握了战略主动权。 中方用行动给出的答案,无声却有力,让李在明和韩国政坛感受到了历史与现实交错下的外交压力,也让人们对未来中韩关系的走向多了一份深刻思考。