20世纪50年代初,父母携我和三个妹妹到苏堤游玩。那时的苏堤野草茵茵,我们在苏堤上拔胡葱,胡葱可以带回去炒蛋吃。那天父亲带我来到一座木亭子前,指着亭上的匾额说:这叫仁风亭。

他没有讲这亭子的来历,只说“仁风”和“正气”两个字是连在一起的。这木亭子在幼小的我的脑海里留下了懵懂的印象。

20世纪60年代,西湖景区内的楹联、匾额都进行了一次大清除。直至1980年,西湖景区的楹联、匾额重见天日,杭州市有关部门对“仁风亭”也作了修缮。当时还请北京著名书法家董石良先生题写了“仁风亭”,并重新制成匾额悬于亭上。

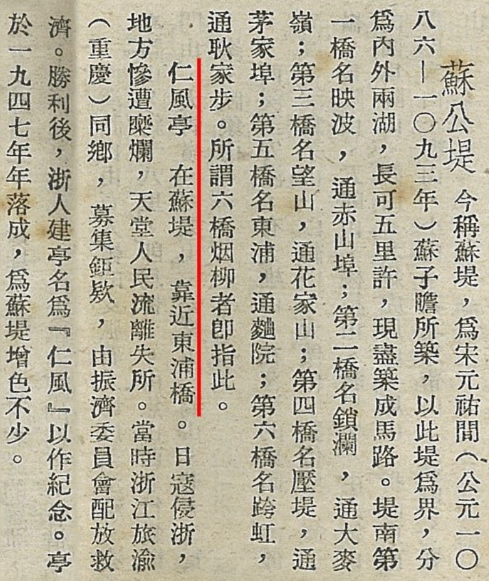

二十多年前,我在杭州“二百大”收藏品市场的一个旧书摊上,见到了《杭州·附嘉湖宁绍》的导游书,这是中国旅行社1951年4月10日初版本。在书中“胜迹”一节里写道:“苏公堤有‘仁风亭’,在苏堤,靠近东浦桥。日寇侵浙地方惨遭糜烂,天堂人民流离失所。当时浙江旅渝(重庆)同乡,募集巨款……胜利后,浙人建亭名为‘仁风’以作纪念。亭于1947年落成,为苏堤增色不少。”由此,我得知了“仁风亭”的来历。

当时建亭的是哪些旅渝浙人,没有留下确切的名字。我查阅了历史资料,发现当年的浙江旅渝同乡中,颇有盛名的一位是浙江海宁人宋云彬,1924年参加中国共产党,1938年2月到武汉参与中华全国文艺界抗敌协会(文协)筹建,并担任“文协”会刊《抗战文艺》编委,后转至重庆参与文化宣传工作。1952年在杭州任浙江省文联主席、浙江省文史馆馆长。

另一位范尧峰,与宋云彬同是海宁人,还是我三妹的公公。1937年抗日战争全面爆发,他于1938年赴延安陕北公学学习,后到重庆从事民主党派工作,新中国成立后回到杭州。

尔后,我又从阮毅成先生的《三句不离本杭》书中看到:“在抗日战争期间,杭州沦陷。日本人在苏堤种了许多樱花。胜利回杭,我便通知杭州市政府悉予移去,并仍在杨柳与杨柳之间补植桃花。次年春天,又恢复了桃红柳绿的良辰美景。”

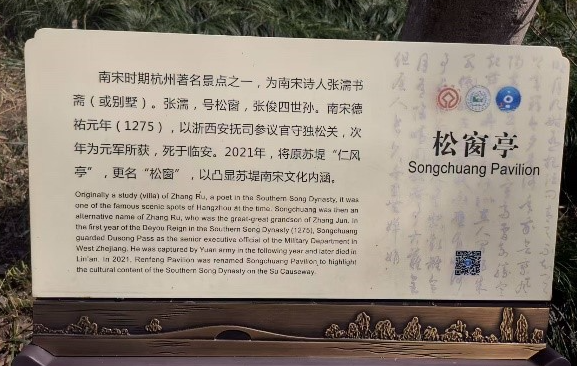

自20世纪80年代以来,苏堤上的“仁风亭”一直屹立着。2021年,杭州为进一步深挖苏堤上的历史文化遗迹,查到南宋名将张俊的四世孙张濡与苏堤的关系:张濡是南宋末年的将领,曾任浙西安抚司参议官,负责守卫独松关。1275年元军攻宋时,他因袭击元使廉希贤被俘,第二年被元军杀害于临安(杭州)。据南宋周密《武林旧事》:苏堤第五桥“东浦桥”,曾有过张濡的“松窗别墅”。为纪念张濡,当时便将“仁风亭”的匾额取下,悬上“松窗”额。

那年我游苏堤,看到了此景,想着“仁风亭”是与杭州抗战有关的一座亭子,但知道的人已经很少了,于是便向有关部门反映,将这段鲜为人知的历史告知。有关部门的同志得知后相当重视,迅即让人将董石良先生题写的“仁风亭”匾额重新悬于亭前,“松窗”匾额则悬于亭内。

于是,这座与抗战和宋史文化相关的亭子,便成为苏堤上“一亭两名”的历史人文景观。