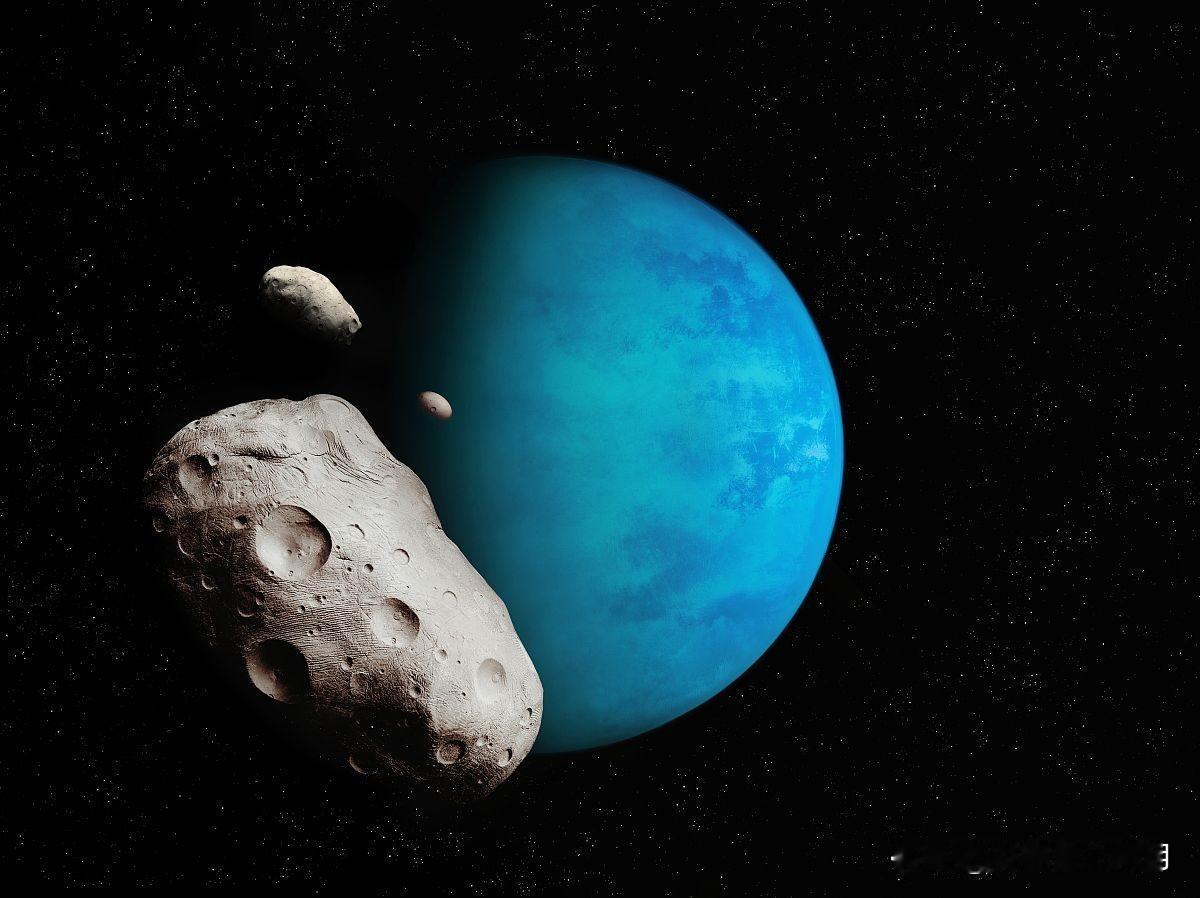

中国小行星防御计划有多硬核?3D解析动能撞击技术原理 当NASA的DART任务在2022年成功撞击小行星时,全球航天界都在关注这场"太空台球"实验。如今,中国科学家亮出了更先进的方案——采用"伴飞+撞击+伴飞"的创新模式,这套技术组合拳将如何改写小行星防御史? NASA先行试验与中国方案对比 美国DART任务通过单一撞击器改变小行星轨道,其撞击后喷射的1.6万吨尘埃产生的推力远超预期,使目标小行星轨道周期缩短33分钟。而中国方案采用双器协同:观测器先构建目标三维模型,撞击器后发精准打击,最后观测器持续评估效果。这种设计可实时修正撞击参数,实现从"盲打"到"精确制导"的技术跨越。 透视观测器的"火眼金睛" 中国观测器搭载的高光谱成像仪能识别小行星物质成分,激光测距仪则以毫米级精度测绘表面地形。配合红外光谱仪数据,可构建包含质量分布、自转参数等要素的完整动力学模型。这套感知系统相当于为撞击任务安装了"CT扫描仪",确保选择最佳撞击点。 撞击器的"致命一击"技术拆解 中国撞击器三大核心技术构成完美打击链:自主导航系统采用光学导航与激光雷达融合制导,在最后1000公里实现厘米级定位;钨合金弹头配合6.5km/s的撞击速度,产生相当于1吨TNT的动能;深空天线阵列构成的抗冲击通信系统,能实时回传撞击瞬间数据。这种设计确保在距地球1000万公里处实现轨道偏移3-5厘米的精确调控。 天地协同的监测网络布局 我国已建成包含12个地面测控站的全球监测网,其中佳木斯66米深空天线与阿根廷35米天线通过VLBI技术协同工作,实现撞击后轨道偏移量的亚毫米级测量。这种天地一体化监测能力,使我国成为全球少数具备小行星轨道精确测定能力的国家。 从载荷搭载到数据共享,中国方案正推动小行星防御从单打独斗走向国际合作。正如吴伟仁院士所言:"守护地球家园需要全球智慧。"这场太空防御战,中国正用硬核科技为人类命运共同体写下新的注脚。