过去的数十年,以拟南芥和水稻为模式的遗传学研究揭示了植物发育的核心调控网络。然而,随着正向遗传学筛选逐渐饱和,基因冗余现象成为新基因发现的巨大障碍。

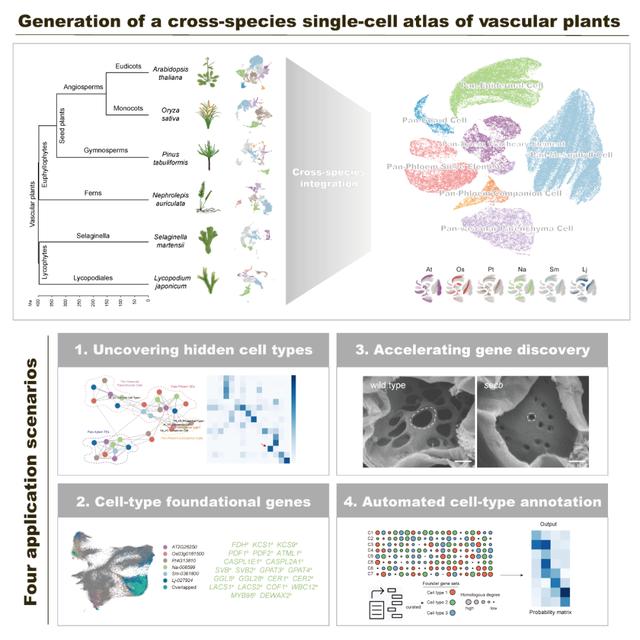

中国科学院分子植物科学卓越创新中心构建了世界首张维管植物跨物种单细胞整合图谱,不仅突破了植物单细胞转录组分析的技术瓶颈,更揭示了植物细胞类型演化的核心规律,为解决长期困扰领域的基因挖掘难题提供了全新范式。

01

植物单细胞图谱技术突破

以蕨类和裸子植物为代表的部分植物类群,因其基因组庞大、地上组织原生质体制备困难,使得单细胞研究长期受限。

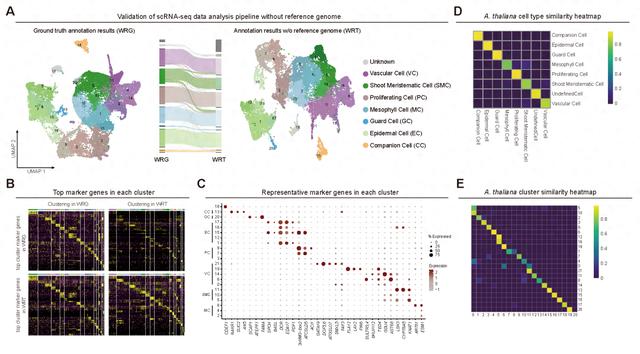

针对这些挑战,研究团队提出双重技术创新:一是开发无参考基因组的单细胞转录组分析流程,以转录组数据为参考,通过优化算法确保基因覆盖完整性;二是建立高温固定消化法,成功突破难处理物种的原生质体制备瓶颈,为广谱植物单细胞研究提供技术支撑。

无参考基因组的植物单细胞转录组测序数据分析流程

基于上述技术,研究团队系统绘制了被子植物、裸子植物、蕨类植物与石松类植物四大关键类群的单细胞图谱,并实现了宏演化尺度的单细胞整合分析。

02

植物单细胞图谱

揭示演化奥秘

研究结果显示,维管植物尽管分化已超4亿年,但仍共享主要细胞类群。更令人意外的是,在蕨类植物肾蕨中发现从未报道过的伴胞样细胞,并通过smFISH技术,证实了被子植物伴胞分子标记EFM同源基因在肾蕨中的特异表达。这项发现拓宽了"伴胞仅存在于被子植物"的传统认知,为理解维管组织演化提供了关键线索。

科研团队还首次提出“细胞类型底层基因”概念——这类基因需满足在维管植物中深度保守、在特定细胞类型中显著富集、对细胞功能存续至关重要三大条件。通过跨物种分析,共鉴定出289个表皮底层基因、234个木质部底层基因、274个韧皮部底层基因。其中韧皮部底层基因SECB家族的多重突变体表现出严重发育缺陷:开花延迟、叶片紫化、蔗糖运输受阻。

进一步研究发现,SECB蛋白通过调控筛板胼胝质沉积影响筛孔大小,证实其为韧皮部功能的关键调控因子,同时印证了底层基因在挖掘新功能基因中的高效性。

基于这些发现,研究团队开发了维管植物通用细胞类型注释工具XSpeciesSpanner:只需输入蛋白序列,数小时内即可完成陌生图谱的细胞“人脸识别”,在毛果杨、豌豆物种上验证准确率超85%,把传统耗时数月的专家标注流程压缩到数分钟。

构建维管植物整合图谱,结合多算法分析及实验验证揭示保守细胞类型与底层基因,并开发在线工具推动自动化研究。

03

未来展望

比较不同分支底层基因的扩张与收缩,可揭示细胞类型的演化与创新的机制;结合CRISPR多重编辑,可一次性敲除冗余家族,迅速厘清功能;借助自动化注释,全球实验室都能快速为任何维管植物建立细胞身份证。这张跨越四亿年的细胞图谱可能成为演化解密、基因挖掘与智能育种平台的交汇点。

在气候变化与粮食安全的双重考验下,这项研究不仅树立了植物科学的新范式,也为作物改良研究提供了全新的工具和思路。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.07.036