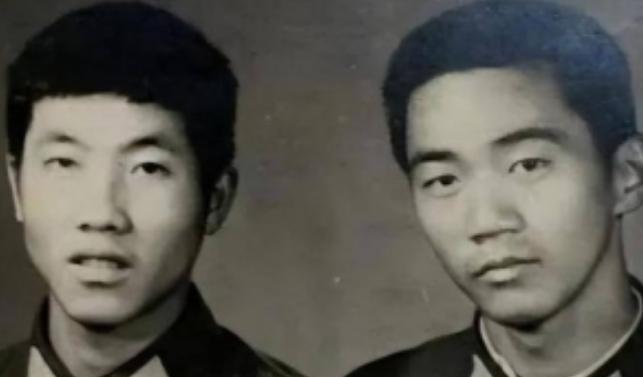

1984年,女子的丈夫在战场英勇牺牲后,她竟要改嫁给丈夫的亲哥哥。30年后,她再次来到曾经的丈夫墓碑前嚎啕大哭:“你临走时交代的事情,我都办好了,你睁开眼看看啊……”这究竟是怎么回事呢? 1984年初。那会儿的年轻人谈恋爱,没现在这么多花里胡哨的,看对眼了,那就是一辈子的事。20多岁的王长献是十里八乡的“明星”,为啥?因为他是名军人,在那个年代,这身军装就是荣誉和担当的象征。家里穷得叮当响,大哥有病,二哥入赘,下面还有弟弟妹妹,可这些都没挡住谢玉花的眼光。她看上的,是王长献那股子正直、有担当的劲儿。 两人情投意合,很快就办了婚礼。没啥隆重的仪式,就是在亲友的祝福下,成了家。新婚燕尔,本该是蜜里调油的时候,可谁也没想到,这份甜蜜短得就像昙花一现。 仅仅三天后,一封加急电报就送到了王长献手上:部队紧急召回! 作为军人,他心里清楚,这八成是要上战场了。那会儿中越边境形势紧张,战事一触即发。但他不能说,这是纪律。临走前,他紧紧拉着谢玉花的手,千言万语就汇成一句话:“在家照顾好父母,等我回来!” 谢玉花含着泪点头,她不知道丈夫这一去,竟是天人永隔。她把对丈夫的思念,全融进了对公婆的孝顺和对这个家的操持里。她每天都盼着丈夫的来信,可一封封寄出去的信,都石沉大海。 几个月后,等来的不是王长献凯旋的身影,而是部队派来的同志和一张冰冷的《革命烈士证明书》。 1984年4月,著名的老山收复战打响。这场仗打得极其惨烈,王长献在冲锋时,不幸被敌人的炮火击中,生命永远定格在了南疆的红土地上。 噩耗传来,谢玉花当场就晕了过去。这个家本就摇摇欲坠,王长献一走,顶梁柱算是彻底塌了。公婆一夜白头,悲痛欲绝。谢玉花哭干了眼泪,甚至一度想不开,偷偷攒安眠药想随丈夫而去,幸亏被及时发现,才捡回一条命。 部队领导看她这样,把王长献上战场前写的遗书交给了她。信里,丈夫除了表达对她的爱恋和不舍,最多的嘱托,还是那个临走时说的话:照顾好家,照顾好父母。 这封信,成了谢玉花活下去的唯一动力。 家里的光景一天不如一天,公婆看着才20出头的儿媳妇,心疼得不行,主动劝她:“妮儿啊,你还年轻,找个好人家改嫁吧,别在这个家耗着了。” 邻里乡亲也都这么劝。可谢玉花接下来的决定,让所有人都惊掉了下巴。她跪在公婆面前,哭着说:“爹,妈,我不走。要是我非得改嫁,我就嫁给大哥!” 这话一出,满座皆惊。大哥体弱多病,快三十了还没娶上媳妇,嫁给他,不等于从一个火坑跳进另一个吗? 就这样,谢玉花在巨大的争议中,嫁给了王长献的大哥。 从此,她像一头不知疲倦的老黄牛,把整个家的重担都扛在了自己柔弱的肩膀上。她起早贪黑下地干活,悉心照料病弱的丈夫和年迈的公婆,还要拉扯年幼的弟弟妹妹。 那些年有多苦?小叔子得了肝炎,家里没钱治,谢玉花二话不说跑去卖血,回来路上差点因为虚弱晕倒。为了供弟弟妹妹上学,她省吃俭用,自己身上穿的衣服补了又补。 王家父母临终前,拉着她的手老泪纵横:“玉花,是你救了我们这一大家子啊!” 后来,她和第二任丈夫也有了孩子。日子就在这种日复一日的操劳中慢慢过去,家里的光景也一点点好了起来。弟妹们都已成家立业,孩子们也长大成人。 一晃,三十年过去了。 这三十年里,谢玉花从未忘记过王长献。她常常会朝着西南方向,云南的方向,一坐就是半天,嘴里喃喃自语,像是在跟远方的爱人汇报家里的情况。 当然,时代在进步。值得欣慰的是,如今国家对烈士家属的保障越来越完善。2018年成立的退役军人事务部,持续在提高抚恤标准、解决烈属生活困难、营造全社会尊崇英烈的氛围上发力。像谢玉花当年遇到的抚恤金因改嫁而中断的问题,在今天的政策下已经有了更人性化、更全面的保障。这不仅是对烈士的告慰,也是对像谢玉花这样默默付出的家属们最好的致敬。 2014年,在公婆去世、弟妹安顿好之后,谢玉花觉得,自己终于可以去完成最后一个心愿了。在当地政府和热心战友的帮助下,年过半百的她,第一次踏上了开往云南的火车。 她的目的地,是云南麻栗坡烈士陵园。那里,长眠着包括王长献在内的数百位烈士。 当工作人员领着她,穿过一排排整齐的墓碑,最终停在刻着“王长献”三个字的墓碑前时,三十年来积压在心底的所有思念、委屈和辛酸,在这一刻瞬间决堤。 她“扑通”一声跪倒在地,双手抚摸着冰冷的墓碑,就像抚摸着爱人年轻的脸庞。她再也控制不住,嚎啕大哭起来,那哭声,撕心裂肺,闻者无不动容。 她对着墓碑,一遍遍地哭喊着: “长献啊!你临走时交代的事情,我都办好了!爹妈我养老送終了,弟弟妹妹也都成家了……你睁开眼看看啊……” 这一声呐喊,是她三十年人生的总结报告,也是她对那份沉甸甸的承诺,画上的一个句号。她终于可以告诉他,她没有辜负他。