拉车的牛儿、昂首挺胸的公鸡、摇头晃脑的狗狗……1000多年前的大墓中,发现一批动物俑“萌宠”。

9月5日,橙柿记者从陕西省考古研究院获悉,该院出土发掘一座北魏中后期高等级墓葬,出土大量文物共164件(组),距今约1400多年。

该墓形制保存较好,且纪年明确、出土器物丰富、志文内容翔实,是西安周边近年来发现的规格较高的北魏纪年纪名墓。

但墓主人身份神秘莫测,在史书中并无记载,他是谁?

一方墓志

解密北魏刺史生前身后事

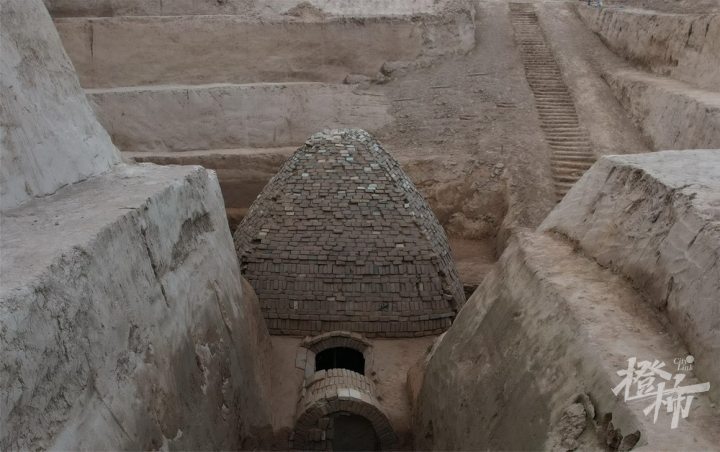

2023年4月开始,为配合机场高速公路项目建设,陕西省考古研究院在咸阳市泾阳县高庄镇马家堡村北发掘了一座北魏墓葬。

墓葬坐北朝南,为带有长斜坡墓道的穹窿顶砖室墓。

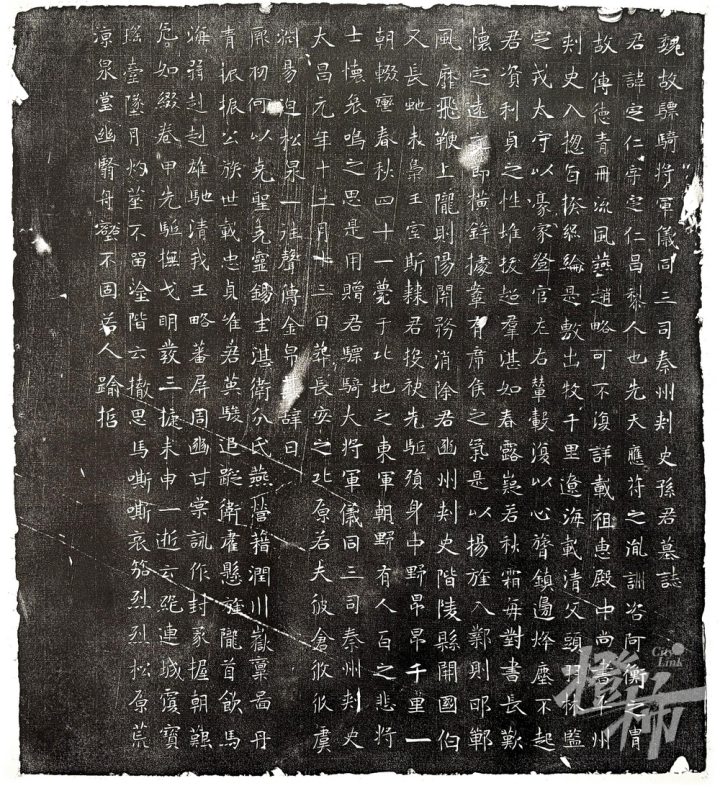

该墓中,出土了一方青石质的墓志,阴刻楷书共23行413字,字迹较清晰,记载了一代北魏豳(bīn)州刺史的生前身后事……

根据墓葬中出土的墓志文,考古专家最终确定:墓主为豳州刺史孙定仁。

孙定仁,史书上并没有发现记载。

墓志上称,其出身官宦,以门第入仕,祖、父皆历任王朝中枢与地方重镇。

豳州,治所在赵兴郡城,今甘肃宁县,因古豳国城得名。

孙定仁曾参与北魏末期镇压河北起义和关陇起义的重大事件,在两次北魏末期的战争中立下军功并得到了加官进爵的机会。

据志文记载,孙定仁“薨于北地之东军”,北地指雍州北地郡,今陕西富平一带。

考古专家推测,孙定仁很可能是在袭取长安的交战中“一朝辍辔,殒身中野”,其薨逝的北地郡,也应属交战地点之一。

孙定仁亡于征战途中,终年41岁,葬于长安,死后赠骠骑大将军、仪同三司、秦州刺史。

考古专家指出,墓志所载的墓主生平、履宦和战争等内容,丰富了史书中关于这一时期的历史记载,有助于深入探索北魏末期皇室衰微、权臣弄政的复杂政治局面。

该墓遗物所具有的西魏北周时期典型特征,体现了关中地区丧葬文化在这一阶段的重大变革。

孙定仁墓具有重要的“标型”意义,为研究社会变革与丧葬制度与文化的关系提供了珍贵的实物资料。

埋藏在高等级墓葬中“萌宠”们……

从墓葬形制来看,这座北魏刺史墓继承了北魏洛阳时代高等级墓葬流行形制——长斜坡墓道、弧边方形砖室。

根据墓道长度和墓室面积,考古专家认为该墓葬属于北魏中后期高等级墓葬。

橙柿记者了解到,在墓室主室的考古发掘中,考古人员发现了器物164件(组),包括陶俑、陶动物、模型明器以及陶器、漆器和墓志等。

其中有陶俑132件,男俑97件,女俑35件,为站立姿态的立俑,材质是泥制的灰陶。

其中的高髻俑姿态优雅:14名北魏女子头梳高髻,身子左倾,下颌微收,圆圆的脸、体态丰腴,双手抱合拱于胸前。

根据出土陶俑的随葬位置及相邻关系推测,考古专家判断,这些陶俑应当具有不同功能。

有承担侍仆舞乐的角色、有出行的仪仗组,而环绕着陶灶放置的高髻俑,以及出土的陶灶、陶仓、陶井、陶磨等,则可能承担着庖厨的功能。

令人眼睛一亮的是出土的灰陶材质的一批“萌宠”,有牛车一组,由牛、车两部分组成。

牛头微抬,角上翘内弯,耳朵后贴,目视前方,嘴微张。

牛儿的体形壮硕,腹微鼓,四腿粗短,作向前奔跑状。牛头无任何辔饰,除牛角涂黑彩外,通体涂红彩。

考古人员发现,这样的牛车,曾在数年前的西魏吐谷浑公主与茹茹大将军合葬墓中发现过。

在墓中,还发现十多件陶动物“萌宠”:六只陶马、两只陶羊、两只陶狗、两只陶鸡。

狗儿摇头晃脑、公鸡昂首挺胸,恍若在世栩栩如生。

专家解释,这些动物俑专业上叫模型明器,其实是古墓中很常见的随葬品。

在墓中,今天的人们发现了两具人骨。

在主室北壁上有一个方形盗洞,里面出土散乱人骨,经鉴定为成年男性肢骨。

另外,还有人骨散乱在淤土内,根据骨骼长度及愈合情况,判断为11岁左右。

11岁的孩童,为何出现在1400多年前的北魏大墓中,考古人员仍在探究其中真相……