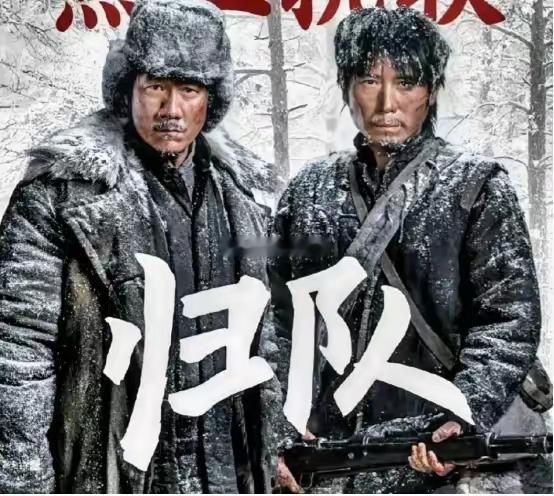

《归队》:好多人没看懂,为何抗联到了1940年就坚持不下去了?关于这个问题问过周保中,主要总结了四个原因。

九一八事变后,1931年东北沦陷,日本在东三省建立了伪满洲国,几乎把整个东北变成了自己的后方基地。

日军在东北的驻军规模是逐年扩张的,到1939年已经超过50万人,还配套了严密的警备、特务和经济封锁体系。

抗联是在我党领导下最早开火的抗日武装之一,其斗争环境之恶劣、生存条件之艰苦,是全国罕见的。

第一个原因非常现实, 是敌强我弱。

抗联前期规模最大的时候有三万多人,但对面是几十倍于己的日伪军,装备差距还非常悬殊。

抗联的武器主要靠战斗中缴获,日本关东军的司令部档案里都记下了,敌人自己都承认“满军乃供应我军武器弹药之部队”,虽有夸张成分,但确实说明抗联没有稳定补给,战斗打得越多,消耗也越大。

长时间的高强度作战让抗联不断减员,特别是1938年至1940年,日军发动了几轮大规模“讨伐”,动辄数万人围剿几百抗联战士,就像用铁锅扣住蚂蚁一样,留给抗联能周旋的空间很小。

缺少牢固可靠的根据地,是第二个致命原因。

抗联不像南方的八路军、新四军那样有完整的根据地体系,东北是敌占区,日伪的“集团部落”政策强制迁移了几百万百姓,把游击根据地人源和物源掐断,他们不光是要在野外作战,连招兵、养伤、屯粮的地方都没有。

日军还把关东大地切割成无数封锁圈,抗联部队只能零散地依附在林区和边境,这使得他们没法像根据地部队那样发展生产自给自足,也难以聚集大部队进行配合作战。

同样棘手的,是第三个原因,信息不畅。

抗联长期缺乏无线电台,和中央、其他战场部队的联系时断时续,很多时候只能靠人送信,而这些信使要穿越敌人一道道封锁线,牺牲率极高。

1939年,冯仲云冒死去苏联联系党中央,就是为了打通这条指挥链,但在此之前很长时间,战区之间只能各自为战,没法形成统一协同的合力。

这就意味着,哪怕某支部队抓住了打击敌人的好机会,也没法让其他部队配合形成战略威胁,更多只能打一些局部的消耗战。

第四个原因则是很多人难以想象的环境恶劣。

东北的冬天通常是零下三四十度,抗联是游击作战,不能生火,怕暴露目标。

战士们经常穿着破棉衣、包着马皮的脚走雪山林地,野菜、树皮、草根都能当口粮,杨靖宇将军牺牲的时候,胃里连一粒粮食都没有。

冻伤截肢、大面积疾病在当时的抗联队伍里并不少见,既要躲避敌人、又缺粮少药,还经常断补给,消耗日积月累会逼到极限。

到了1940年,这四个因素叠加在一起,就像四道锁把抗联逼进死胡同。

所以当时的最佳选项,就是退入苏联保存有生力量,换一种方式延续战斗。

抗联撤入苏联远东地区后,整编为苏军第88旅,接受苏联的军政训练,学习各种现代作战技能,从爆破、发报到空降都有人掌握。

1945年,抗联踏上“归队”之路,在苏联出兵东北时其配合作战,在最后的反击阶段打出了极大作用,不仅为击溃关东军、光复东北作出贡献,也为解放战争抢占东北战略主动权打下坚实基础。

今天看《归队》,如果不了解这些历史背景,很容易误以为1940年的撤离是投降或者失败。

实际上抗联早期的连年苦战已经拖住了日本大量兵力,迫使他们在东北保持大规模驻军,这直接推迟了日军南下全面侵华的步伐。

可以说,如果没有抗联在绝境中打下的硬仗,全国抗战的战略态势就可能完全不同。

如今东北抗联纪念馆里那些锈蚀的枪械和棉絮斑驳的军服,无声诉说着这段历史的重量。

评论列表