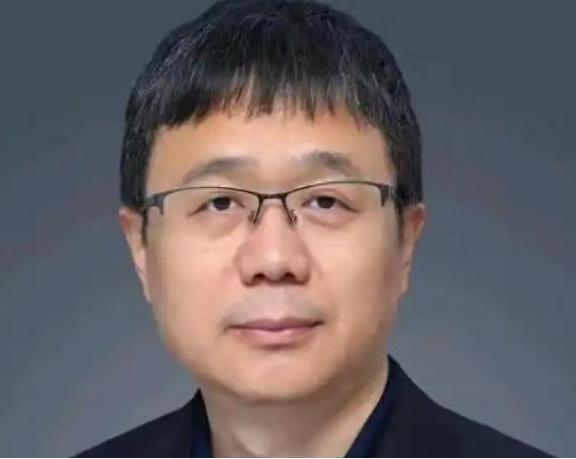

1999年,国防科学家杨强提出“新体制雷达”方案,却遭专家质疑:“连美国研究了20年都没成功,你凭什么行?黄海舰队被美军电子战机压制得毫无还手之力,你却折腾这个?”杨强坚定回应:“给我187天,我能让雷达‘看’得更清楚!” 上世纪90年代末,中国国防科技正处在关键关口。国际形势复杂,美军电子战飞机在黄海周边活动频繁,中方舰艇雷达常常被干扰得不成样子,屏幕上全是雪花,目标锁定难上加难。电磁对抗成了海防的命脉,可我们的技术底子薄,抗干扰能力弱。国家急需突破,哈尔滨工业大学作为国防重镇,杨强那时刚博士在读,就留校当讲师,专攻通信与信息系统。他从1999年起投身首部新体制雷达研制,这方案针对对海监测需求,聚焦系统总体设计、海面漫散射和多路径传播机理。 方案一出,质疑声不少。专家们觉得美国从70年代就开始探索类似技术,投入大把资源都没完全稳定,我们资源有限,怎么可能短时间见效?黄海舰队实战中雷达失效的教训摆在那,杨强这想法听起来太激进。可他坚持,给187天时间,就能证明雷达在复杂电磁环境下识别率大幅提升。这不是空谈,杨强带队扎进实验室,围绕复杂环境MIMO机制信号处理,一步步推进。 研究过程艰辛,国家需求紧迫,杨强作为骨干,全程参与设备试制和现场调试。团队从基础入手,优化信号算法,突破海面干扰难题。识别率从低位逐步拉高,到92%,这在实战中意味着从被动到主动的转变。核心是虚拟孔径重构和超低旁瓣信号算法,这些技术让雷达在强干扰中还能清晰描绘目标轮廓。187天后,内部测试显示,模拟敌机轨迹稳定捕捉,这成果来之不易。 杨强没停步,进入21世纪,他主导雷达升级换代方案,融入新型舰载和岸基系统。国家海军装备现代化受益匪浅,比如新型航母上的智能雷达,核心算法就源于他的研究。国防科技自立自强,就靠这样一代人埋头苦干。杨强1970年生,1988年进哈工大,本硕博一路读下来,2003年升副教授,2012年当博导。他获过国家科技进步奖,入选教育部新世纪优秀人才计划,还是哈工大优秀科技创新团队带头人。 这些年,杨强专注新体制雷达系统设计和先进信号处理,围绕国家对海监测需求,开展了大量工作。复杂环境下的信号机制研究,让他成为领域关键人物。国防科研战线需要这样的专家,可惜2025年2月17日,杨强在上海因病医治无效逝世,年仅55岁。这是哈工大和国防界的重大损失。他的笔记和成果留下来,团队继续前行,推动技术迭代。 回顾杨强一生,他从1999年起步,参与首部新体制雷达,到主导升级方案,成果达到国际先进水平。这不光是技术突破,更是国家安全的保障。中国国防科技发展,靠的就是自主创新,不依赖外部。面对美军技术压制,我们一步步追赶,现在电磁空间主动权在握。杨强的事迹提醒大家,科研不是喊口号,得实打实干出来。 国防装备现代化,离不开像杨强这样的科学家。国家鼓励创新,杨强方案虽遭质疑,但实践证明了价值。黄海舰队那时候的困境,现在已成历史。雷达看得更清楚,意味着海疆更稳固。这故事接地气,说白了就是普通科研工作者为国奉献的写照。 杨强逝世后,科研圈震动。他的贡献嵌入国家体系,推动5G时代雷达应用。想想1999年那场辩论,到如今成果落地,国防科技自立之路越走越宽。