1393年,蓝玉被朱元璋处死,还连累15000余人。行刑前,蓝玉指责朱元璋:“跟我亲近的人你都全杀了,为什么唯独放过他?”朱元璋不屑地笑着说:“你怎么能与他相比。”

洪武二十六年,也就是1393年,一场牵连万人的大案在应天府(今南京)震惊天下。明朝开国功臣、征北大将军蓝玉以谋反罪被处死,他的家人、亲朋故旧、部下将士等超过一万五千人受到牵连,或被处死,或被流放。这是明朝开国以来最大的一次大规模政治清洗,甚至超过了此前的胡惟庸案。

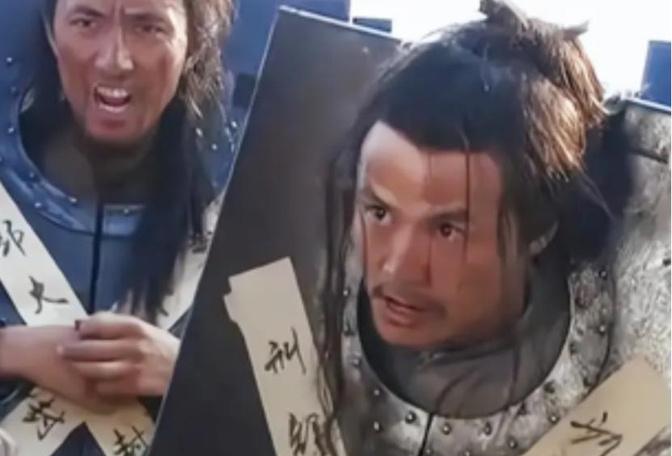

处决前夕,蓝玉被带到朱元璋面前。这位年近七旬的开国皇帝端坐在大殿之上,冷眼看着曾经为他征战四方的大将军。蓝玉此时已经失去了往日的威风,但他仍然保持着一个将军的傲骨。在这最后的时刻,他没有为自己求情,而是质问起了一件令他困惑的事。

蓝玉提到了一个人,一个与他交情甚厚的人。在这场大案中,几乎所有与蓝玉有关系的人都难逃一死,但这个人却得到了特殊对待。不仅保住了性命,还得到一笔钱财,被准许返回故乡。这种反常的处置让蓝玉百思不得其解。

面对蓝玉的质问,朱元璋却报以不屑的笑容。这位以雷霆手段治国的皇帝简单的回应表明,这个被赦免的人背后有着非同寻常的原因。这个原因,不在于这人本身,而在于他的兄长对大明王朝的特殊贡献。

这场对峙揭示了明初政治的复杂性。朱元璋在处理政治案件时,既展现出了雷厉风行的一面,也偶尔会因为某些特殊原因而网开一面。这个被赦免的人,正是蓝玉的好友俞通渊。而他能够在这场浩劫中幸存,全赖他的兄长俞通海曾经立下的赫赫战功。

俞通渊的获赦,在当时引起了不小的议论。毕竟在这场株连甚广的案件中,就连一些与蓝玉关系不深的人都未能幸免。朱元璋这种看似矛盾的处置方式,实际上体现了他为人处事的一个特点:对待功臣,他既可以严厉惩处,也会念及旧情。

这场发生在1393年的对话,成为了明初政治史上的一个独特片段。它不仅记录了一个重要的历史时刻,也为后人提供了理解朱元璋治国方略的一个窗口。而这个被放过的人,他的故事背后,还有一段更加惊心动魄的历史,那就是他的兄长俞通海的传奇经历。

在俞氏兄弟中,俞通渊的生平并无特别之处,他只是蓝玉的一位好友。但他的兄长俞通海,却是明朝开国时期的一位杰出将领,以善于水战闻名。正是因为俞通海的赫赫战功,使得其弟俞通渊在蓝玉案中得以保全性命。

俞通海最为人称道的功绩,是在朱元璋起义期间的一次重要抉择。当时,他率领水军被元军围困在湖面之上。元军虽然人数众多,但不善水战,只能在岸边围堵。这种局面下,元军派人劝降俞通海,许诺高官厚禄。但是俞通海深知元朝统治下百姓疾苦,毅然决定率领麾下千余艘战船突围,最终成功投奔了朱元璋。这支水军的加入,为朱元璋后续攻打元军提供了重要的战力支持。

然而,俞通海最令人敬佩的战绩是在太湖一战。朱元璋委派他镇守太湖,授权他可以根据实际情况决定迎战或撤退。不久,元朝名将吕珍率军来犯。面对强敌,部下劝他撤退,但俞通海深知一旦退却,不仅会使大军后路暴露,更可能危及朱元璋主力。他带领残部与敌军展开激战,最终虽然击退了元军,但自己的右眼也在战斗中被敌军刺瞎。

朱元璋得知此事后,曾下令让俞通海转入后方指挥。但这位忠勇之将并未接受这一安排,依然坚持冲锋陷阵。在此后的征战中,俞通海屡建战功,为明朝的建立立下了汗马功劳。朱元璋对他格外信任,委以重任。在他的戎马生涯中,几乎没有打过败仗,为稳固明朝江山作出了重要贡献。

然而,俞通海的结局却令人唏嘘。在一次支援徐达的战役中,他被敌军冷箭所伤。当时因为战事紧急,他只是简单处理了伤口。等到战事结束,伤口已经化脓发炎。回到金陵后,他因伤势过重,发高烧不退,最终卧床不起。朱元璋闻讯亲自探视,但终究未能挽回这位功臣的生命。

正是因为俞通海的这些功绩,当蓝玉案发生时,朱元璋对待俞通渊才会如此"网开一面"。他不仅饶过了俞通渊的性命,还给了一笔钱让他返回故乡。朱元璋对俞通渊只有一个要求,就是要他常去祭拜其兄长俞通海的坟墓。这个处置,既是对已故功臣的追念,也体现了朱元璋"知恩图报"的一面。

这段历史折射出了明初政治的复杂面相。在大案中的这个特例,说明即便是以严苛著称的朱元璋,在处理政治案件时也并非一味地赶尽杀绝,而是会考虑功臣旧情。俞通海的功绩,最终在他死后仍庇护了其弟俞通渊,使其在这场浩劫中