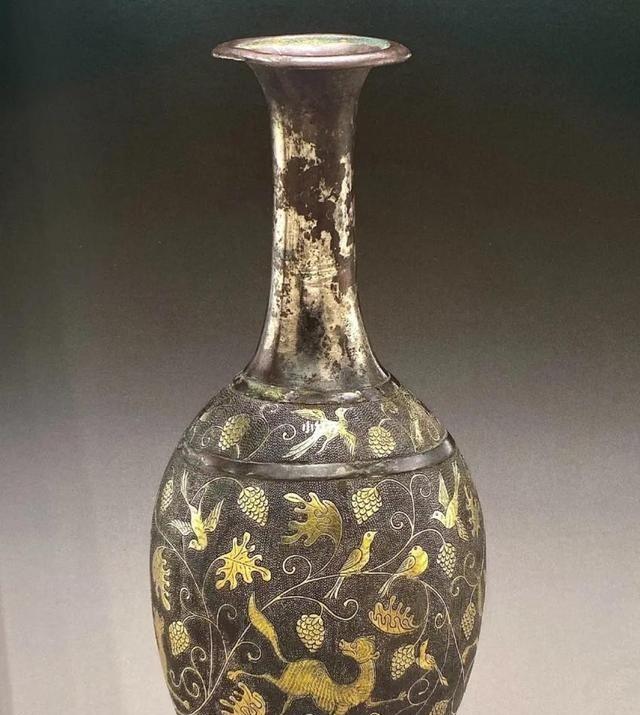

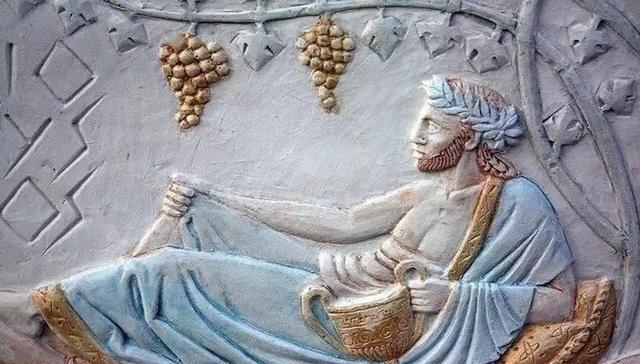

葡萄是怎样传遍大唐的?唐朝人为了喝上香醇的葡萄酒,煞费苦心 在古老的丝绸之路上,一种来自异域的果实悄然潜入中原,引发帝王间的争端与商贸的变革。它如何从西域荒漠抵达大唐宫廷,又怎样令民众不惜代价追求其酿成的琼浆?这份跨越千里的渴望,隐藏着怎样的历史转折? 中原对葡萄的认识起始于秦汉之际,早年仅为零散传闻。汉武帝时期,张骞奉命出使西域,途经大宛国时目睹当地盛产此果,并用于酿酒。大宛以马匹闻名,汉廷欲购其良马,却因谈判破裂引发冲突。汉军两次西征,最终迫使大宛臣服,带回葡萄种子与苜蓿。 种子在宫苑试种成功,但酿酒技艺未随之传入,仅限于上层享用。东汉时,葡萄酒仍属珍稀品,一士人以凉州酒贿赂宦官,换取官位,此事流传为典故。直至魏晋,葡萄种植渐向西北扩展,却未普及中原,酿酒依赖进口,价格高昂。 唐朝统一后,与西域交往频繁,高昌国垄断商道,屡次阻挠邻国焉耆朝贡。焉耆求援,唐太宗准许修复古道,高昌遂反目,联合西突厥挑拨部落,并拒绝进贡。唐廷出兵,侯君集率军攻克高昌,缴获马乳葡萄种子与酿酒秘方。 种子运回长安,在宫中种植,马乳品种粒大色紫,适于酿酒。唐太宗亲自调整配方,酿成酒液芳香醇厚,赐予群臣,长安官员争相品尝。另一种记载指,叶护国国王献上类似品种与技法,进一步丰富宫廷酿造。 自此,葡萄沿丝路传入中原,胡商用皮囊运酒,保持风味。种子从长安扩散,官员在庄园试种,农民学习栽培,架设藤蔓,施肥浇水。唐代多数省份记录种植,仅南方某些地区因气候不适缺席。唐人为了获取葡萄酒,开辟田地,引进技法,甚至在家尝试发酵,酒香渐成日常。需求上涨,推动贸易,丝路商队络绎不绝,西域商品涌入。 葡萄不止作为果实,还融入唐人生活,其纹样源于中西亚文化,象征丰收与繁衍。唐匠借鉴外来风格,将葡萄纹用于器皿,如银香囊镂空雕鸟穿藤蔓,平衡轴设计实用。瓷罐贴立体葡萄瑞兽纹,用作盛水。铜镜背面浮雕葡萄海兽,鸟蝶环绕,工艺精湛,演变四阶段,从初唐严肃构图到武周繁复灵动,再至玄宗本土化,唐末渐衰。 服饰上,葡萄纹从汉代简单平面发展到唐代缠枝团花,三种形态:单串有序、与动物组合、复杂场景。织物宽幅技术进步,刺绣添立体感。建筑中,宫殿地砖浮雕葡萄奔鹿,敦煌石窟佛龛边缘画卷草纹,藻井融合石榴葡萄,佛像背光层层叠葡萄莲云。尽管佛教教义视葡萄纹为奢华,唐人仍广泛运用,反映世俗化趋势。 高昌国王被俘,国土设安西都护府,唐太宗推动交流,葡萄象征从丰产升华为吉祥。唐诗如李白金叵罗句,元稹朱粉楼咏,记录其流行。葡萄纹本土化后,流传后世,成为传统装饰。 葡萄东传不仅是物产迁移,更是文化融合的写照。它从汉代种子起步,到唐代技法完善,体现了对外交流的深远影响。你如何看待这种追求背后的努力?欢迎评论分享观点,一起交流历史启示。