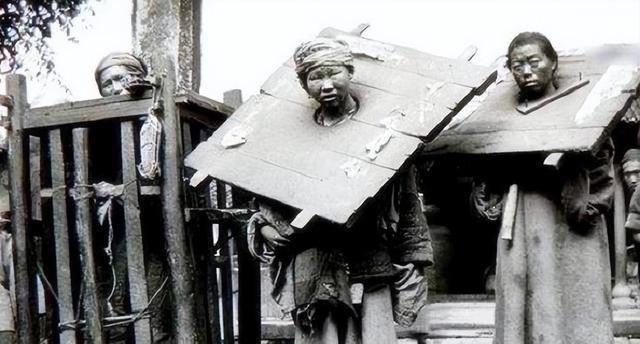

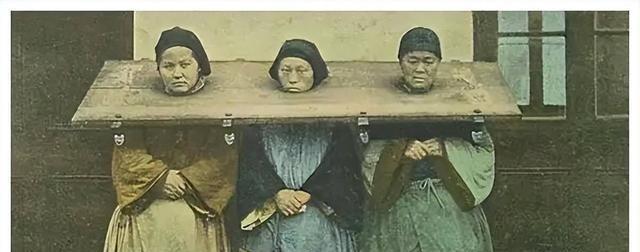

为何流放宁古塔的女性会中途自尽?只因宁古塔中有披甲人 清朝的宁古塔,远在东北边陲,这个名字一出,许多犯人宁愿选择死亡。女性尤其恐惧,往往在中途就结束生命。是什么力量推动她们做出这种决断?难道只是路途遥远和气候严酷?披甲人的存在,才是真正让人绝望的根源,他们掌控一切,让流放变成永无止境的折磨。 清朝建立后,将宁古塔作为发配重犯的地点。这片区域位于黑龙江省牡丹江一带,冬季漫长,气温极低,土地贫瘠,人口稀少。满族统治者视此地为起源之地,早年努尔哈赤在此驻军,1636年筑城作为边防要塞。选择这里流放罪人,一方面补充边境人力,另一方面利用荒凉环境惩罚违法者。 披甲人是清军中的底层兵卒,原为投靠努尔哈赤的女真人或其他民族降人,作战时身披铠甲,故得此名。他们地位介于奴隶与旗人之间,能占有土地财产,并从流放犯中挑选奴仆,随意处置其生死。在宁古塔,他们负责巡逻边境,生活依赖耕作狩猎。 历史记载显示,女性流放犯在中途自尽案例屡见不鲜。康熙十六年,一位王姓女子因杀死丈夫被判发配。她在路上听说披甲人会强迫女性劳作侍奉,便用头发勒死自己。康熙二十九年,陈姓女子因通奸获罪,途中遇披甲人强行拖走侵犯,虽后被清军救出,但身心受创,不久死去。 雍正十三年,李姓女子因盗窃被判流放,与其他犯人同行,夜间遭披甲人袭击,见同伴惨死,她从腰间抽出小刀自尽。这些事件源于披甲人野蛮习俗,他们在宁古塔周边活动,经常拦截队伍挑选女性。押解兵有时与之冲突,但无力彻底阻止。 披甲人虽为清军一部分,但对奴隶的处置暴露边疆管理的黑暗面。他们世代驻守,社会组织松散,服从将军命令,却在当地形成独特文化。奴隶无出路,只能忍受痛苦。女性自尽事件频发,促使押解加强监视,绑住双手防行动。历史中,这些女性成为最弱势群体,记录在野史中,提醒后人审视权力滥用。 宁古塔流放制度虽已远去,但其影响深远。披甲人角色提醒我们,边疆政策如何牺牲个体。女性命运尤其悲惨,中途自尽成为无声抗议。了解这些,能反思历史教训,避免类似悲剧重演。 这些披甲人带来的苦难,让人思考历史公平。你对女性在宁古塔的遭遇有何感悟?欢迎留言分享看法,一起挖掘更多真相。

评论列表