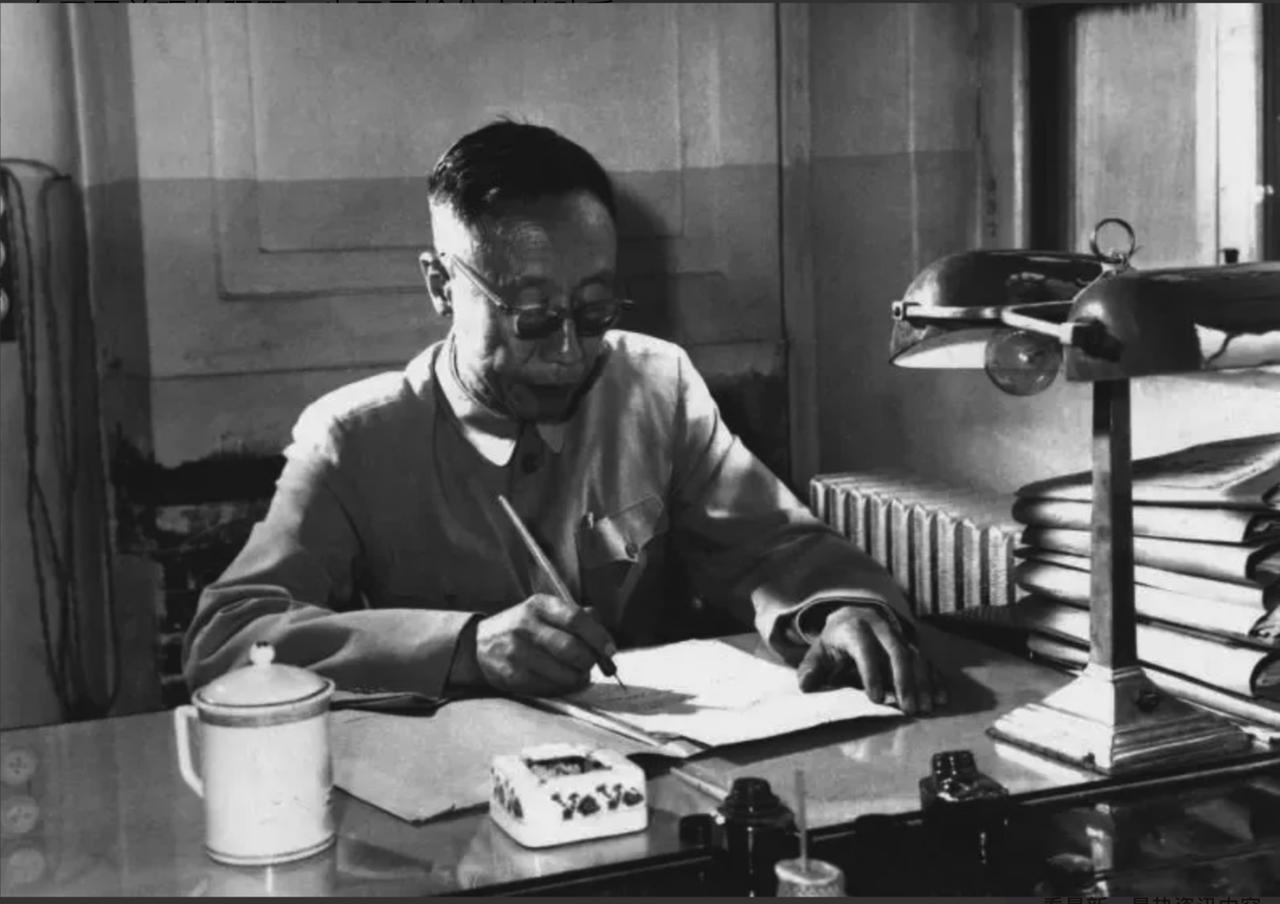

1959年,溥仪出席一个晚宴,郭沫若发现他有考古潜力,便拍了拍他的肩膀,邀请:“你来给我当助理吧,我保证你吃香的喝辣的!” 当时,一场文史界的普通宴会,因为两个人的碰面,成了历史里的一个特殊节点。 这两个人,一个是末代皇帝溥仪,一个是考古泰斗郭沫若。 他们的对话不长,却在文史圈留下长久讨论,还把文物鉴定的专业差异、新旧文化观念的碰撞,明明白白摆在众人面前。 1959 年 12 月 4 日,抚顺战犯管理所的大门打开。 溥仪从里面走了出来。 这时的他,不再是皇帝,也不是伪满洲国的傀儡。经过十年改造,他成了一名普通公民。 他的安置问题,周恩来总理亲自过问。最后定下来,让他去中央文史研究馆,当清史研究员。 这个安排有讲究。 溥仪从小接受皇家教育,清宫里的规矩、制度,他很熟悉。伪满洲国时期,他被迫学过日文资料,对满洲历史的了解,带着别人没有的独特经历。让他研究清史,能发挥他的特殊优势。 当时的中央文史研究馆,聚集了不少大家。章士钊是馆长,陈寅恪、沈尹默这些有名的学者都在馆里。 溥仪一进馆,就成了焦点。 大家都知道他是 “活历史”,但也因为他过去的身份,和他保持距离。 据当时的工作人员回忆,溥仪总待在角落,默默翻档案。有人问他问题,他也只说一两句话,语气里还带着以前当皇帝时的谨慎,不敢多言。 1959 年末,文化界办了场聚会。 郭沫若也去了,还带了一样东西 —— 乾隆御用鼻烟壶。 那时,郭沫若刚结束安阳殷墟的考察,还在为发现圆形殉葬坑高兴。他把鼻烟壶拿出来给大家看,说这是 “稀世珍宝”。 在场的人都围着看,只有溥仪没说话,安安静静站在旁边。 他的沉默,反而引起大家的注意。 没过多久,溥仪开口说:“这东西底部的款识间距,不符合皇家规制。壶嘴往里收的样式,也不是乾隆年间的工艺。” 这话一出来,全场安静了。 郭沫若的脸色一下子变了。 要知道,郭沫若是考古界的权威,之前还主持过明定陵的发掘。他怎么也没想到,自己带来的鼻烟壶,会被一个没受过考古专业训练的人当众质疑。 在场的人都不敢出声,目光在溥仪和郭沫若之间来回转。 后来大家才知道,溥仪敢说这话,靠的不是考古学的 “眼学”,也不是科技检测。他靠的是自己的记忆。 在皇宫里生活的三十多年里,乾隆用过的鼻烟壶,他见得多了。款识怎么排、工艺是什么样、甚至用久了会有什么痕迹,他都记在脑子里。 这种靠亲身经历积累的判断,和郭沫若代表的、靠学术体系研究的考古方法,完全是两回事。 宴会之后,郭沫若向溥仪发出邀请。他说,要是溥仪愿意当他的考古助手,以后能 “吃香喝辣”,不用愁生活。 没想到,溥仪拒绝了。 他给出的理由是:“我不懂满文。” 这话听着荒唐。 溥仪是清朝最后一个能熟练阅读满文的皇帝,怎么可能不懂满文? 其实,他是没法接受身份的落差。 以前,他是 “真龙天子”,万人朝拜。现在,要让他去给别人当助手,哪怕对方是郭沫若,他也迈不过心里那道坎。 在旁人看来,能给郭沫若当助手是天大的荣耀。但在溥仪眼里,这是从高处往低处走,是对自己尊严的挑战。 他的拒绝,不只是不想当助手,还藏着对新兴学术权威的抵触。 传统皇权教育教给他的东西,和现代考古学的体系,在他身上发生了冲突。 郭沫若本来想让溥仪帮着做些技术层面的活儿,比如解读满文资料。可他没料到,溥仪的抵触,来自两种知识体系的根本碰撞。这让他也觉得有些挫败。 这件事很快在文史界传开,引发了长时间的讨论。 有学者说,溥仪的鉴定方法确实不科学,没有系统的理论支撑,也没有技术检测的依据。但他的经历,却让大家看到文物研究里 “情境知识” 的重要性。 有些文物的细节,比如使用痕迹、工艺习惯,只有亲身经历过那个时代的人才能看出来。这些细节,靠冰冷的数据和理论分析,是挖不出来的。 而郭沫若代表的考古学,靠的是系统的方法论。通过实地发掘、文物检测、文献对比,一点点把历史的原貌拼出来,重构大家对历史的认知。 这两种方式,各有各的价值。 而且,溥仪在文史馆工作期间,也不是完全排斥现代学术。 他参与修订《清史稿》校注本时,就把自己知道的传统史观,和新发现的史料结合了起来。修订出来的版本,既保留了传统视角,又补充了新的内容,得到不少学者的认可。 这说明,所谓的 “新旧之争”,并不是非此即彼的。关键是找到能让两者沟通的桥梁,让不同的知识体系相互补充,而不是相互对立。 溥仪的一生,本身就是一段特殊的历史。从皇帝到战犯,再到普通公民、文史研究员,他的身份转变,见证了时代的变迁。 郭沫若作为考古泰斗,一辈子都在为发掘历史、研究历史奔波,他的学术成就,影响了一代又一代的研究者。