大河报·豫视频记者刘广超通讯员何家乐田一雄

8月24日至26日,中南财经政法大学(该校官方网站简称为“中南大”)金融学院“赤链兴农”团队赴河南省信阳市光山县开展主题为“赤链共治:红色金融视域下黄河流域农业供应链金融协同机制的研究”的暑期社会实践活动。

团队参观光山县司马光油茶园

光山县作为“中国油茶之乡”,其油茶产业已形成32.37万亩种植面积、5万从业人员、近7万吨年鲜果产量的规模,更构建了“财政补贴+专项贷款+科技研发”的供应链金融支持体系,成为黄河流域农业特色产业的典型代表。团队以光山油茶产业为典型样本,通过实地调研产业链各环节、对话金融与产业主体、溯源红色金融基因,系统探索“红色引领、多方协同、链上赋能”的农业供应链金融发展新模式。

实地调研锚定供应链金融需求痛点

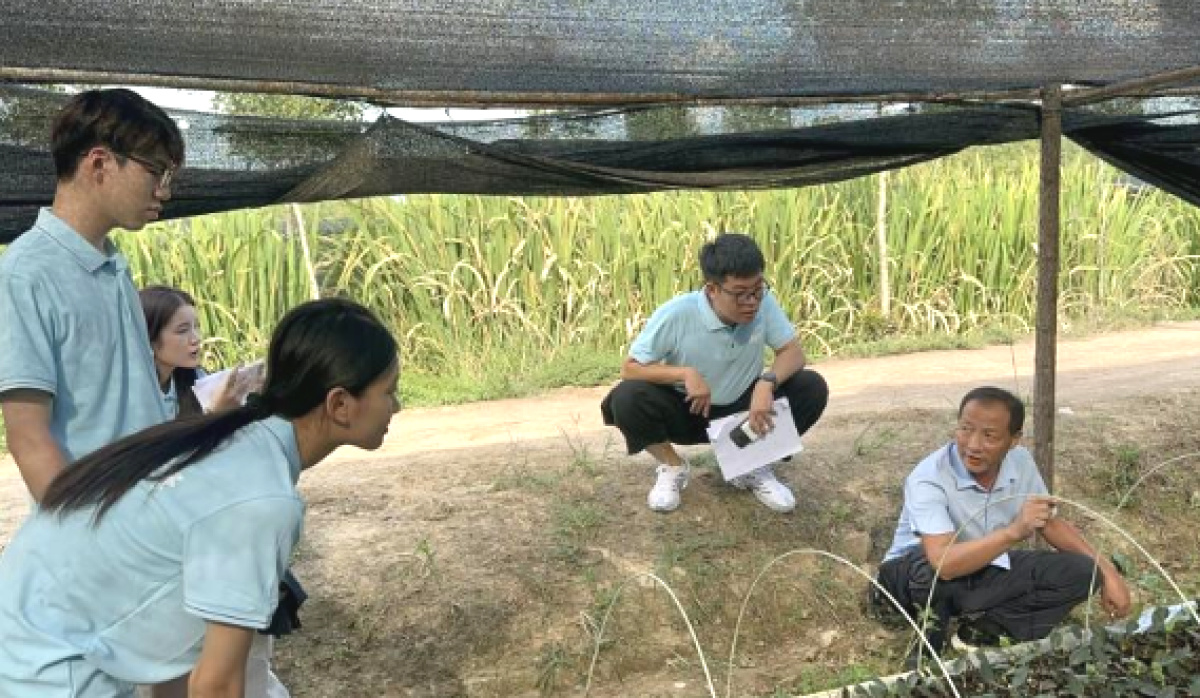

团队首站聚焦油茶产业“种植-育苗-加工”全链条,精准捕捉金融服务的切入点。在联兴公司司马光油茶园基地,团队围绕油茶园前期投入、管护成本等核心问题,与基地负责人陈柱、公司会计黄喜展开深入交流。“2009年我们建园时面临资金周转压力,后来靠政策补贴和专项贷款才逐步推开。”黄喜介绍。

拍摄于司马光油茶基地的油茶树前

随后,团队前往文殊乡崔棚村的联兴公司油茶育苗基地。陈柱讲解了“长林53号苗”的培育成本、嫁接技术及市场供应情况时,提到“每年繁育400万株苗,需提前垫付种苗、化肥、人工等费用,若能有针对性的信贷产品支持,能进一步扩大良种供应规模。”团队结合黄河流域农业种苗产业特点,对比分析了育苗环节的金融需求差异,提出经济林种苗的资金需求更集中于技术研发和规模化繁育,为后续构建“环节适配”供应链金融产品体系提供了依据。

拍摄于联兴油茶有限公司加工基地与育苗基地

在油茶籽生产线旁,陈柱介绍了目前开发的二脂油、茶皂素等延伸产品,指出原料收购季常面临资金缺口问题。调研中,团队重点梳理了加工环节的“原料-生产-销售”资金流,发现“原料采购融资”“库存质押”“订单贷”等供应链金融产品的应用空间,这正是“赤链共治”中“链上协同”的关键发力点。

主体对话解码金融与产业的协同实践

25日,团队通过“合作社调研+政企座谈”的形式,搭建对话桥梁,深入解码光山县在农业供应链金融协同方面的现有实践。

在凉亭乡新天地合作社,团队聚焦供应链下游的“产销协同”与“联农带农”金融机制,与光山县鑫灿实业有限公司生产技术经理、新天地合作社负责人陈功斌展开交流。陈功斌介绍了“油茶+茶叶+林下种植”的多元运营模式;合作社通过“土地流转+劳务用工+入股合作”的方式带动周边农户,林地流转费从2018年每亩40-80元提升至现在的150-200元,农户季节性务工日均收入60-100元;“合作社+农户+银行”的协同模式,既降低小农户的融资门槛,又能提升供应链的组织化程度,为黄河流域农业供应链金融“下沉服务”提供了可借鉴的样本。

实践队与林业局江主任及新天地合作社负责人陈功斌座谈

下午,团队与农业发展银行光山支行、县交通运输发展有限公司开展专题座谈。支行工作人员详细介绍了红色金融政策的落地实践:“2019年我们争取到全省首笔国开行油茶专项贷款3.4亿元,目前已授信1.5亿元,12家经营主体办理了油茶不动产权证,实现‘产权抵押+信贷投放’的协同;2023年开展的油茶特色保险,已为15家企业理赔36.85万元,有效降低了供应链风险。”县交通运输发展有限公司投融资部部长张坤补充道,县级层面通过整合涉农资金、配套基础设施投资,构建了“财政+金融+产业”的协同支持体系。

团队访谈光山县农发行

团队围绕“黄河流域农业供应链金融协同的堵点”进行深入探讨,确定了后续研究“赤链共治”机制的核心方向——以红色精神为引领,整合政府、金融机构、核心企业、农户等多方资源,构建“信息共享、风险共担、利益共赢”的协同体系。

团队与光山县交通运输发展有限公司座谈

红色研学溯源红色金融精神内核

26日,团队走进邓颖超祖居、鄂豫皖苏维埃银行旧址,开展红色研学活动,从革命历史中溯源红色金融的精神内核。

实践队参观邓颖超故居

在邓颖超祖居,珍贵的历史文献与实物展品,铺陈出邓颖超的革命人生,“羊背上的贷款故事”更是为传承发扬红色金融精神提供典范。在鄂豫皖苏维埃银行旧址,团队成员沉浸式追溯中国革命时期红色金融的起源与实践脉络。

此次实践中,团队不仅获取了油茶产业链各环节的金融需求数据、多方协同的实践案例,更通过研学明确了“红色金融”的核心内涵——以红色精神引领资源整合,以协同机制破解金融痛点。

下一步,团队将基于光山调研成果,进一步梳理“赤链共治”模式的核心要素:以红色文化为引领凝聚协同共识,以供应链核心企业为纽带整合上下游信息,以金融机构为支撑创新“环节适配”产品,以政府政策为保障构建风险分担机制,最终形成可复制、可推广的黄河流域农业供应链金融协同方案,为乡村振兴与流域高质量发展注入高校智慧与青春力量!