一提到江南,人们就会想到水乡两个字。

杭州就是一座到处是水的城市,你总能找到与治水有关的地名,比如塘和坝。

“钱塘”的“塘”,对应的意义就是海塘的意思。按照郦道元《水经注》引用《钱唐记》的说法,这种对抗海潮的工程最早从东汉时期就开始了,当时的地方官华信,成为立海塘的第一人。大家熟悉的上塘河,便是人工开凿出来的水道,已经流淌了一千多年。

杭州还有许多“坝”,比如羊坝头、石灰坝、皋亭坝……当两条河水位高低不一致但又想互相通航时,智慧的古人就琢磨出了“坝”。坝的功能像是水闸,蓄水抬高水位以供调节运用,可以防洪、灌溉,也可以水运。

塘和坝形成了杭州城内一套和水有关的体系。杭州人有句老话叫“翻坝过塘”,按字面意思,就是用人力翻动船只,过到下一个河段,再继续前行。

河边筑了坝,留住了水,但船只直航通行功能也受到了阻碍。聪明的古人于是将水坝做成了一面陡坡,另一面缓坡的样式,这样一来,逆水而上的船舶就能翻越堤坝,进入与杭州市内河道相连的上游河段。

年轻人都没见过这种场面,只能从老照片里去体会当时的情景。杭州市非物质文化遗产“小热昏”传承人,80岁的杜传富小时候就亲眼见过翻坝场景:“船首先要进入的坝槽,槽上要放带水的泥,起到润滑作用,然后会安坝顶上面放下绞绳钩住船,用人力把绞盘绞上去,绞到最上面后拉牢,再很慢很慢地放到坝的另一边,船放好、货装好后,最后收过坝费。”

过去的很长一段时间里,“三塘五坝”就这样承担着城市的运输功能。外地的船来到了杭州,必须翻过了这三塘五坝,才算真正触及了杭州的中心。

三塘指的是三条河,分别为上塘河、下塘河和子塘河。

清代的高鹏年在《湖墅小志》里记载,“所谓三塘者,凡行旅之由城出关,于清河闸过坝,谓之下塘河。”下塘河东起上塘河,西至电厂热水河,全长3200米。“由关进城,于德胜坝过塘,谓之上塘河。”上塘河自杭州施家桥起至海宁市盐官镇入钱塘江,全长48.3千米。“由新河坝进城,于陡门过塘,谓之子塘河,亦曰新河。”新河即现在的古新河,总长为3.8千米。

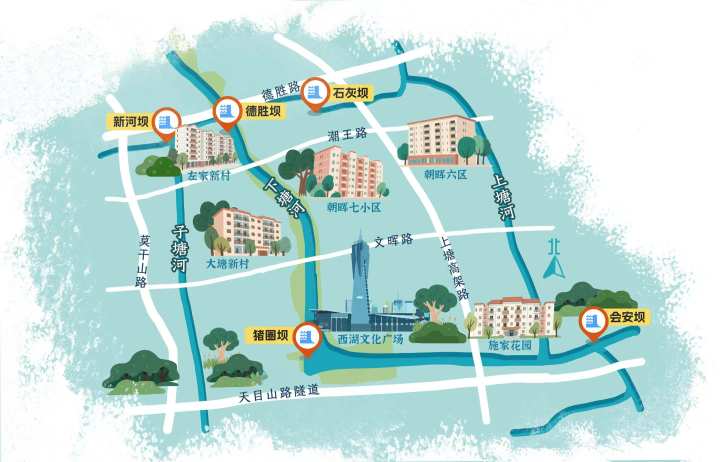

五坝又是哪些呢?“若五坝之名,一在艮山门外者,曰会安坝。一在武林门外陆家场者,曰猪圈坝。一在德胜桥北者,曰德胜坝。一在德胜桥东者,曰石灰坝。一在米市巷西者,曰新河坝。”这几个坝址,仍然能从沿用的地名中推断出大致区域。而最陌生的当数猪圈坝,它当时的位置,就在如今的华浙广场一带。

五坝就像五道开关,把几条河联动了起来。当上塘河水位太高时,坝就会挡住水,防止倒灌。而需要通船时,就用人力或牛力拉船,把船从坝的一边拉到另一边,这就是“翻坝过塘”。

三塘接五坝,有了人流,有了市集,商业伴生,这才有了明清以来的“十里银湖墅”。如今,这种传统的交通方式不复存在,但“翻坝过塘”的智慧已经成为一种基因,伴随着这座城市不断发展。

本期的杭州Discovery,我们一起探寻杭州城的“三塘五坝”。

老资格的上塘河

三塘五坝并不是同时出现的。

三塘之中的“上塘河”资格最老,最早可追溯到秦时,还有过一个名字叫“秦河”。据王庆所著的《临平史话》记载,“上塘河,秦时称作陵水道,俗称秦河,通钱塘江”。

作为杭州有记载的最早由人工疏浚的运河,秦朝开辟的这条陵水道,是为了运送粮草。秦始皇南巡时就是从陵水道经临平,至钱塘,再走富阳,于狭中渡钱塘江到绍兴。

隋炀帝开凿运河,上塘河被拓宽整治,开始与钱塘江相通,实现了运输功能大升级。到了唐代,上塘河已经是朝廷漕运的主要航道,当时的上塘河叫过长河,也叫过夹塘河。

宋元时期,这条运河又因所经汤村(今乔司)一带均为盐场,得到了“运盐河”的名字。南宋定都临安,上塘河的名字得以固定,范成大由水路进临安应试,写了一首《暮春上塘道中》,其中有“店舍无烟野水寒,竞船人醉鼓阑珊”这样的句子,说的便是当时上塘河附近的生活场景。

如今临平的上塘河段附近,还有一个“南宋版国宾馆”——班荆馆旧址。名字很有古意,取自《左传》的一个典故:“班荆道故”,意思是说朋友途中相遇,铺五色布于荆棘上,坐地共话旧情。南宋在这里设立班荆馆,正是为了招待当时的金朝使臣。这种“北上”与“进京”的主流地位,让上塘河的地位独一无二,流量极大:“公家漕粮,源源北运,私行商旅,往来不绝。”

如今的上塘河,已经停止了货运通行,结束了千余年的航运历史,转而作为排涝与景观河道。作为大运河的组成河道,上塘河也被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

我们平时有时间,还可以乘坐水上巴士,沿着上塘河游玩赏景。

下塘河与子塘河

下塘河也是古已有之的一条“旧河”,原本也应该这样无声无息地“旧”下去,但是它遇到了一位野心勃勃的城市规划爱好者:张士诚。

张士诚打到杭州的时候,元朝末年的起义军三大格局已定:朱元璋、陈友谅、张士诚。清代学者王同撰写《唐栖志》时,记载了下塘河的前世今生,“元至正末,张士诚以旧河窄狭,复自五林港开挖至北新桥,又南至江涨桥,阔二十丈,遂成大河……水陆并行,便于漕饷,今名下塘。”五林港在塘栖镇西南,北新桥就是大关,而江涨桥,则在如今卖鱼桥一带。下塘河从塘栖一路往南,直抵武林门码头。

在元末群雄中,有“士诚最富”之说。张士诚是运盐工出身,可能是因为这一层关系,导致他在“运输致富”这件事上,有一些自己的思路。三塘五坝中的另一条子塘河,也出自他的手笔。子塘河如今为人熟悉的名字叫古新河,古新河原本是西湖的泄水河,起点在西湖东北角的圣塘闸。

在“桃花港桥”折东过环城西路的这一段河道,因为两岸绿树成荫,又被称为“桃花河”。张士诚叫人把这段“桃花”接上了运河——把武林门以北的河道也给挖了出来。至此,子塘河成为联结两大世界文化遗产(京杭大运河、西湖)之河。当时的老百姓把这条新挖的河道取名新河,后来考虑到桃花河和新河其实同属一条河,遂重新命名为“古新河”。

除了桃花,如今的古新河沿岸也栽种了樱花等花卉,每年的春天,这里是“杭州春日播报”的重要一站。

造城者张士诚

在割据统治杭州的8年时间里,张士诚办的事可不止挖河这一件事。

除了是造河者,他还是造城者。在与朱元璋的军事对抗中,张士诚意识到了城墙的重要性,于是他动用军民,开护城河,修杭州城。从至正十九年(1359年)春开工,历时三个月。张士诚所修筑的杭州城垣,周围6400丈、高3丈、厚1丈,废除和更新了13个城门。最重要的是,张士诚将原有的临安城东城垣从菜市河(今东河)向东拓展三里到贴沙河,南部从候潮门缩进二里,将代表皇室的凤凰山剔除出了城区。这样一来,杭州城的基本轮廓得以确立。

张士诚留下的城门,唯一还能完整看到的便是“凤山水城门”。杭州凤山水城门门洞由两个不同跨径的石拱券并联而成。南券中间有方形闸槽。两券间有石雕门臼,原有木质城门,城门上原来还有城楼,可以屯兵御敌。600多年来,这座水城门便一直静静存在着,成为杭城唯一保存至今的古城门。张士诚可能没什么文才,但有趣的是,写《水浒传》的施耐庵、写《三国演义》的罗贯中,都曾经做过他的幕僚。而在临平地区,几十年前仍旧有农历七月二十日烧“狗屎香”纪念张士诚的习俗。何为狗屎香?原来张士诚小名“九四”,临平话中音似“狗屎”。这一习俗,在张士诚曾经统治过的苏州地区,也是保持了一致。

为什么叫猪圈坝?

五坝之中,潮王路附近的新河坝是唯一留存至今的一座翻水坝。

“湖墅八景”之一的“陡门春涨”,便与新河坝有关。当时新河坝有南北两陡门,“陡门”也称斗门,是人工建造的拦水闸门。每当春汛时西湖水满溢,“陡门”开闸放水入河,使得河水猛涨。西湖之水奔流至此,当时有多壮观以至于可以列入“八景”?明代的王洪在《卜算子》里写:“惊雪喷高崖,雷响青天晓。”而晚他几年的聂大年则用词更加夸张:“夜来春涨崩奔,惊涛拍岸撼昆仑。”穿越酷夏,站在如今的新河坝新建的重檐亭上,当年的盛景只能靠想象了——昔日新河坝旁边还有集市,坝附近还曾经有过两座大庙,一座潮王陈才的潮王庙,一座则是祈“天、地、水”三官的三官庙。

武林水门西侧的猪圈坝建于明朝洪武三年。关于这个名字的由来,有两种说法。一种说法,相传猪圈坝是一位精通拳术的诸姓人士出资所建。第二种说法是坝上有大量的船户、屠夫贩卖新鲜猪肉,故有此名。在如今的华浙公园里,仍有猪圈坝的石碑,纪念这个已经消失的点位。艮山水门东侧的会安坝,清代的《艮山杂志》记载:“自明筑会安坝,而沙河截。又筑猪圈坝,而泛洋湖反挟天宗(武林)门所出水,东趋菜市河,以并会于五里塘,出东新关,为上塘河源,河身宽广,较几倍于前矣。”这两座坝这么一拦,水位抬高,更有利于船只游走,也就把商业的触角,伸向了更远的地方。

会安坝如今已经消失,唯一有关联地理记忆的,便是附近的一条“会安坝弄”。

沿着建北桥下来,左转去星都苑,这一段小路汇集了许多“小而美”的小商店。其中一家主打温州冷饮的“美琴饮品”,悄然走红,成为“在杭温州人”密度最高的小店之一。面对菜单上令人不解的“十全十美”“冰凉富”,新世代的“坝”与古时候的“坝”,在此交会。另一个有翻坝盛况的是石灰坝。石灰坝也称日晖坝,《钱塘县志》记载:“枯树湾巷,通石灰坝。”旧时,杭嘉湖一带养蚕的香客走水路去半山娘娘庙上香,到此坝前都要下船翻坝。前人开坝,后人吃饭——如今的石灰坝是五坝之中“最好吃”的一座坝,大店小店咖啡馆,甚至是网红的夜宵摊,不同的餐饮业态都在这一片汇集。

韩世忠与“德胜坝”

从体量上来说,德胜坝可以说是杭州第一坝。

德胜原名应为“得胜”,与南宋名将韩世忠很有关系。建炎三年(1129)二月,金兵再度南侵。扈从统制苗傅和威州刺史刘正彦,密谋兵变并挟持赵构,苗刘二人逼迫宋高宗禅让三岁幼子赵旉,胁令隆祐太后垂帘听政,并改建炎三年为明受元年。这是南宋史上的第一起兵变,史称“苗刘之变”。韩世忠烧掉苗刘劝降书,率部进攻临安。就在临安北关门(今武林门)外京杭运河的堰坝附近击溃叛军取得大胜,这座堰坝遂被称为“得胜坝”,附近堰桥则称“得胜桥”。韩世忠不仅得到了宋高宗手书的“忠勇”御笔,还被赐予了两座在湖墅的住宅。

几百年后的晚清人丁丙,在编著的《北郭诗帐》里写:“堰桥讨腊助王渊,更击苗刘握将权。人遂呼桥为得胜,神碑郡志各流传。”武力值超群的德胜桥,另一个极端是温柔月色。“湖墅八景”之首的“夹城夜月”,便是在德胜桥。相传中秋之夜,在夹城巷东面观月,可见月亮从德胜桥冉冉上升,犹如月在桥上行。正所谓“潮落月东出,清光满夹城”。

塘和坝带来的商业繁荣

三塘五坝的出现,使得钱塘江、中河、东河、城河、西湖与运河相连,而湖墅开始接起商业流动的重任。

靠山吃山,靠海吃海。杭州人与这城内的三塘五坝,正是在漫长的历史中,达成了这种捕捉,驯服,再共处的关系。“往来络绎聚行商,五坝三塘各逞强。酒市茶寮齐拍手,逢人羞说陆家场。”南北行旅运货,人流聚集,于是三塘五坝附近,各自形成小型的商业区,更多了无数以此为生的阶层。得益于大运河和三塘五坝的传输功能提升,长途贩运的商贾大量云集杭州,率先起飞的是杭州的丝织手工业。“东北隅数千、万家之男女”皆谋织业,“东园中,轧轧机声,朝夕不辍”。到乾隆、嘉庆年间,“外郡人民在杭州织机……营生者众多”。这种丝绸业加手工业的格局,一直延续到上世纪中期。

围绕着塘与坝,年轻一代的商家,展开了更浪漫的想象。在餐饮界刮起小酒馆之风之际,一家叫做“LaGaucheEateryandWine古新里”的餐厅就开在了古新河边。去古新里喝小酒,吃漂亮饭,很快成为新晋的时髦去处。

主理人陈玥之前的店铺开在鉴衡里,所以新店名先承接了这个“里”,但是小巧思隐藏在前面那一串字母里,“lagauche是法语左岸的意思,刚好谐音古新”。

水闸坝门会消失,承载着人间烟火的河流却会一直流动。