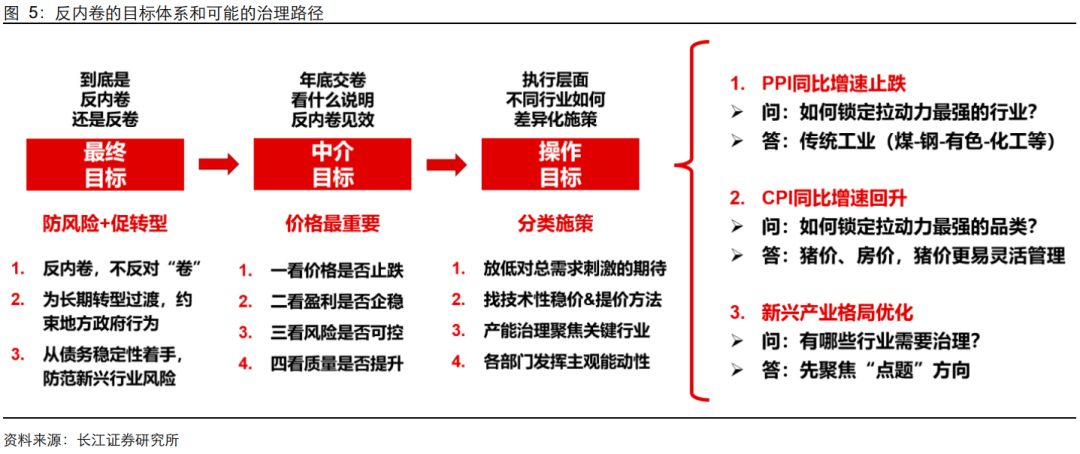

1、中观视角下,反内卷预计将以“技术性稳价”为主轴,在年内落地。各部委在需求侧政策力度有限的环境下,将寻找阻力最小的方式,实现三个目标:PPI同比止跌、CPI同比正增、典型新兴产业提出产能治理方案。

2、通过测算和梳理,我们认为,三项目标的实现在技术上均可行,但路径预计与反内卷的宏观目标有所差异:1)提振PPI的抓手预计是传统大宗价格;2)稳CPI预计主要看短期猪价;3)产能治理预计将聚焦光伏、新能源车而不会轻易扩面。

摘要

聚焦今年,反内卷如何“技术性”落地?

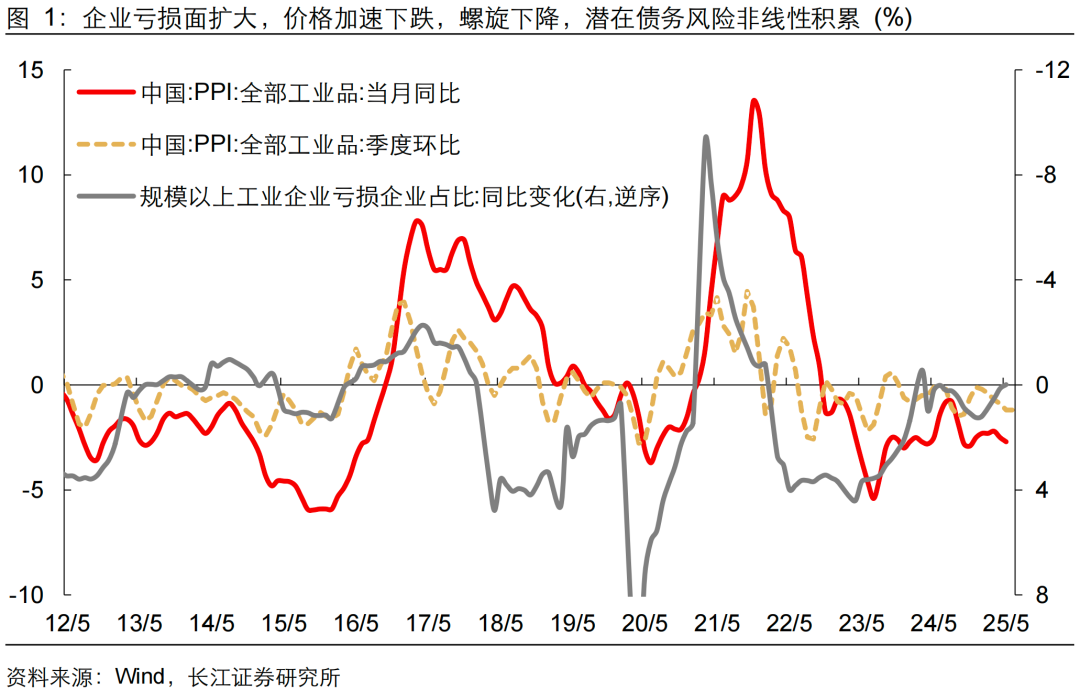

中观视角与宏观视角不同,更关注年内政策如何落地。企业价格逐底竞争,正在加剧债务风险非线性暴露的可能性,是摆在眼前的现实考验。因此,我们关注:在年内,当需求侧政策短期力度有限,部委如何在有约束的条件下,找到阻力最小的方向稳价。

在技术性稳价的目标指引下,我们认为反内卷在年内会预计形成三条相对独立的治理路径:1)推动PPI同比增速止跌回升;2)CPI同比增速实现正增长;3)协调部分产能过剩的新兴产业进行产能治理。其中,价格目标大概率保持审慎、不会激进地寻求价格快速回升

考虑拉动力与历史涨幅,提振PPI靠传统大宗

提振PPI的关键在于,找到对PPI影响最显著的行业。各部委的最优解是:以尽可能少的行业,精准托举PPI同比增速回升。

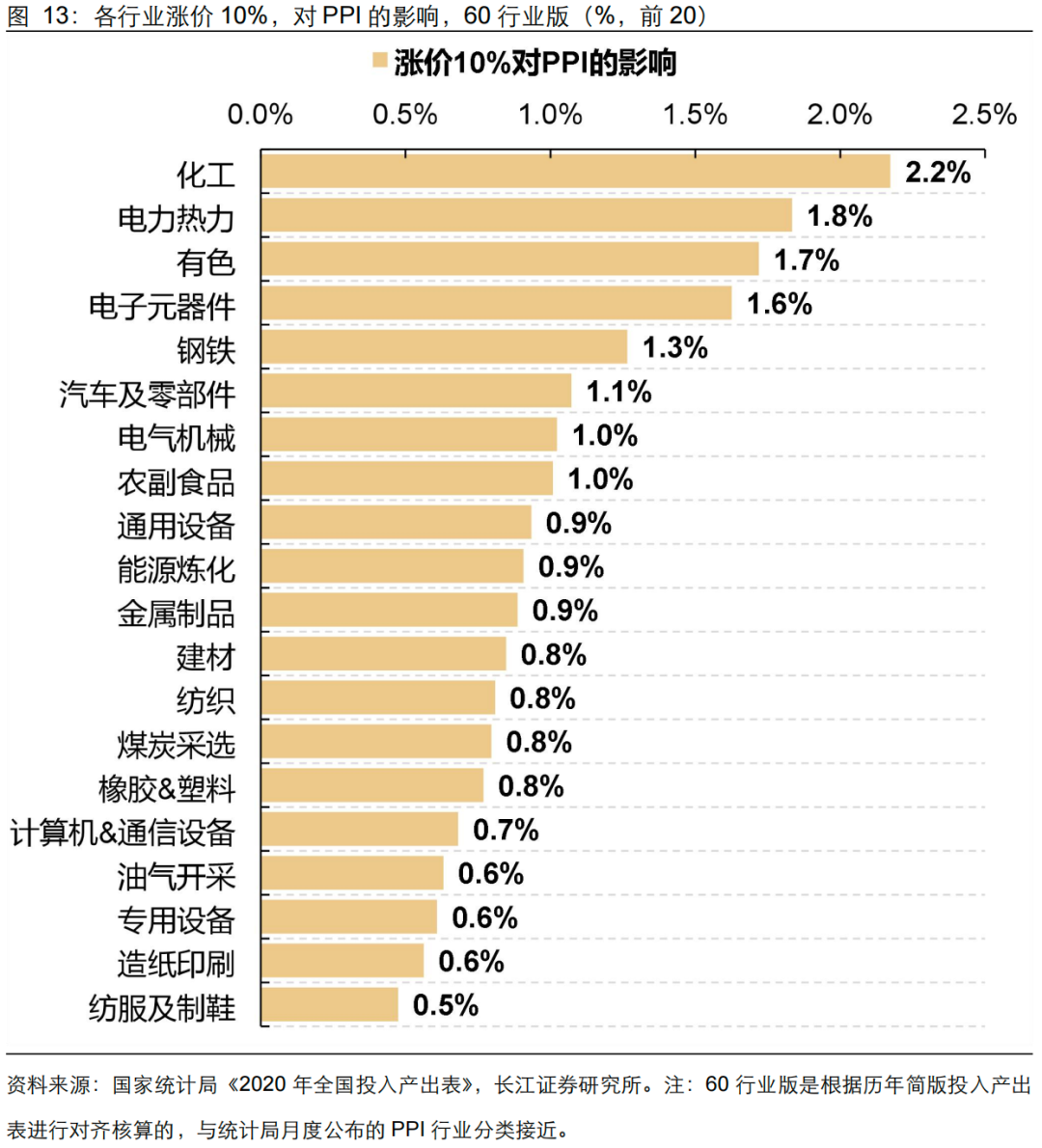

我们使用投入产出表,计算行业价格同等涨幅下对PPI的拉动力。我们使用“Σ完全消耗系数ij*行业权重j”的方法计算i行业涨价对PPI的整体带动作用。我们发现,同等PPI涨幅下,涨电价对PPI的拉动效果最突出。但我们也看到,电子元器件这样的中游行业涨价对PPI的拉动效果,好于煤炭采选为代表的部分上游行业。

光看拉动力是不够的,考虑短时间内价格能涨多少也很重要。涨不快的行业即便拉动力强,也不如涨得快但拉动力偏弱的行业。假设下半年就调节一个行业的PPI,在历史极限涨幅的约束下,能否带动年内整体PPI同比增速转正?根据这一条件进行筛选,我们最终确定有六个行业可以实现这一目标:煤炭采选、油气开采、能源炼化、化工、钢铁、有色(冶炼)。

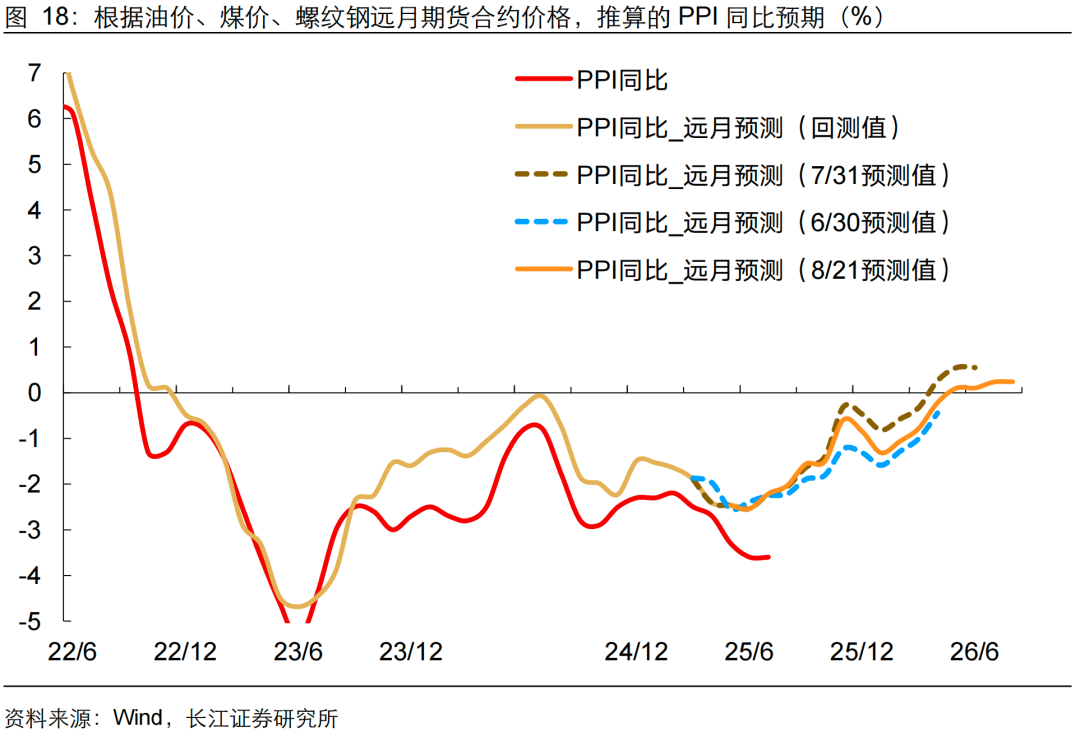

经测算,年内PPI同比转正在技术上是可行的。今年年底前,若动力煤现货价、综合钢价、整体有色现货价格较6月底价格各上涨8.14%,就有望带动PPI同比增速在年底转正。

支撑CPI同比正增长的关键是近月猪价

参考拉升PPI的逻辑,对CPI影响最大的两大分项是居住项(房租价格)和猪价。然而,从二季度央行城镇储户调查的结果看,房价“涨不动”的预期仍强,稳房价的难度远高于稳猪价。

从稳猪价的角度来看,三季度稳猪价的必要性更强。2024年7月~9月猪价和CPI同比增速高,映射到今年,7~9月的CPI同比增速的基数压力较大。因此,稳远期猪价的同时,也有必要兼顾短期供给放量对价格同比增速的影响。当供需手段协同发力,猪价对CPI的支撑更强。

产能治理不会轻易扩面,更像“命题作文”

新兴产业的产能治理,虽然也是年内反内卷的必答题,但不像稳价,没有客观的筛选标准。但在光伏、新能源车之外,新兴产业产能治理扩面的概率不高。

如果调动一个完整部委的政策工具,新兴产业治理不是技术问题,只是时间问题。我们发现,工信部可以通过规定生产工艺、规定能耗标准、规定产品规格、设置产能上限、设置当年产量、调节电力指标等多角度约束行业生产和产能。只是,政策工具的调用,遵循约束力由弱到强的逻辑,需要时间磨合。

中观层面,“技术性”反内卷或持续到明年

总的来看,中观层面的反内卷是“技术性的”。我们认为,对于政策所涉及的行业,企业盈利改善并不会一蹴而就。一方面,稳价对PPI的长期支撑仍要需求侧政策配合;另一方面,产能治理只有明确了方案,才能确定行业格局改善的时间表和路线图。

1.聚焦今年,反内卷如何技术性落地?

2.考虑拉动力与历史涨幅,提振PPI主要靠传统大宗

3.支撑CPI同比正增长的关键是近月猪价

4.产能治理不会轻易扩面,更像“命题作文”

5.中观层面,技术性反内卷或持续到明年

聚焦今年,反内卷如何“技术性”落地?

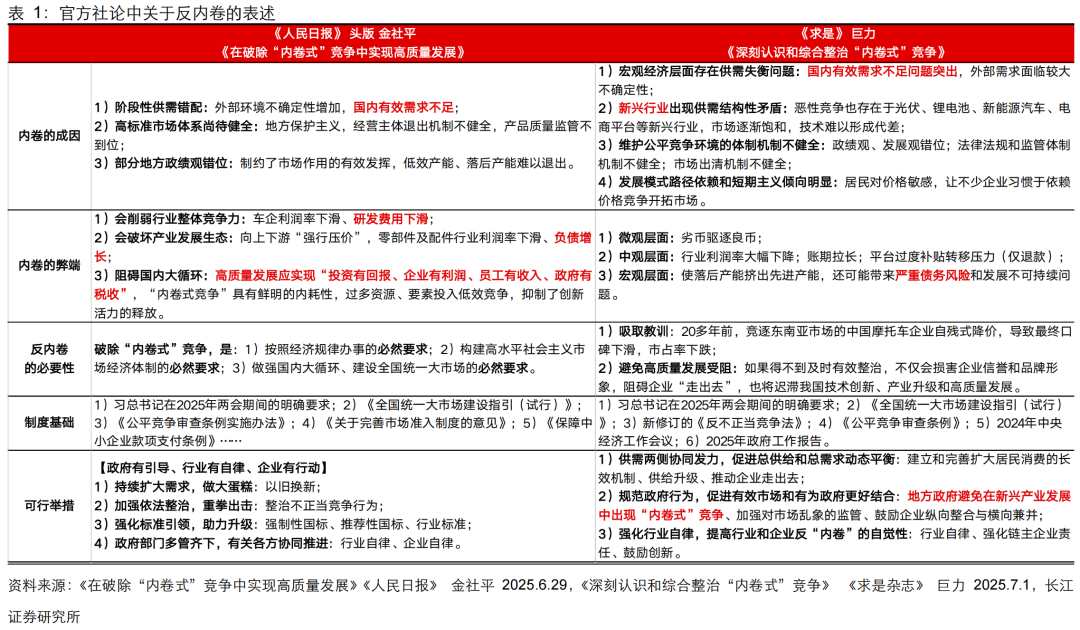

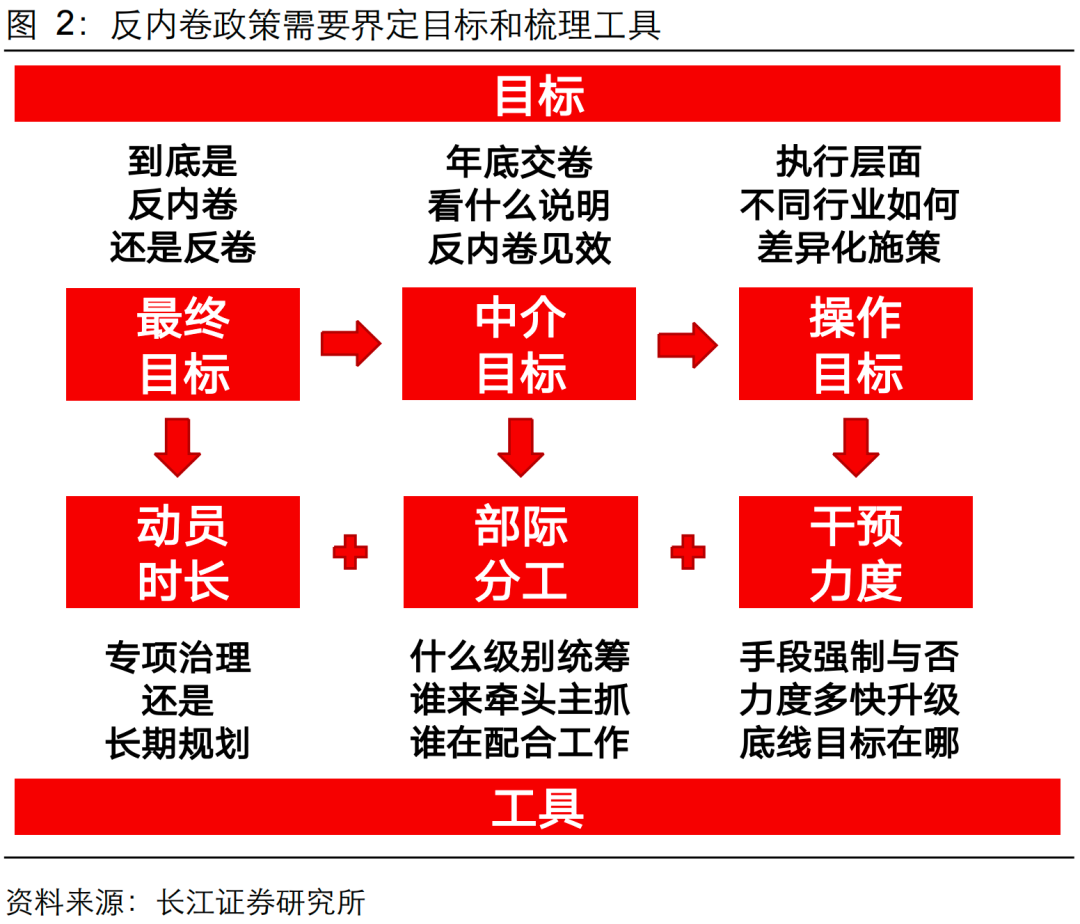

回顾《宏观视角:反内卷的必要性何在?》一文,我们提出:从宏观视角来看,反内卷是在“全国统一大市场建设”改革方向明确的情况下,衔接短期宏观经济治理的过渡性概念。

换言之,反内卷政策着眼的不是半年维度的短期问题。反内卷,可能是未来影响中国经济的新政策框架中的关键一环。

而要让反内卷政策实现宏观层面上约束债务风险、根治内卷的目标,也需要税制改革、需求侧新政以及其他领域的中长期政策来协同发力。

但在需求侧新政明确成型、税制改革真正落地之前,摆在中国经济面前的现实考验是:企业价格逐底竞争,正在加剧债务风险非线性暴露的可能性。

站在这一客观压力面前,年内反内卷政策也需要“有所作为”,而这一“重担”自然落在了各部委的肩上。

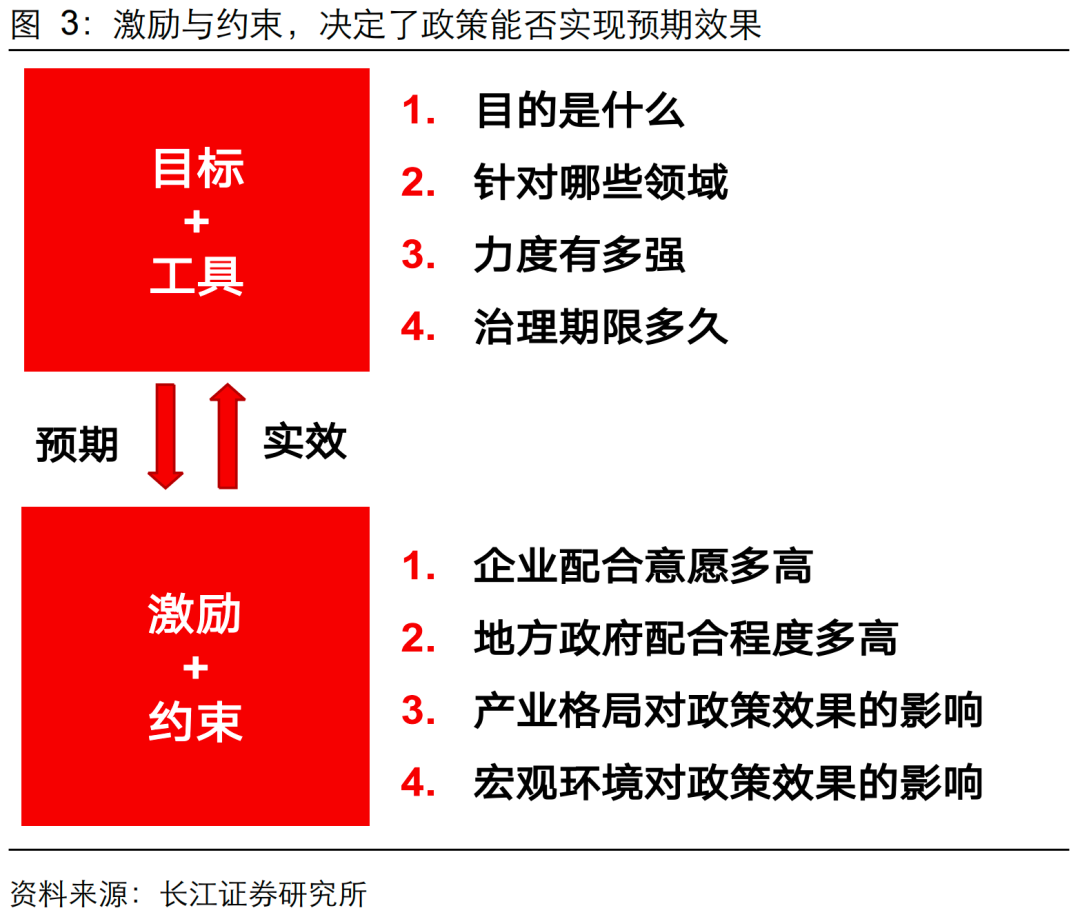

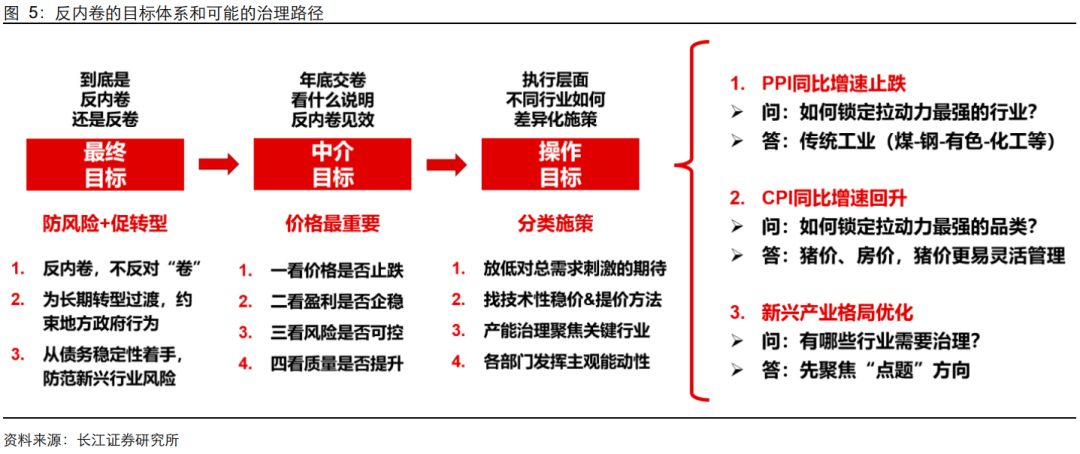

换言之,中观视角下,我们关注反内卷的年内目标,以及年内可能使用的政策工具。借鉴货币政策的分析框架,我们可以理解为,在宏观层面的“最终目标”之下,当前大概率要确定一个年内可评估的“中介目标”,并且根据各部门分工分解为更多的“操作目标”。

而目标与工具的确定或也需要考虑现实约束。从组织学的角度来讲,官僚系统内始终存在“委托-代理”现象,这一现象使得政策执行者更倾向于在“阻力更小”的方向发力,最终“操作性地”完成目标。

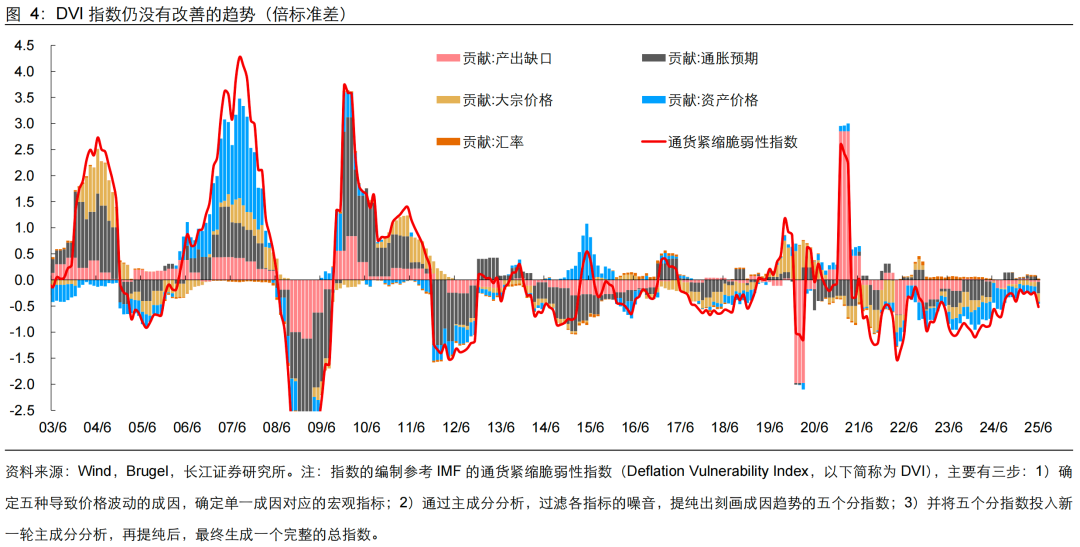

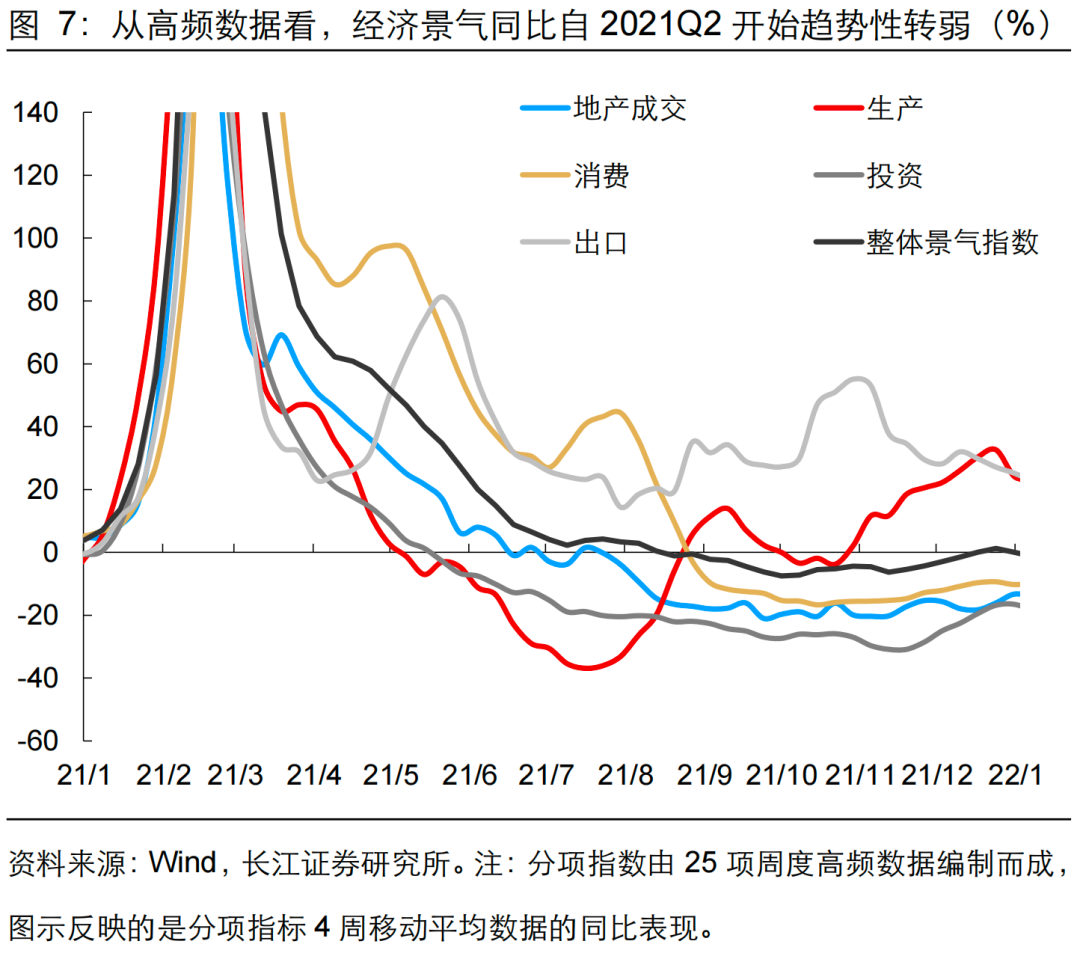

当前最突出的现实约束是:当需求侧政策短期力度有限,价格自然回落的压力更大。参考IMF的通货紧缩脆弱性指数构建方法,我们看到当前经济内生的通缩压力在二季度末明显加大。而从政策应对来看,去年下半年以来,党中央已经明确了需求侧政策应由“党中央集中统一领导”,各部委层面主要是闻令而动。

也就是说,年内各部委能够做的,更多地是技术性稳定价格、化解债务风险。在推动价格持续回升上,反内卷能做的有限,低通胀、债务持续积累的症结得由需求侧政策解决。

在技术性稳价的目标指引下,我们认为反内卷在年内有望形成三条相对独立的治理路径:1)推动PPI同比增速止跌回升;2)CPI同比增速实现正增长;3)协调部分产能过剩的新兴产业进行产能治理。

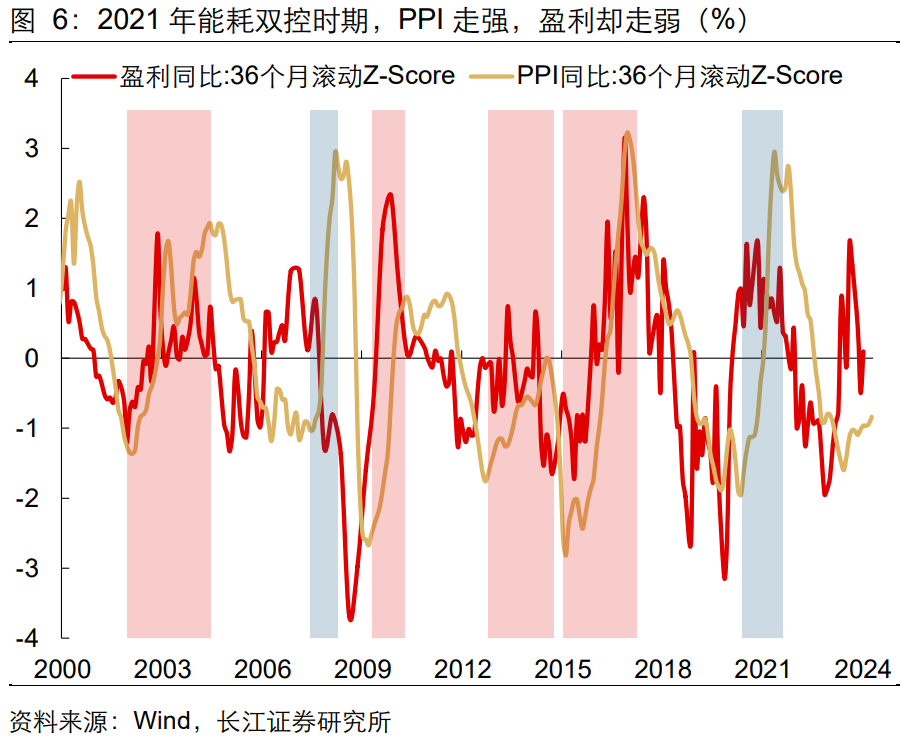

其中,PPI同比增速止跌是约束企业潜在债务风险的必然要求。至于年内是否需要转正,更多的取决于各部委的意愿。参考2021年能耗双控的经验教训,我们认为此轮PPI同比增速的回升进程也将考虑到整体经济的承受力。

此外,就CPI而言,2%的年度目标更多是为了引导价格回升,并非硬性要求。因而,我们认为,年内保持CPI同比正增长就已经达成缓解价格下行压力的目的。

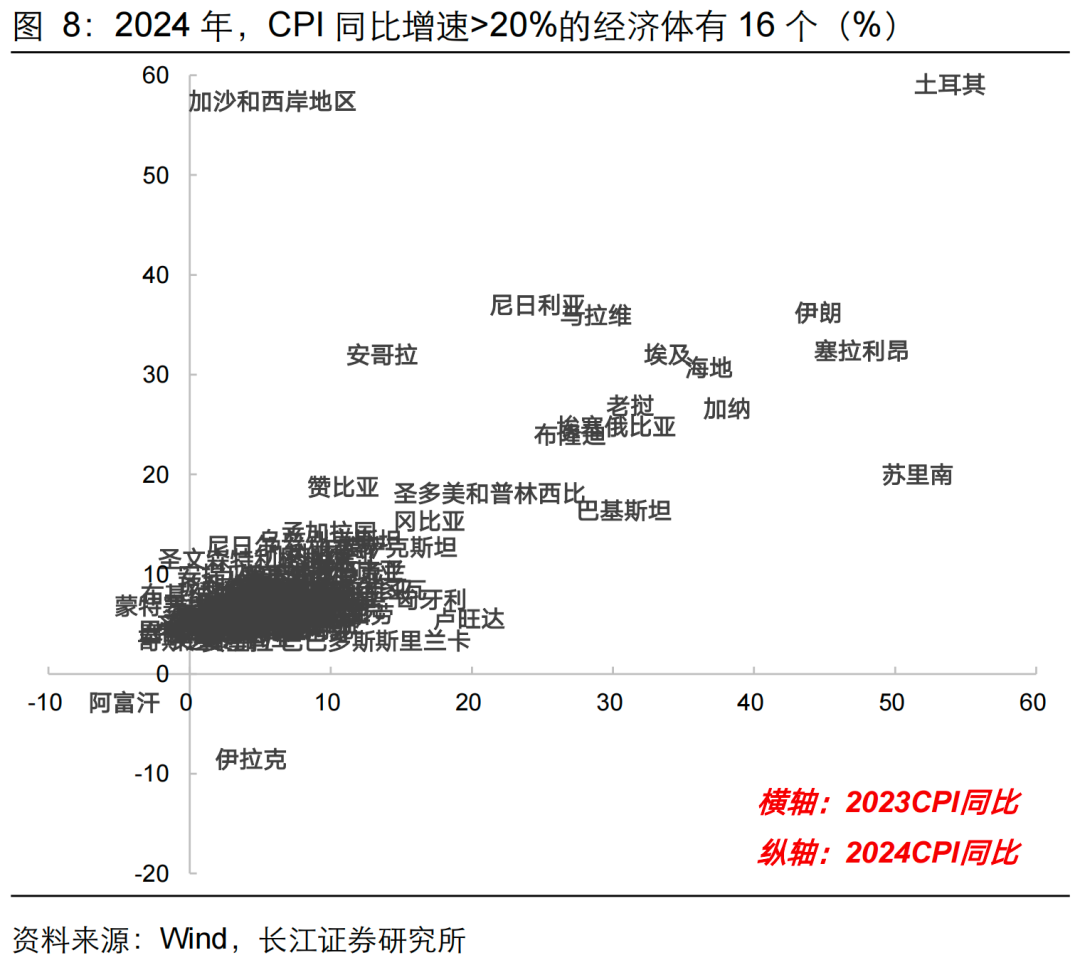

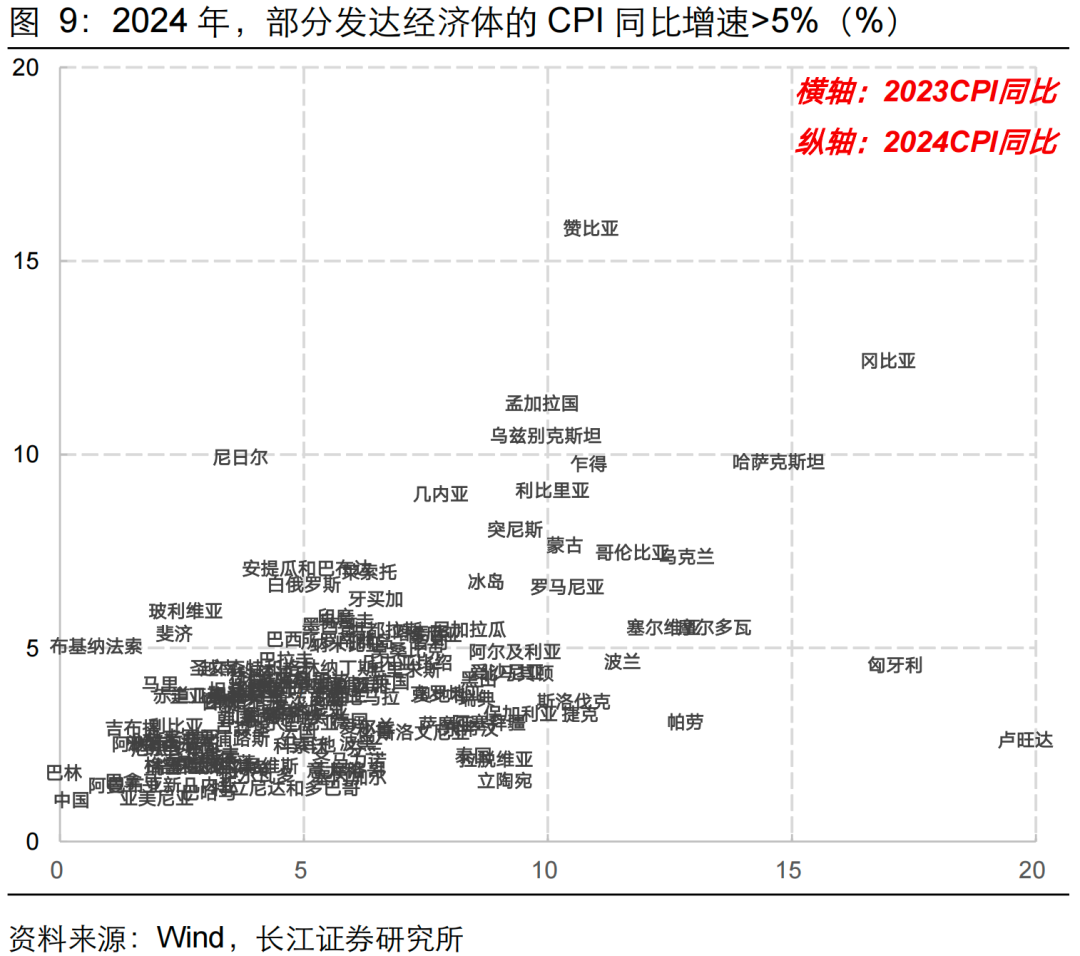

从另一视角看,通胀走高也是风险,短期拉升通胀的必要性不强。2024年,全球198个经济体中,已披露年度CPI同比增速的经济体有168个。其中,CPI同比增速>10%的经济体有22个,占比13.1%;CPI同比增速>20%的经济体有16个,占比9.5%。

在接下来的三章中,我们将重点讨论,从官僚系统的视角出发,讨论三条治理路径的目标将如何选择阻力最小的方向实现。

考虑拉动力与历史涨幅,提振PPI主要靠传统大宗

提振PPI的关键在于,找到对PPI影响最显著的行业。各部委的最优解是:以尽可能少的行业,精准托举PPI同比增速回升。

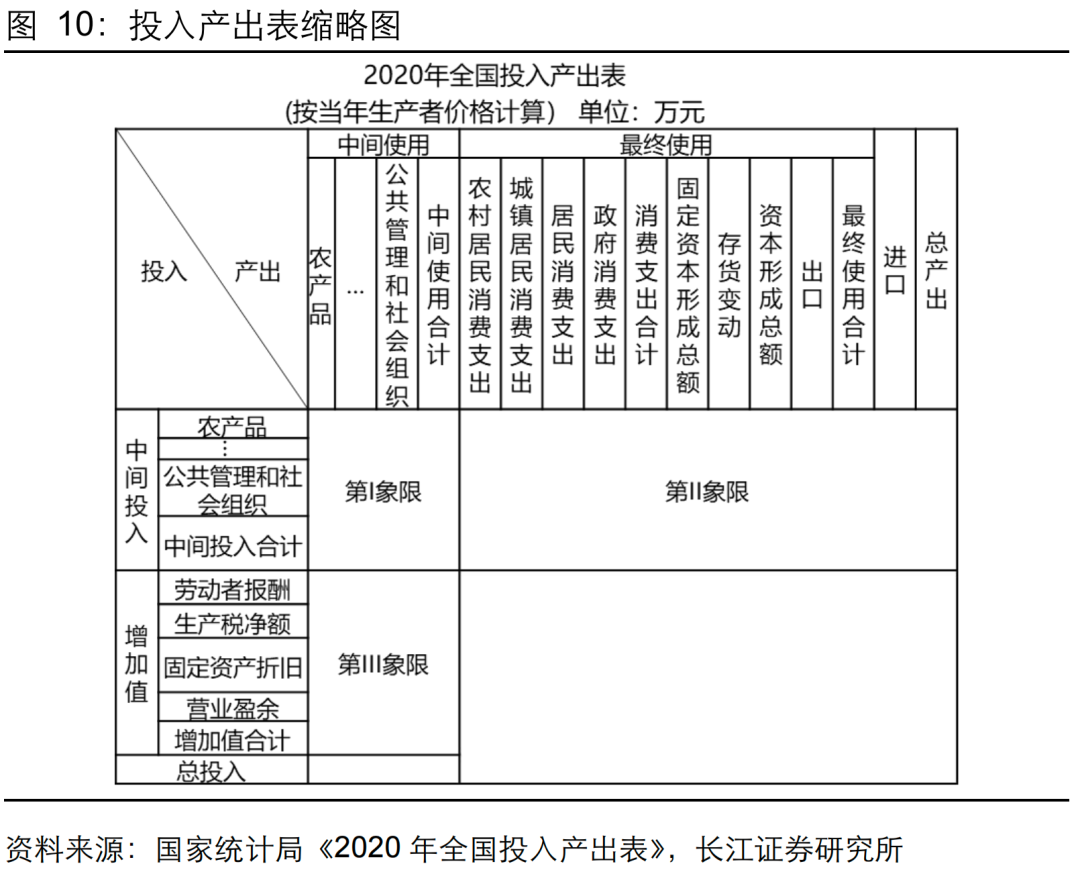

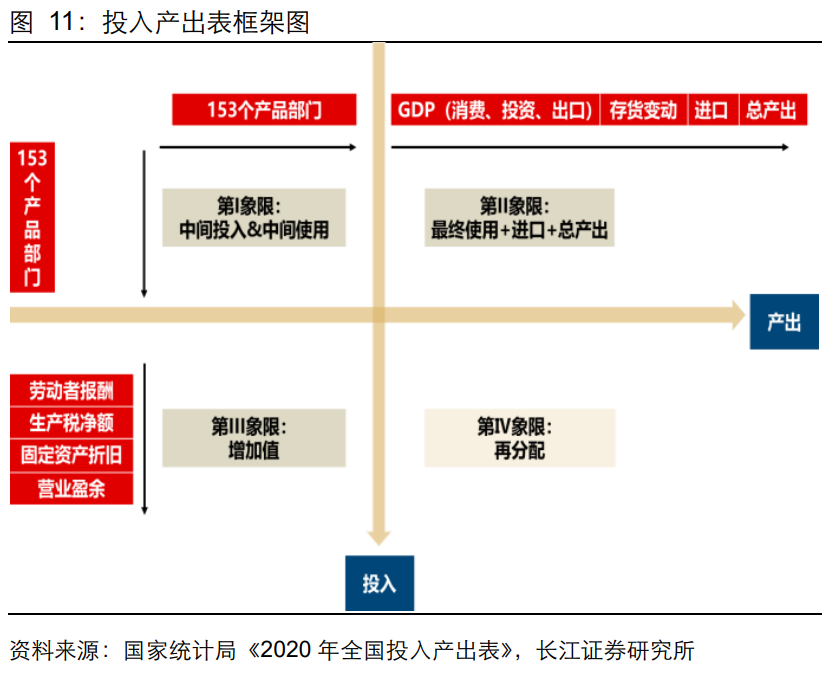

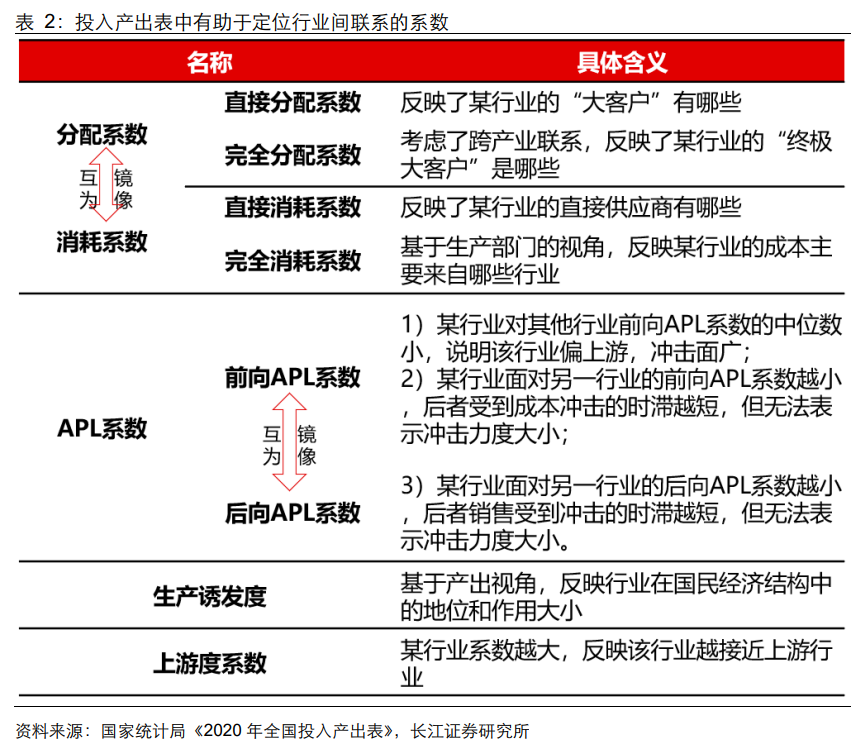

那么,如何锁定影响PPI同比增速的关键行业,其实可以通过投入产出表进行定位。投入产出表反映了行业与行业之间的定量联系,能够帮助我们刻画不同行业价格变动,通过生产体系的传导,最终对价格产生的累计影响。

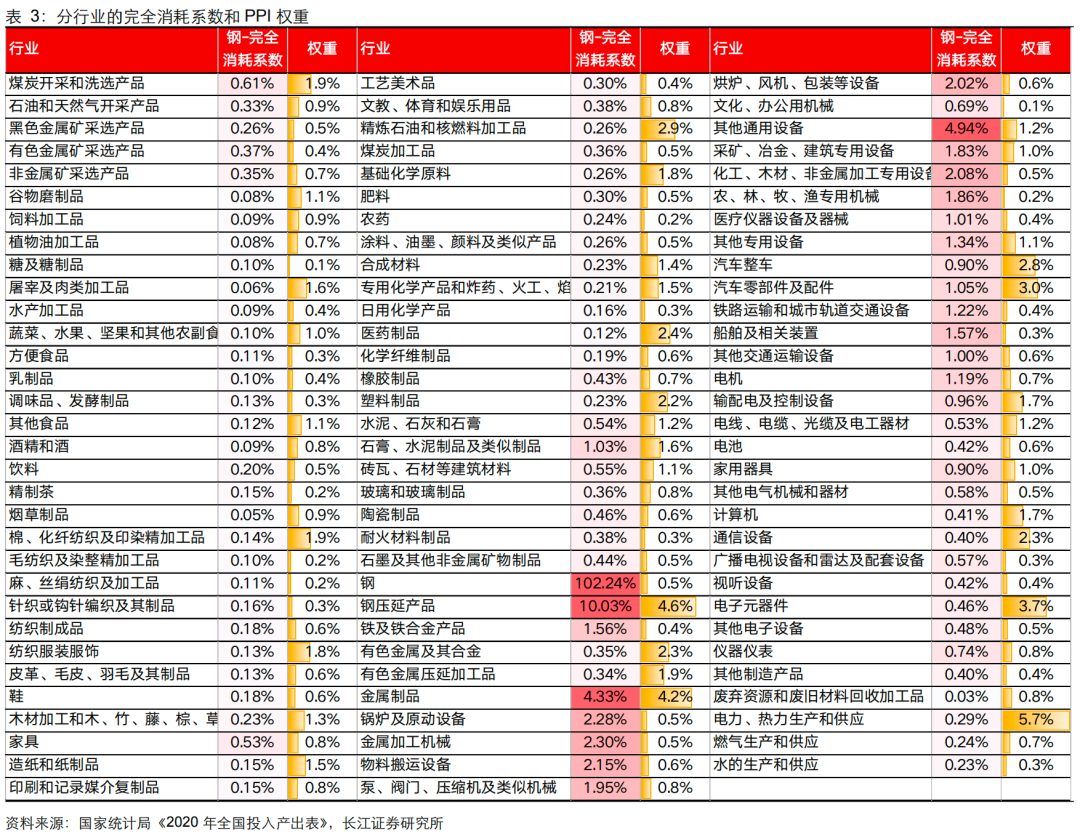

在行业涨价如何拉动PPI的问题上,我们选择的计算方法是:Σ完全消耗系数ij*行业权重j。其中,完全消耗系数ij反映的是:经过多轮经济循环后,j行业受到i行业的成本冲击有多大。而行业权重指的是j行业的产值占工业整体产值的权重,这一权重也正好是PPI计算时采用的权重。(i为投入产出表的行编号,j为投入产出表的列编号)

需要解释的是,我们使用完全消耗系数而不是直接消耗系数,有利有弊。好处在于,完全消耗系数考虑了行业间价格的间接影响,而直接消耗系数只考虑直接冲击,完全消耗系数更符合“上游价格层层向下传导”、“下游价格反向影响上游”等真实场景下的价格变化。但弊端在于,完全消耗系数的兑现需要一定传导时间,但不同产业链间的传导速率有差异,因而完全消耗系数相当于“瞬间”将价格的累计影响计入PPI,有高估短期价格弹性的可能。但权衡利弊之下,我们认为,采用完全消耗系数仍是更合理的选择。

以炼钢行业(统计局投入产出表内行业名称为“钢”)为例:

钢行业的价格上涨1单位对PPI定基指数的净影响

=Σ(完全消耗系数ij*权重j)

=完全消耗系数钢冶炼业-煤炭开采业*权重煤炭开采业+…+完全消耗系数钢冶炼业-水供应业*权重水供应业

=0.61%*1.9%+…+0.23%*0.3%

=0.17%

按照样例算法,可以求得每一个行业通过生产体系传导后对于PPI的累计影响。

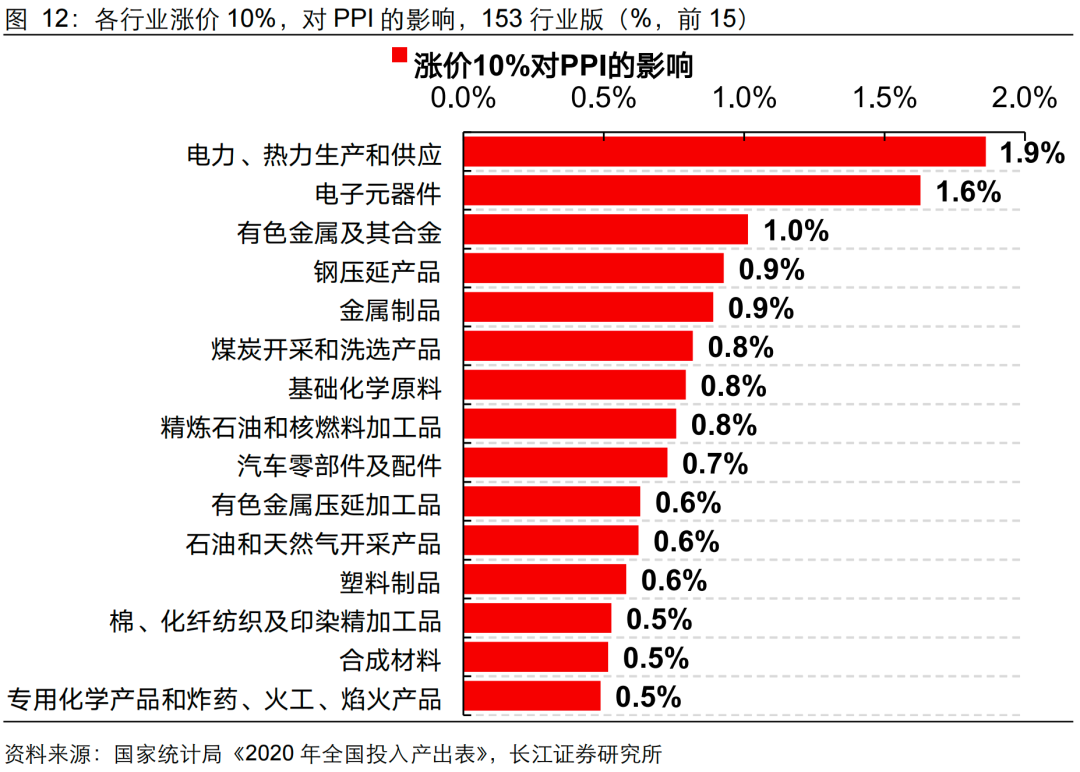

假设每个行业都涨价10%:1)采用153个细分行业的分类方法(原版投入产出表分类法),可以看到,电价上涨对于PPI的影响最突出;2)采用适度合并的60行业的分类方法(与统计标准中大类行业的分类标准接近),可以看到,化工行业涨价对PPI的影响最突出。

值得注意的是,不论何种颗粒度的分类,我们能看到“电子元器件”、“汽车零部件”为代表的部分中游装备制造业对PPI的带动作用甚至强于煤炭采选这样的上游行业。这说明,中游装备制造行业的“辐射面”更广,因而价格的影响力更大。

但设身处地去思考,依靠相同价格涨幅下行业对PPI的拉动力,就能得出“电子元器件”行业价格比“煤炭采选”行业价格更适合调节的结论么?

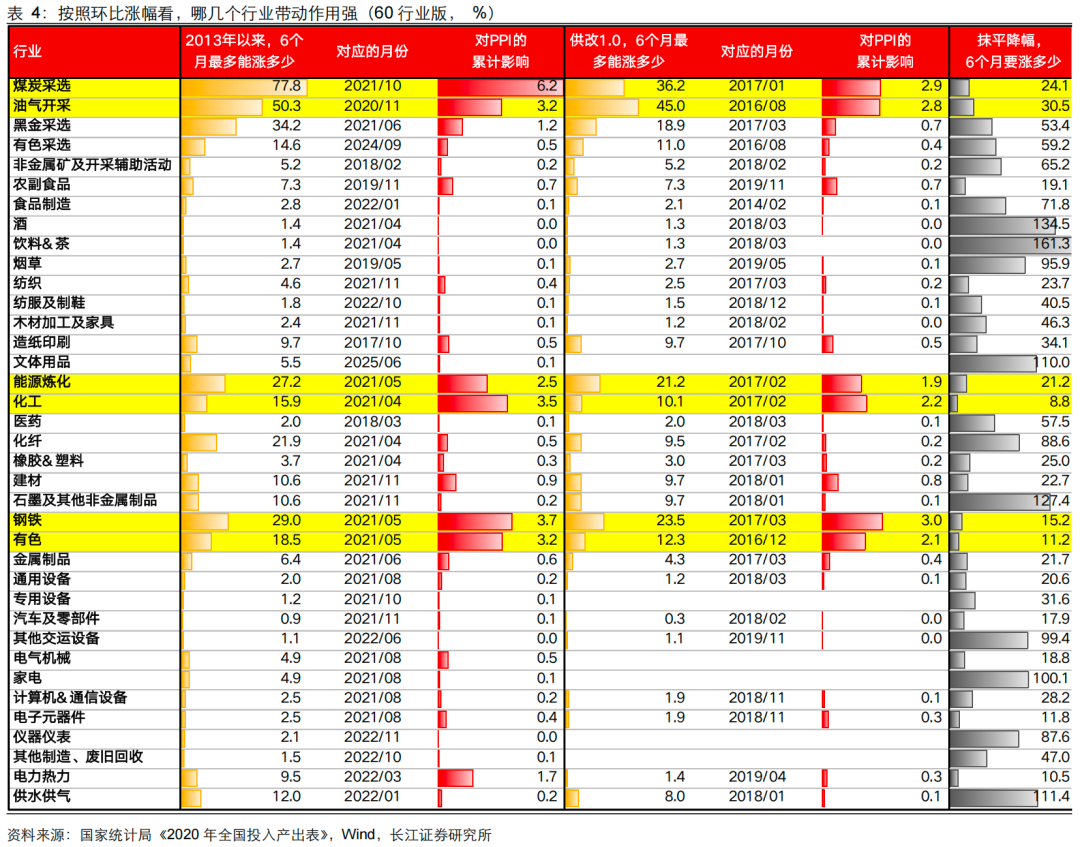

我们认为,并不会。原因何在?主要是,电子元器件行业价格“涨不快”。2013年以来,电子元器件行业PPI在6个月内的最大累计涨幅在2.5%。而同期,煤炭采选行业在6个月内的最大累计涨幅为77.8%。煤炭采选行业价格的上涨速度,完全抹平了价格拉动力上的差距。

因此,如果站在部委视角思考问题,我们认为对行业的筛选将结合拉动力和历史极限涨幅来看。

由此,我们设置了一个思想实验:假设下半年就调节一个行业的PPI,在历史极限涨幅的约束下,能否带动年内整体PPI同比增速转正?

根据这一条件进行筛选,我们最终确定有六个行业可以实现这一目标:煤炭采选、油气开采、能源炼化、化工、钢铁、有色(冶炼)。如图所示:只要煤炭采选行业PPI在2025年7月-12月累计上涨24.1%,2026年1月的PPI同比增速就可能整体转正。

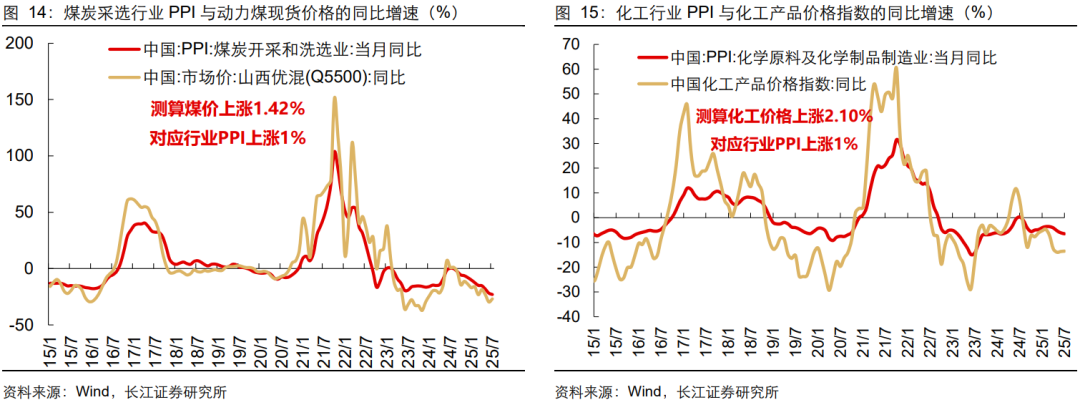

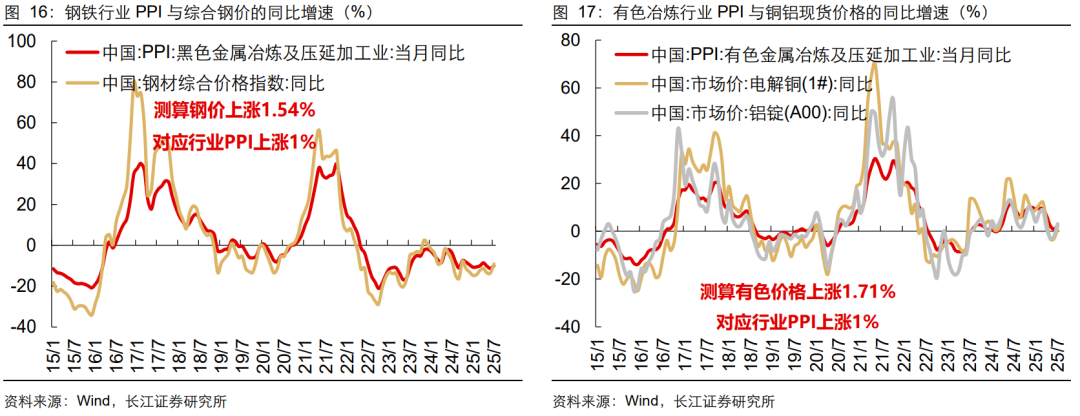

拉动煤炭采选行业PPI回升24.1%意味着什么?对标相关度高的大宗价格来看,意味着动力煤现货价格可能要在年底前上涨34.3%(较6月现货价格均价)。

如果将标准放宽,以更多行业协同涨价的场景来看,推动年末PPI同比增速转正技术上并不困难。

6大行业中,我国对煤价、钢价、有色价格、化工价格均有稳价经验。对能源炼化行业的开工率也可以进行管理。唯一较难控制的是油气开采行业的价格,其主要由全球油价决定。

考虑到化工价格子行业较多,精细管理的难度高,我们仅考虑同步稳定煤价、钢价和有色价格的情形。经过测算,我们发现,今年年底前,若动力煤现货价、综合钢价、整体有色现货价格较6月底价格各上涨8.14%,就有望带动PPI同比增速在年底转正。

小结而言,聚焦6大传统工业价格,尤其是煤炭、钢铁、有色,拉动PPI同比增速回升,效率更高。而且,从估算结果看,PPI同比增速在年底回正的难度不大。

从市场预期来看,未来稳价政策仍有加码的必要性,8月下旬远月期货价格所锚定的价格回升节奏已慢于7月底的预期增速。

支撑CPI同比正增长的关键是近月猪价

参考拉升PPI的逻辑,也可以利用权重和历史极值涨幅观察如何拉动CPI。考虑到CPI环比有稳定的季节性,参考CPI单项6个月极限涨幅的意义有限。因此,CPI的拉动力主要靠同比极限涨幅和CPI分项权重来估算。

不难发现,考虑近20年同比极限涨幅和权重,对CPI拉动率最强的分项主要是居住项(房租价格)和猪价。

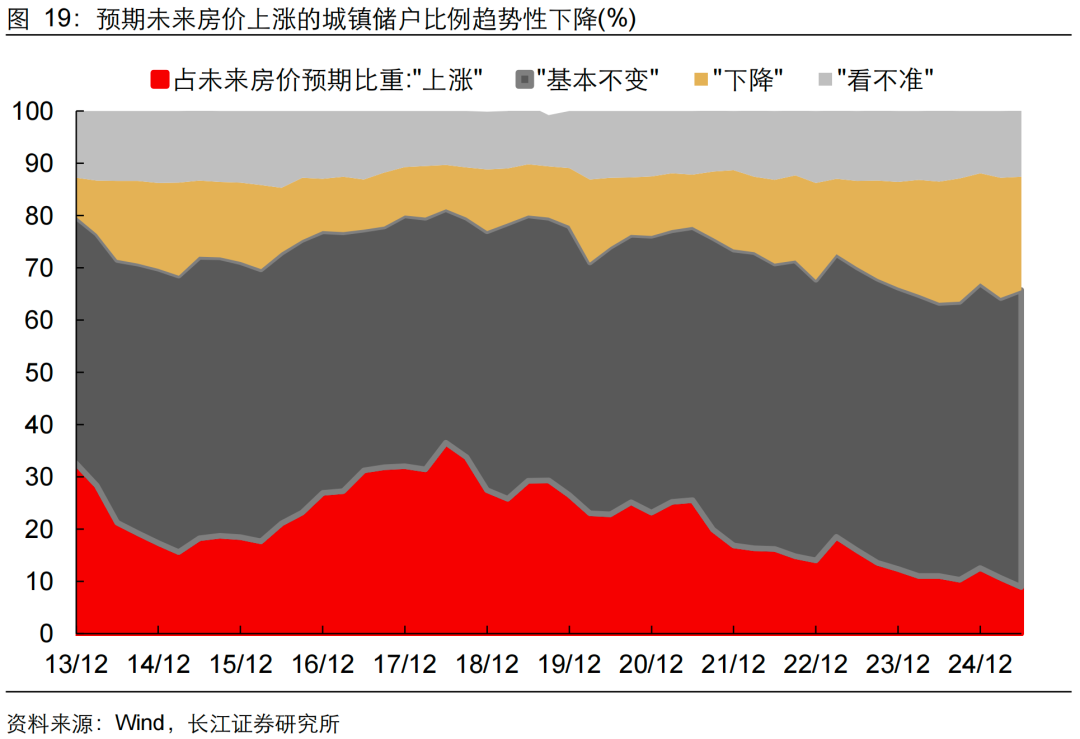

从二季度央行城镇储户问卷调查的结果看,居民对房价“涨不动”的预期仍强,稳房价的难度远高于稳猪价。

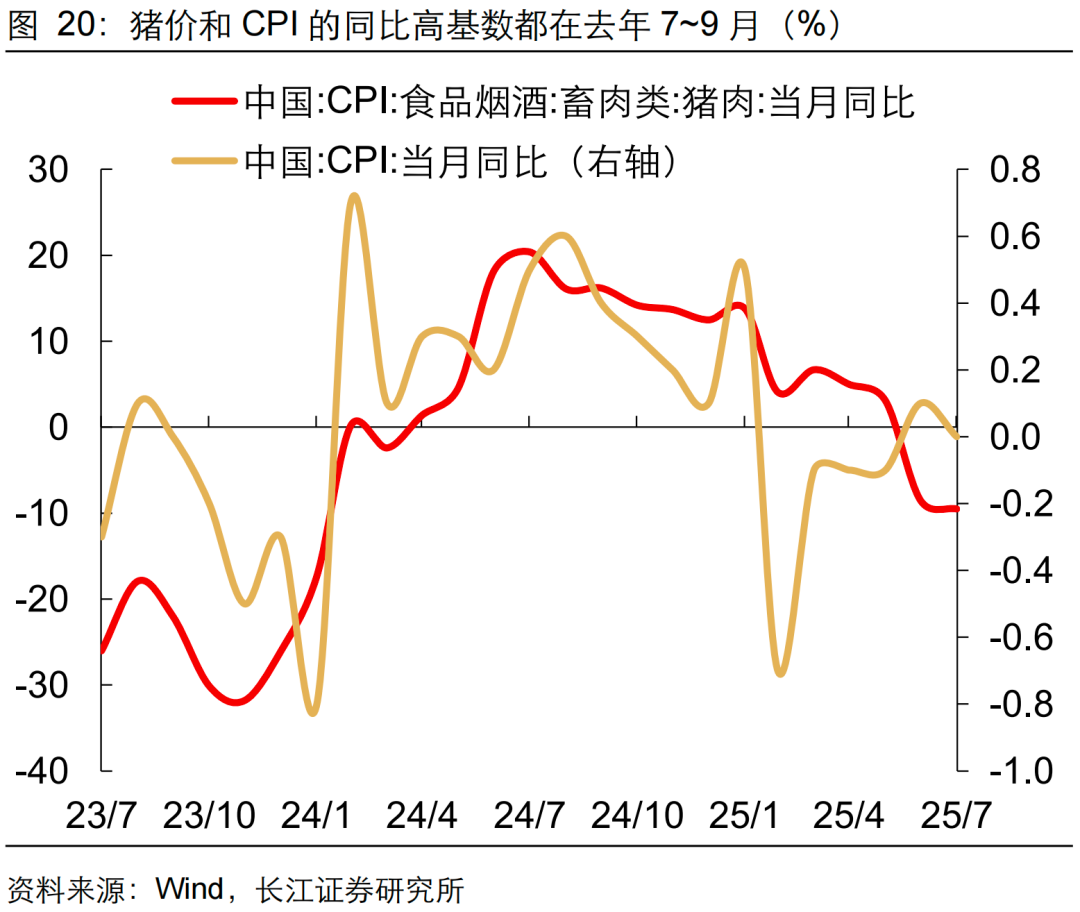

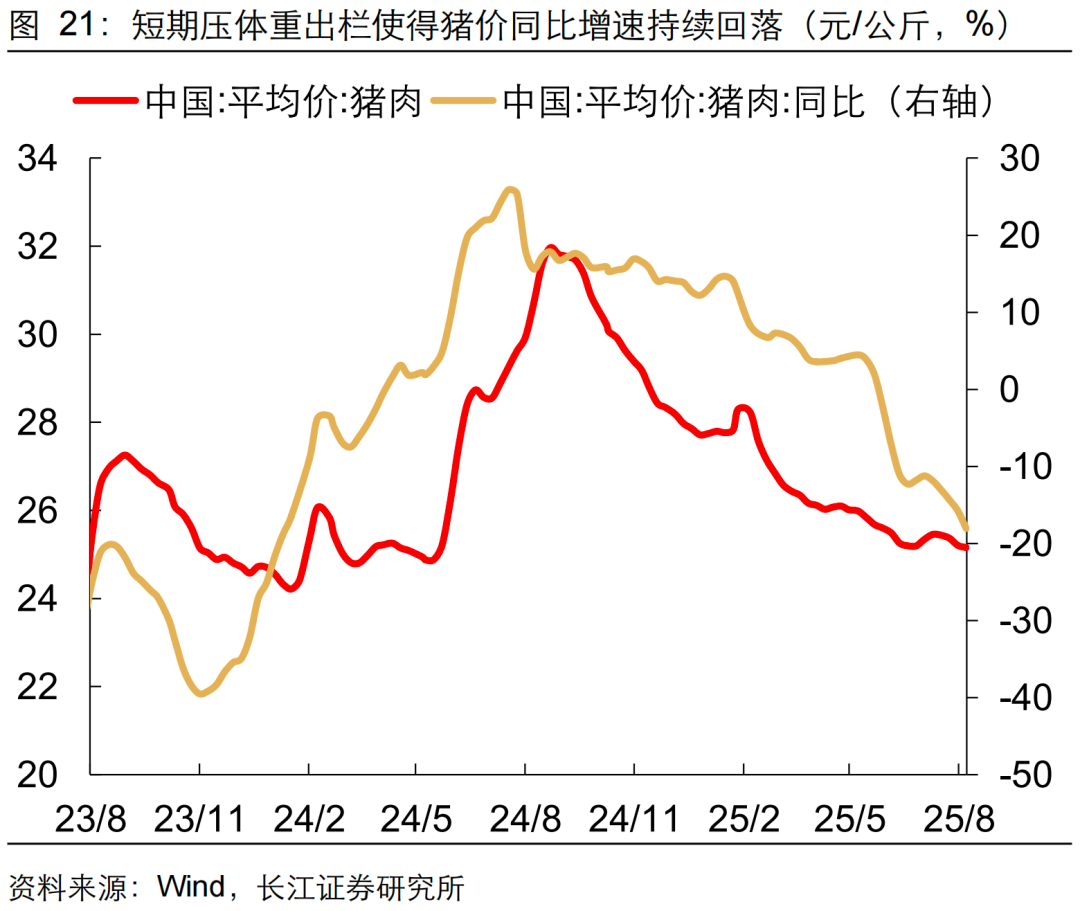

而从稳猪价的角度来看,三季度稳猪价的必要性更强。一来,2024年7月~9月猪价和CPI同比增速高,10月以后的增速反而趋势下降,映射到今年,7~9月的CPI同比增速下行压力更大。二来,如果通过短期压出栏体重的形式消化生猪库存来稳定猪价,那么短期猪价反而有下行压力。上述两项因素,都指向三季度稳猪价的压力较大。

从近期收储情况来看,8月25日华储网发布通知收储1万吨猪肉。在收储工具的支持下,或能在当下兼顾远期产能去化和短期稳价的双重目标。

小结而言,稳猪价,尤其是三季度猪价,是将CPI同比增速稳定在正增长区间的关键抓手。

产能治理不会轻易扩面,更像“命题作文”

新兴产业的产能治理,虽然也是年内反内卷的必答题,但不像稳价,没有客观的筛选标准。

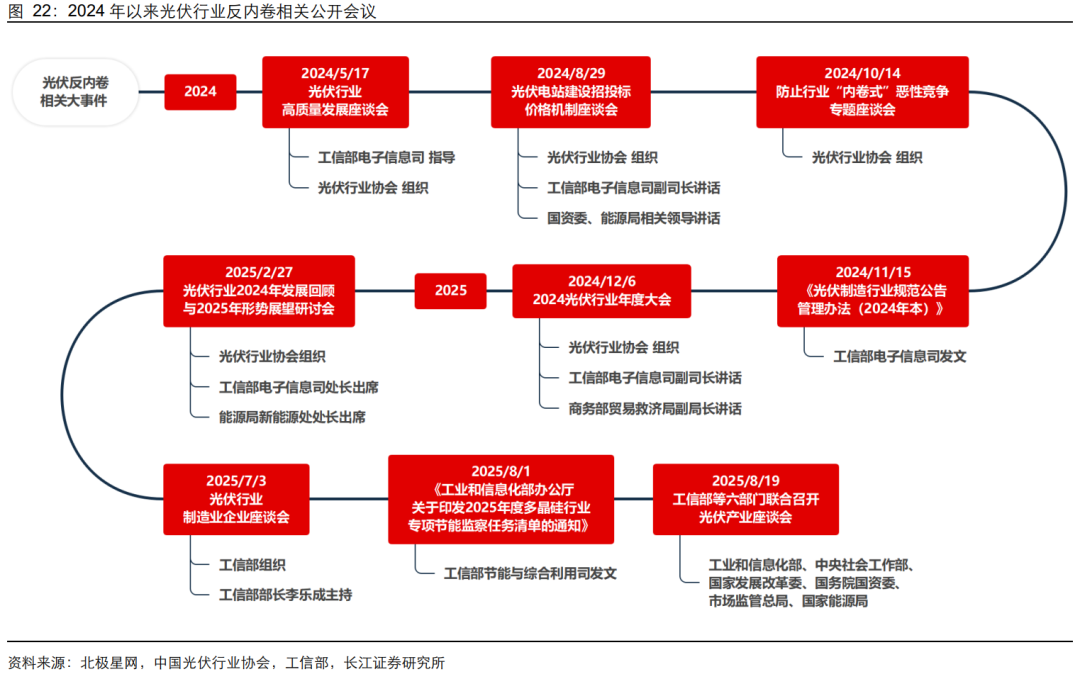

从光伏的治理经验来看,实现一个行业的产能治理需要至少调动一个部委的行政资源。回顾2024年以来光伏行业的稳价和产能治理之路,不难发现,光伏行业协会组织的会议,工信部电子信息司的负责同志多数在场。2025年7月以来,光伏行业产能治理的协调层级上移,7月初的座谈会由工信部部长主持。

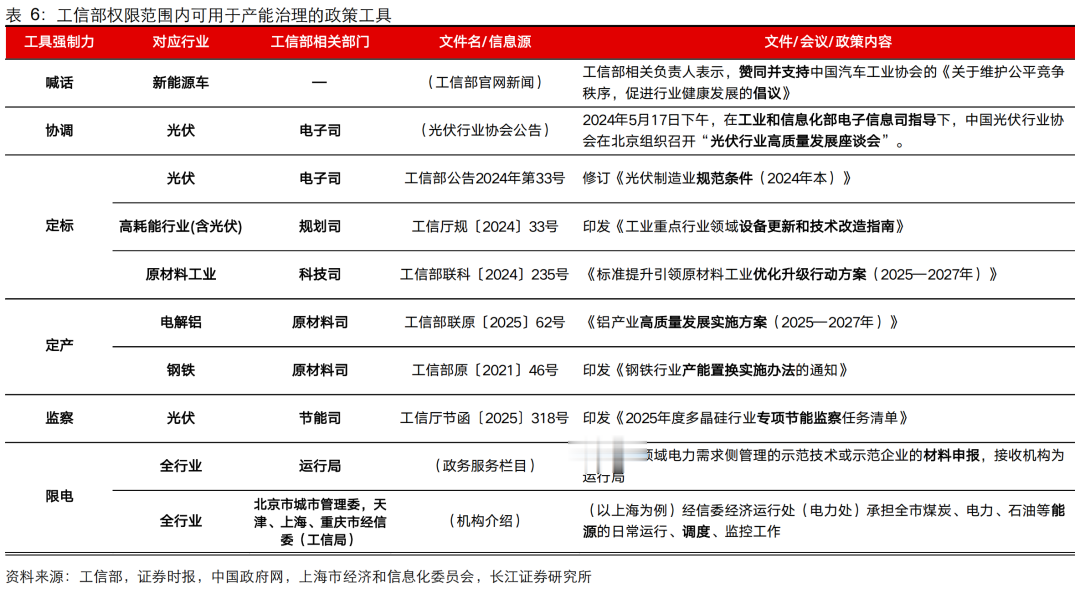

动用一整个部委的行政资源,能够实现有效治理么?从工具有效性角度看,实现有效治理只是时间问题。我们梳理了工信部职能范围内可用的产能治理政策。我们发现,工信部运行局掌握着电力需求侧指标审批权。在不动用这项工具的前提下,参考历史经验,工信部也可以从规定生产工艺、规定能耗标准、规定产品规格、设置产能上限、设置当年产量等角度对某一行业的生产活动进行规范。

政策工具的调用,或遵循约束力不断提升的逻辑逐级提升,而且还可以滚动使用“定标-定产-监察”政策,不断收紧行业生产。

在工信部政策的约束下,企业或更积极地进行产能治理协商,拿出最终有效的产能治理方案。

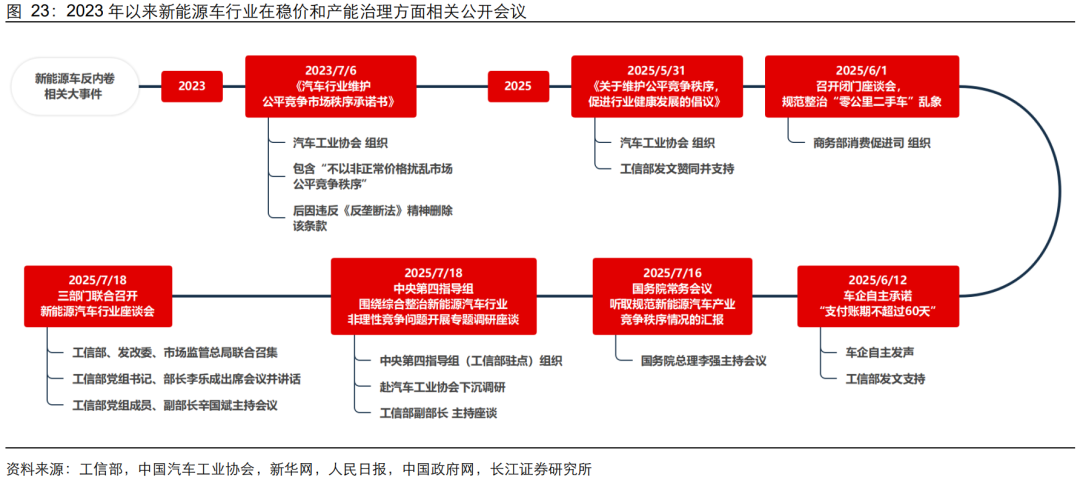

除了光伏以外,新能源车也已经开启了产能治理之路。相比于光伏,新能源车的产能治理行动调用的行政资源更多。一方面,国常会专门听取了新能源车竞争秩序情况的汇报;另一方面,新能源车的座谈会已由多部委牵头共同举办。而从具体议题来看,上下游账期问题、产能治理问题等议题更为复杂,需要跨部委进行协调。

我们认为,在光伏、新能源车之外,新兴产业产能治理扩面的概率不高。一方面,工信部作为多数新兴行业的主管部门,行政资源并非无限,聚焦在被点题的关键行业上,更快拿出更有效的产能治理方案或是首要任务。另一方面,回顾决策层对内卷的宏观认识,根本性解决产能过剩问题的还是需求政策,反内卷更多起到的是“掐灭”风险的功能,在债务风险没有快速暴露的情况下,介入更多行业的产能治理必要性不强。

小结而言,我们认为,在光伏、新能源车两个领域,年内产能治理的进度可能加速。在部委级行政资源倾注的环境下,在行业内实现协调一致的产能治理只是时间问题。

中观层面,“技术性”反内卷或持续到明年

总结而言,相比于宏观视角,中观视角下的反内卷更追求的是在年内看到反内卷的成效。

但这一目标与反内卷的宏观逻辑也不违背,更多地是在约束企业债务风险的大背景下,更聚焦在稳定价格降幅(反低价)、优化部分产业行业格局(局部去产能)这两方面。

与宏观视角不同的是,中观视角的分析不再强调全局视野,而更多地从落实政策的部委视角去思考:如何用阻力最小的方式让反内卷见效。

稳价方面,推动PPI同比增速回升的最有效抓手是稳定6大传统工业价格,尤其是煤炭、钢铁、有色的大宗现货价格。从估算结果看,PPI同比增速在年底回正的难度不大。

同时,稳价方面,推动CPI同比增速稳定在正增长的关键抓手是猪价,从基数来看,稳定近月猪价比抬升远月猪价的难度更高,需要收储等工具配合。

在产能治理方面,光伏、新能源车的产能治理更多是“命题作文”。在部委级行政资源、甚至跨部委级行政资源的倾注下,实现协调一致的产能治理只是时间问题。考虑到行政资源是有限的,新兴产业产能治理在年内扩展到其他行业的概率并不高。

我们认为,中观层面的反内卷是“技术性”的,短期内,所涉及的行业的企业盈利不会快速改善。一方面,稳价对PPI的长期支撑仍要需求侧政策配合;另一方面,产能治理只有明确了方案,才能确定行业格局改善的时间表和路线图。也就是说,中观层面反内卷对于企业盈利的结构性影响或在明年才开始显现。

那么,在此背景下,反内卷的主题投资机会该如何把握,企业在内卷行业中如何自处,我们将在反内卷的“微观篇”中展开论述。

1、外部经济环境波动性放大。考虑到美国总统特朗普的关税政策不确定性高,全球经济运行仍面临风险,外需的变化节奏不明确。

2、政策相机抉择仍有不确定性。内需刺激政策或需要根据应对外部形势变化,并进行相机抉择。在出口短期表现仍强的背景下,未来政策出台的时机尚难估计,三季度后内需增长的持续性尚存不确定性。

3、行业覆盖面可能更广。部委虽然可能聚焦传统工业品价格进行稳价或产能治理,但在反内卷文件印发过程中涉及的行业数可能大于文内所述传统行业,以反映政策覆盖的完整性。

4、价格可能短暂不及预期。8月上半月猪价同比显著下滑,8月CPI同比增速有一定回落压力;而就PPI来看,11月及以前PPI同比增速或惯性回升,但12月PPI同比增速或因高基数而再度回落。

5、测算结果可能与实际情况不一致。单行业提价对CPI和PPI的影响幅度均基于测算,实际经济情况可能更复杂,测算结果可能与实际政策效果存在出入。

对外发布时间:2025-08-30

研究发布机构:长江证券研究所

参与人员信息: