抗战给杭州留下了无法磨灭的痕迹,尤其有三个“第一”,成为这座城市具有特殊意义的历史留存,即第一场大规模正面抗战的纪念塔、第一场“空中大捷”的机场与航校,以及为抗战而自毁过的第一座我国自行设计建造的公路铁路桥。

西湖边

首座抗战纪念塔

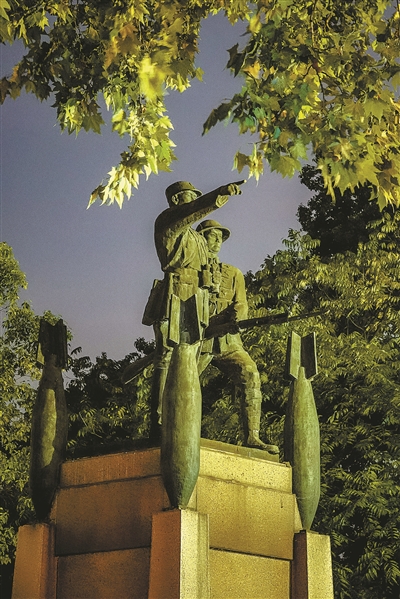

杭州湖滨公园的“一二八陆军第八十八师淞沪战役阵亡将士纪念塔”,是中国最早的抗战主题纪念塔,纪念1932年“一二八”淞沪抗战的阵亡将士。

1931年“九一八”事变后,因当时国民政府的不抵抗政策,导致日军很快便侵占了东三省,其间除了马占山发起的局部抵抗及共产党领导的游击战,中央政府并未组织大规模的正面抗战,使得全国民众群情激愤。

直至1932年1月28日,日军在上海试图侵犯闸北地区时,遭到了守军第十九路军的顽强抵抗,爆发了“一二八淞沪抗战”,在日军屡次增兵后,国民政府才下令“中央军”精锐“德械师”,即第八十七、八十八师等部组成第五军,赴上海增援第十九路军,中日双方共投入总兵力十二万多人,首次开启大规模抗日正面战场的序幕。

从杭州开拔的第八十八师,在2月22日守卫庙行镇阵地的“庙行之战”中,以牺牲一千多人的代价,击退了日军精锐第九师团的疯狂进攻,取得了“庙行大捷”,轰动了国内外。这是自甲午战争以来,中国军队首次在战场上击败日军。因八十八师曾经驻扎于杭州,所以战后在西湖边为其阵亡将士修筑纪念塔。

该塔由当年指挥战斗的八十八师师长俞济时筹建,请当时刚从法国留学回来,在杭州国立艺专雕塑系任教的刘开渠负责雕像。后来成为著名雕塑家的刘开渠(天安门人民英雄纪念碑的主要设计者和雕刻者),在这座纪念塔的雕像上充分发挥了其才华与技艺,成为他的成名之作。

1935年2月22日上午,在杭州湖滨公园隆重举行了陆军第八十八师淞沪战役阵亡将士纪念塔的落成典礼。在这座高高耸立于西湖边的纪念塔顶端,有两位将士的站立铜像,其中的军官佩带指挥刀,左手握望远镜,右手指向东方;一旁的士兵双手握着带刺刀的步枪作冲锋状,两人表情坚毅,周围是四颗落地的重磅炸弹。

湖滨公园这座气势恢宏的纪念塔,是我国第一座由本土雕塑家创作的纪念碑式雕塑作品,开创了中国“无名英雄纪念碑”的先河。陆军第八十八师淞沪战役阵亡将士纪念塔不是单纯以某个人物为表现对象,而是纪念“淞沪抗战”这一历史事件和英勇的抗日群体,凝聚了一个民族、一个国家在生死存亡时刻奋发图强、自强不息的精神。

在杭州沦陷期间,陆军第八十八师淞沪战役阵亡将士纪念塔塔顶的官兵铜像被日军抛进了西湖,上面架了个不伦不类的小亭子,内挂一口日本钟,并将正面大理石上的塔名涂掉,写上“兴亚之钟”四字,这口日本钟是清朝光绪年间,富商胡雪岩从日本寺庙买来捐给杭州吴山城隍庙的,日军将此钟挂在西湖边,表示要“振兴亚洲”,建设“大东亚共荣圈”,最终却敲响了自己的丧钟。

2003年,在湖滨公园原址上,重建了陆军第八十八师淞沪战役阵亡将士纪念塔,虽比原塔略小一些,塔名、基座及四面浮雕也没有了,但塔顶两位将士依然昂首伫立,坚定地凝望着远方。

除了湖滨的纪念塔,杭州松木场的西溪路上还屹立着一座“浩气长存”牌坊,牌坊后有一面黑色大理石墙,上面刻着1119位“一二八”淞沪抗战阵亡将士的姓名。每当清明时节,这里总是摆满了鲜花,很多人来此向抗战英烈致敬。

第一场“空中大捷”

湖滨抗战纪念塔上有四颗醒目的巨型航空炸弹,反映当时我军在战场上缺少制空权,大量官兵牺牲于日军的轰炸,警示必须重视空军与防空的建设。而塔上的军官头像,据说就是以杭州笕桥中央航空学校的大队长方英之为模型的。

湖滨抗战纪念塔以北约10公里的笕桥,有中央航空学校旧址及笕桥机场,是当时中国空军的摇篮和抗战中首次“空中大捷”,即“八一四”空战的发生地。

从1931年至1937年期间,笕桥中央航校共毕业7期,培养了500多名飞行员,在抗日战争中发挥了重要作用。这些从笕桥中央航校毕业的空中勇士,多数牺牲在抗日战场上。现笕桥中央航校醒村爱国馆有张照片,上有第12期共42名学员,其中30人头像上都画着白色十字架,表示均已牺牲。在笕桥中央航校的一座石碑上,刻有这样的训条:“我们的身体飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽!”

1937年8月13日淞沪会战爆发,日军出动了大批飞机对上海周边城市进行轰炸,杭州笕桥的中央航校及机场是其主要目标。当日国民政府航空委员会下达了空军作战第一号令,将主力紧急调往华东,并要求各作战部队于14日黄昏前秘密到达准备出击的位置。

当时由高志航任大队长的空军第四大队,从河南周家口转驻杭州笕桥中央航校基地。8月14日下午3时30分左右,正当第四大队陆续抵达笕桥之时,机场发出警报,有9架从台湾起飞的日军九六式重型轰炸机,已抵杭州上空,准备轰炸笕桥机场。高志航当即命令第四大队战机不要落地,已落地的立即起飞,升空迎敌。

因受台风影响,当时杭州笕桥上空云层很厚,能见度很低。而日军轰炸机根本没将中国空军放在眼里,不仅没有战斗机护航,还狂妄地疏散队形各自搜索轰炸目标,解除了空中交叉火力掩护,这给我军战机对其各个击破提供了机会。

日机在500米空中对笕桥机场投弹,炸中了一些已搬空的仓库和油罐车就准备返程。我军战机爬升至4000米高空后未发现敌机,于是穿云而下。高志航首先发现一架涂有迷彩的日军轰炸机,在第二十一中队中队长谭文的协助下,占据有利位置咬住敌机后,用机枪击中其右翼上的主油箱,日机立刻起火坠地爆炸。

之后,中队长李桂丹、分队长郑少愚、队员柳哲生、队员王文骅等单独或相互配合,也先后击中多架敌机。不久高志航又击落一架日机,后来得知此机为日本木更津航空队队长的带队长机。日机做梦也没料到中国空军会如此厉害,纷纷落荒而逃。

这场不到30分钟的空战,中国空军当场击落日机3架,在杭州半山、海宁钱塘江口等地均发现了日机残骸,另有一架日机重伤,在飞回台湾松山机场时触地损毁。而中国空军在空战中无一伤亡,战果为4∶0,也有说法是6∶0,这就是我空军“八一四”第一场空中大捷。

杭州市民当时目睹了这场惊心动魄的空战,都为我空中健儿击落侵略者而欢呼雀跃,高志航、李桂丹、乐以琴等成了家喻户晓的空军英雄。国民政府还将8月14日定为空军节,世界各大媒体也纷纷报道了此次战况,大大增强了中华儿女抗击日寇的信心。

一座英雄而悲壮的大桥

湖滨抗战纪念塔南边数公里处的钱塘江大桥,不仅是我国第一座自行设计建造的公路铁路双层大桥,也是首座为阻止侵略者,刚建成即自毁的跨江大桥。

1934年11月11日,就在杭州湖滨公园陆军第八十八师淞沪战役阵亡将士纪念塔举行奠基仪式的前一周,钱塘江边的闸口,举行了钱塘江大桥的奠基典礼。

此前,要在潮水汹涌、沉沙厚积的钱塘江上建桥,一直以来被认为是不可能完成的任务。当时抗战烽火已起,必须尽早贯通沪杭甬铁路全线,浙江省建设厅厅长曾养甫找到时任北洋大学校长的桥梁专家茅以升,一致决定迎难而上,建造钱塘江大桥。曾养甫对茅以升说:“大桥造不好,你就跳钱塘江,我跟着你跳!”

茅以升采用当时十分先进的公路铁路双层联合大桥方案,桥址选在江面最窄的闸口开始建桥。参与造桥的工程师和技工,基本上为国内土木系院校所培养。他们克服了在流沙层打桩、在激流中固定沉箱等重重困难,甚至顶着日军飞机的轰炸,同心协力,日夜苦战,硬是在1937年9月26日将大桥建成,当日清晨4时,第一列火车开过钱塘江大桥,公路也于11月17日通车。

此时淞沪会战早已爆发,不远处的战场上炮火连天。就在大桥通车的前一天,军方找到茅以升,因战事紧急,为防大桥被敌所用,奉令要炸毁该桥。后经协商决定,等杭州方面完成撤退后再炸桥,但必须先将炸药放于桥墩。

于是就出现了古今中外桥梁史上绝无仅有的一幕,在大桥开通的第一天,桥墩上已放好了炸药,此后每天有无数行人在炸药上方走过,数千辆汽车和数列火车在炸药上方驶过。至12月23日下午5时,日军即将攻入杭城之际,开通仅89天的钱塘江大桥被轰然炸毁。

为此茅以升在悲愤中写下了“陡地风云突变色,炸桥挥泪断通途。‘五行缺火’真来火,不复原桥不丈夫”的诗句,其中“五行缺火”是指“钱塘江桥”四个字的偏旁有“金、土、水、木”,唯独没“火”,恐怕难逃此劫,而茅以升却始终抱着“抗战必胜,此桥必复”的信念。

沦陷期间,日军为扩大侵略,曾在钱塘江大桥被炸的残体上,短暂地修建过临时桥,但被抗日游击队在1944年3月和1945年2月各炸毁一次,此后再也无力修复。直至抗战胜利后,茅以升实现诺言,重新修复了这座饱经战火洗礼的大桥。

如今钱塘江两岸已先后架起多座大桥,而最早建造的这座近九十高龄的大桥,依然跨江而立。这座英雄而悲壮的大桥,是苦难和屈辱的历史见证者,也是中华民族抗击侵略、奋发自强的地标。

“全民抗战”的“杭州记忆”

孤山北麓山坡上有一组“海娃放羊”群雕,由一位立于岩石之上,左手叉腰,右手握红缨枪,眼神警惕望向远方的儿童团团长海娃,以及沿山坡错落分布的羊群组成,形态逼真,很多杭州人小时候都曾骑在这些羊背上拍过照。雕塑采用水泥材质,表面刷白,与西湖山水的自然色调形成“刚柔并济”的视觉张力。

这组1967年创作的雕塑源自一部1954年拍摄的电影——《鸡毛信》,塑造了抗战时期儿童团长海娃为八路军送情报(鸡毛信)的故事。影片中“将鸡毛信藏于羊尾”的经典情节,成为群雕的核心叙事元素,以机智勇敢的儿童团形象彰显着顽强的抗战精神。

《鸡毛信》是新中国成立后第一部反映中国少年儿童在抗战时期对敌斗争的儿童电影,也是中国第一部获国际大奖的儿童影片。该影片融合了多位少年抗战英雄的故事,如王二小、张嘎等,体现了“全民抗战”的集体记忆。

“全民抗战”在杭州沦陷期间到处都有体现,不愿做亡国奴的杭州人民,运用各种方式抗击侵略者与汉奸。

1939年1月22日,伪市长何瓒在积善坊巷8号寓所内,被地下抗日行动组击毙。1944年2月7日,另一任伪市长谭书奎在湖滨西湖饭店门口,也被抗日武装人员当场击毙。

1939年某一天,入侵华丰造纸厂的日军,正为庆祝开工一周年饮酒狂欢时,4名工人将定时炸弹放置在动力车间的机器内。下午4时,“轰”的一声,主要机器全部炸毁。三友实业社(杭一棉前身)、裕丰纱厂的工人们,也相继把厂里的电器间和仓库炸毁,使生产遭到了严重的破坏。邮电工人对分散在江干、净慈、老东岳等地的日军往来电报,故意拖延发送时间,以牵制日军的军事行动。

1941年,中共江苏省委和上海地下党派曹世军、胡天民等党员潜入杭城,建立党的据点,并利用社会关系打入汪伪浙江省警务处及日寇杭州特务机关任职,把党的活动扩展到交通、铁路、商业、工业、银行等部门,打通上海党组织与浙东抗日根据地的联系,建立交通站和宣传教育、组织领导市民群众巧妙地与日寇进行各种斗争。1943年初,中共苏南区委指派罗希明为浙西特派员,进入杭城,负责对汪伪自卫团的策反工作及在市区进步青年中发展党员,开展抗日行动。

1943年5月,中共浙东区委指派柯里等党员到杭州建立中共杭州临时工作委员会。他们在交通运输尤其是铁路部门的工人中传播新四军抗日消息,宣传党的抗日主张,启发工人的思想觉悟,广交朋友,用各种形式抗击侵略者。杭州地下党的活动有力地配合了正面战场的抗日斗争。