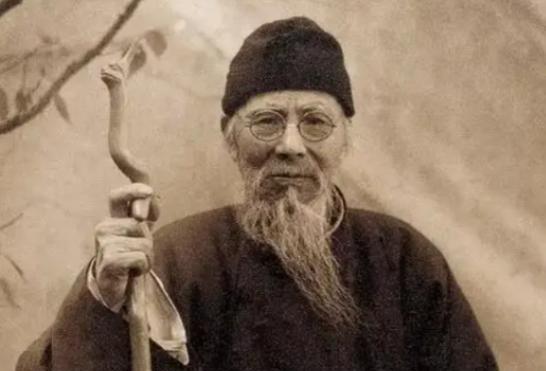

1936年,74岁齐白石携带三个美女,住进了四川省大军阀的家中,然而,齐白石乘人之危,偷偷与大军阀最美的小妾做了苟且之事。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1936年春,齐白石已经七十四岁,脸上的皱纹像他笔下那些老树枝一样,层层叠叠,布满了岁月的痕迹,可他手里的笔依旧稳,一只虾、一颗桃、一棵竹,落在宣纸上,就像活的一样,那一年,他决定去趟四川,拜访一位素未谋面的朋友——王缵绪。 这趟旅程并不轻松,先是从北京出发,坐火车到汉口,再从那里坐轮船顺江而上,一路颠簸,直到抵达重庆,王缵绪早已派人迎接,安排妥当,接着又转去成都,齐白石带着妻子胡宝珠和弟子们,一行人住进王家大宅,王缵绪是个讲究人,地位显赫,四川军政一把手,同时又是个书画迷,家中藏品堆满书房,对齐白石的画爱得不行。 两人早在几年前就通过书信联系上了,王缵绪向齐白石求过画、刻过印,礼品没少送,信写得也极其客气,虽然从未见面,却已经称兄道弟,颇有些惺惺相惜的味道,这次终于见了面,王缵绪自然是盛情款待,吃的是细致川菜,住的是带园林的宅子,赏画、谈艺,一应俱全。 齐白石到了成都,生活节奏改变不少,每天清晨散步,白天画画,傍晚偶尔参加宴席,王缵绪十分重视这位画家朋友,还特地安排一位叫淑华的年轻女子在身边照料起居,她负责研墨、整理画案,也帮忙端茶送水,做得细致妥帖,齐白石作画时,她站在一旁动作轻柔,几乎没有声响。 这段时间,求画的人络绎不绝,齐白石的画价在北京早已不便宜,润格写得清清楚楚,从不讲人情,到了成都也一样,有人拿着金条、布匹来换画,他不看来人身份,只看画纸上题什么、画什么,再按章收费,王缵绪对此并不介意,反而欣赏这份耿直。 但这趟四川之行,并没有像想象中那样风平浪静,齐白石年纪虽大,精力却不差,喝酒也不怕,王缵绪常设宴款待,宾客众多,觥筹交错之间,齐白石也会喝上几杯,他酒量不高,脸红得快,有时候喝猛了,说话也多了些,一次宴后,他独自回房,夜色迷离,宅子里小径弯弯,花木扶疏,灯光昏黄。 那晚之后,王家的气氛变得微妙,原本热情款待的态度开始收敛,对齐白石的安排也不像初来时那般细致,胡宝珠情绪起伏,一些原本负责照料的小事,也悄然换了人,淑华突然离开,收拾行李走得干脆,没有留下只言片语,齐白石送她一幅画,画的是虾,纸墨未干便卷起递给她,她接过便离开,没再回头。 不久,成都城里开始流传一些风言风语,有人说齐白石在王家失了分寸,也有人说王缵绪心胸狭窄,容不下朋友的“风流”,事情真相没人能说得清,但有一点不假——两人之间那份原本热络的交情,逐渐冷了下来。 原本谈好这次四川之行的润笔费用是三千银元,临走时王缵绪只给了四百,齐白石收下,也没多说,王缵绪脸上带着冷色,语气也不如从前客气,齐白石面无表情,拎着包裹离开王宅,登上北上的列车,那一刻,春风吹得树影摇动,铁轨在身后拉出长长的回响。 回到北京后,齐白石重新投入创作,他没有在公开场合提起这次四川之行,也在自己的游记手稿中避开了“王缵绪”这个名字,那段日子仿佛被他藏进了某个画不出的角落,再有人提起,他只是轻轻一笑,笑意里并没有多少温度。 齐白石的画风在此后几年里有了新的变化,虾蟹笔触更重,草虫线条更硬,墨色浓淡之间,带着些许冷意,他的名声也随之水涨船高,画价翻了几番,弟子遍布全国,作品在国内外拍卖场上屡创新高,1955年,他被授予“人民艺术家”称号,次年又获国际和平奖金,直到1957年去世,画案旁始终堆满了未干的作品。 而王缵绪,继续他的军政生涯,抗战爆发后,他率部抗敌,战功不小,1949年政局巨变,他在成都起义,被安置到北京,后又南返,1960年病逝于成都,终年七十五岁,有关他和齐白石的交往,只在一些书信残页和画作题款中留下零星痕迹。 信息来源:齐白石《山水十二条屏》拍卖纪录