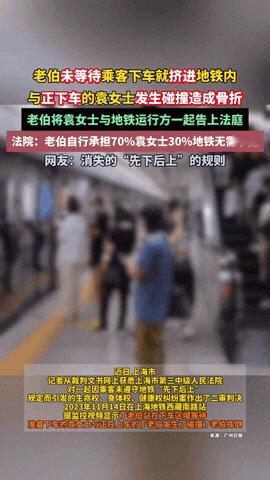

“没有规矩,不成方圆!”2023年11月14日上海,一老大爷乘坐地铁,上车时还没等其他乘客下车,大爷就硬挤着要上,导致与一名下车的女乘客相撞,大爷摔倒导致十级伤残。事后大爷认为女子没有礼让他导致受伤,将女乘客和地铁运营方告上法院,索赔28.4万。法院判了! 当天上午11时许,年近七旬的丁大爷与家人在上海地铁8号线某站台候车,他并未站在站台划定的上车区域,反而停在了下车通道旁——这个看似微小的选择,为后续的碰撞埋下了隐患。 列车进站后,站台广播反复提醒“先下后上,注意安全”,车门打开后,吴女士随下车人流有序走出。 可丁大爷却急于上车,在人流未疏散完毕时强行挤向车门,两人猝不及防相撞,丁大爷重重摔倒,右股骨粗隆间骨折,经鉴定为十级伤残。 事故发生后,三方的说法截然不同。丁大爷及家属认为,吴女士下车时“未留意周围”,地铁运营方“未疏导好人流”,二者共同导致事故,因此索赔28.4万元; 吴女士则觉得委屈,称自己“正常下车,无任何违规”,责任全在丁大爷“不按规矩硬挤”; 地铁运营方也拿出证据反驳:站台有清晰的上下车标识,列车到站前有广播提醒,事故后工作人员第一时间救助,已尽到安全保障义务。三方各执一词,争议的核心很快聚焦在“谁该为规则的破坏买单”。 要理清责任,首先得看“规则是否被遵守”。法院审理时查明,《上海市轨道交通乘客守则》明确规定“乘客应在安全线内排队,遵循先下后上原则,严禁强行上下车”。 事发站台的地面上,金属油漆标识清晰划分了上下车区域,这些都是丁大爷作为乘客理应知晓的基本规则。 但监控显示,丁大爷不仅站错区域,还在下车人流未散时强行上车,直接与下车的吴女士形成“对冲”。 这一行为,是事故发生的主要原因。从法律层面看,违反规则者需为自身行为承担主要责任,这也是法院判定丁大爷自担70%责任的核心依据。 不过,法院也没有忽视吴女士的轻微疏忽。通过监控回放发现,吴女士下车时虽未违规,但因专注于脚下台阶,未能充分观察周围人流状况,对即将发生的碰撞缺乏预判。 这种“观察不足”虽不是事故主因,却在一定程度上增加了碰撞的概率。因此,法院综合考量后,判定吴女士承担30%的责任,需赔偿丁大爷约8.5万元。 这个判决既没有因丁大爷受伤而忽视其违规行为,也没有因吴女士“正常下车”而完全免除其谨慎义务,体现了法律的公平与严谨。 这场纠纷的意义,早已超出个案本身。它像一面镜子,照出公共生活中“规则意识”的重要性——丁大爷因忽视“先下后上”规则,不仅自己受伤,还要承担大部分费用; 吴女士因轻微的观察疏忽,也要付出赔偿代价。而判决结果传递的信号更明确:在公共空间中,没有“身份特殊”的例外,无论是老人还是年轻人,都需遵守规则; 同时,每个人也需尽到自身的谨慎义务,才能共同维护公共秩序的安全与顺畅。 如今,上海地铁的站台上,“先下后上”的标识依然清晰,广播提醒依旧循环。这场28.4万的索赔案,最终以“规则胜诉”告终,它也在提醒每一位乘客。 公共交通的安全,从来不是某一方的责任,而是需要每个人敬畏规则、遵守秩序。只有当“先下后上”不再是口号,而是融入每一次乘车行为中,类似的意外才能真正避免。 信息来源:河南经济报——2025-08-27《上海地铁一老伯未遵循“先下后上”规则抢上车被撞成十级伤残!法院:老伯自担7成责任》

评论列表