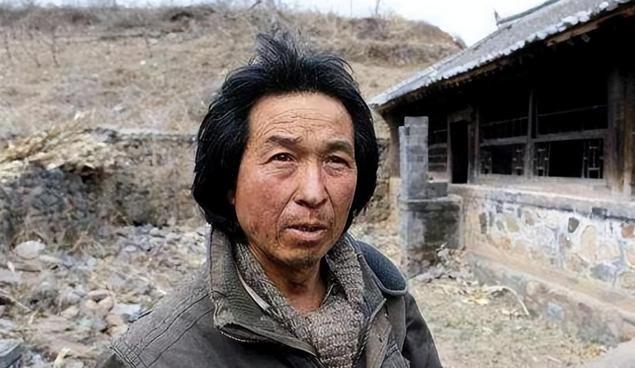

2000年,北大教授毅然辞职,带着校花妻子隐居山野,11年花光350万积蓄,不料七岁儿子的一句话,让他悔不当初... 2000年,北京大学讲师王青松做出一个震惊世人的决定。 他辞去教职,携妻子张梅和全部积蓄350万元,试图构建一座与现代文明隔绝的“桃花源”。 十一载山居岁月,花光350万积蓄,却因儿子七岁时的一句无心之问,最终懊悔? 然而,这对夫妻的选择并非一时冲动,而是经历了多年的挣扎与思量。 王青松出身河南洛阳农村,凭借过人天资与刻苦努力,以洛阳市文科状元的身份考入北京大学。 在北大期间,他展现出了非凡的记忆力。 能够一天背诵500个电话号码,对古籍经典更是过目不忘。 本科毕业后,他继续攻读法律系研究生,最终留校任教,实现了从农村娃到最高学府教师的跨越。 王青松在北大期间正值中国气功热潮兴起,他凭借自幼在白马寺习武的底子和对国学的研究,开设了气功养生课程。 课程异常火爆,每人收费10元,场场爆满,为他积累了可观财富和巨大名声。 正是在这门课上,他结识了比自己小12岁的北京外国语学院毕业生张梅。 两人因共同兴趣相知相恋,最终结为连理,成为校园里令人羡慕的才子佳人。 然而好景不长,随着气功热潮消退,王青松的养生课逐渐门庭冷落。 随后王青松两次考博均因非学术因素落选,妻子在职称晋升中也屡屡受挫。 这一系列加速运转的社会节奏、复杂的人际关系,逐渐消磨着他们对都市生活的眷恋。 两人开始向往一种回归本真、自给自足的存在方式。 最终,两人在2000年毅然辞职。 王青松夫妇用20万元租金承包了北京与河北交界处的2500亩荒山,租期50年,开始了与世隔绝的隐居生活。 他们拒绝使用电力与通讯设备,不通电,不用网络,没有暖气,过着近乎原始的农耕生活。 在这片自封的“世外桃源”中,夫妻俩开垦了40亩耕地,种植玉米、高粱、小米和各种蔬菜水果,养殖猪、牛、骡子和数百只黑山羊。 他们坚持不使用化肥农药,用动物粪便施肥,用皂荚和草木灰代替洗涤剂,甚至用盐水替代牙膏。 王青松还立下严格规矩,“不允许车辆进山,工人下班后必须离开,外人不得进入他们的生活区域。” 就连张梅的母亲前来探望,也只能住在离他们住处几十米远的地方。 而张梅在隐居期间只出过两次山,一次是办理身份证,一次是存折挂失。 2004年,张梅怀孕了。 但是为保持环境的纯粹性,他们拒绝去医院产检,由王青松依照古籍记载亲手接生。 孩子出生后,取名王小宇,夫妻俩希望他像天地一样自由成长。 小宇在山中长大,三岁开始放羊,给每只羊都起了名字,自称“山羊司令”。 平日里,他识读的是父母手抄的经典,没有玩具,没有玩过电子游戏。 父母上午教他语文、数学和英语,下午则放任他在山野间奔跑。 他从未接种过疫苗,却如山间的羊群一样耐寒耐热,自然生长。 父母上午教他语文、数学和英语,下午则放任他在山野间奔跑。 他从未接种过疫苗,却如山间的羊群一样耐寒耐热,自然生长。 然而隐逸的乌托邦,终究难以隔绝世界的声响。 隐居生活每年需耗费25-30万元资金,主要用于修建水坝、雇佣工人等开支。 11年间,夫妻俩花光了全部350万元积蓄。 他们原本认为自己的有机农产品能高价出售,但因缺乏知名度和销售渠道,无法变现。 更关键的是孩子的教育问题。 当小宇七岁时,山里来了一位记者。 孩子第一次看到相机,好奇地把玩着这个从未见过的物品,眼中充满惊奇。 他问父亲:“外面的世界是什么样的?” 正是这句话深深触动了王青松夫妇。 他们可以为孩子隔绝污染,却无权替他拒绝整个时代。 与此同时,经济现实也逐渐迫近。 每年雇佣劳力需支出二十余万元,十一年间350万积蓄几乎耗尽。 在理想与责任之间,他们最终选择回归社会。 2011年,王青松联系了北大同学、知名记者唐师曾,宣布准备重返社会。 唐师曾前往探访时,几乎认不出眼前这个蓬头垢面、衣衫褴褛的老农就是当年西装革履的北大讲师。 经过唐师曾的报道,王青松一家引起了公众关注。 北大附小最初同意接收小宇入学。 王青松也配备了手机,开始通过校友录与20多年前的同学联系,计划推广自己的有机农产品,并撰写《新桃花源》一书。 然而回归之路并不顺畅。 由于长期与世隔绝,小宇虽能背诵古文,却难以适应学校教学节奏,因不谙现代礼仪和规则而遭到排斥。 王青松尝试自编教材辅助教学,却被校方劝退。 夫妻二人试图推广有机农产品,也因不通商业规则而举步维艰。 如今,一家人的行踪再次从公众视野中淡去。 有人说他们重返深山,也有人传言小宇最终考入了北京大学法律系。 这或许是当代所有理想主义者共同的生命轨迹。 主要信源:(中国新闻网——“北大教师夫妇遁入深山十几年 寻心中桃花源(图)”)