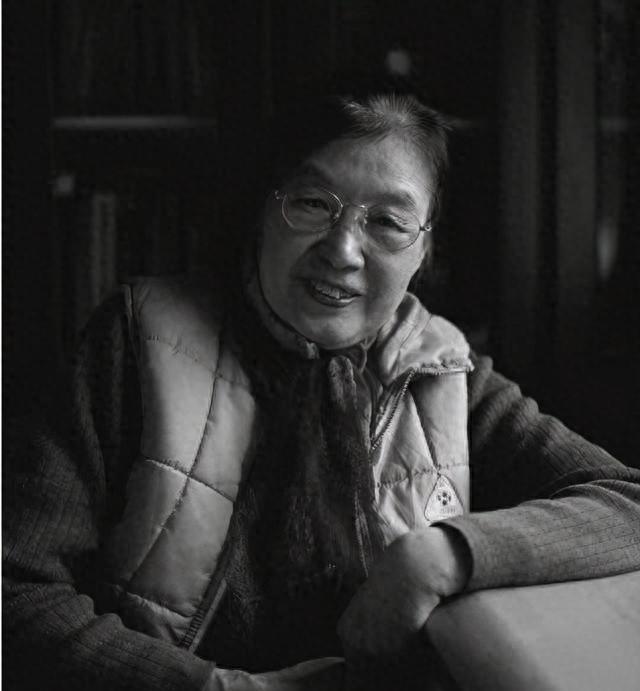

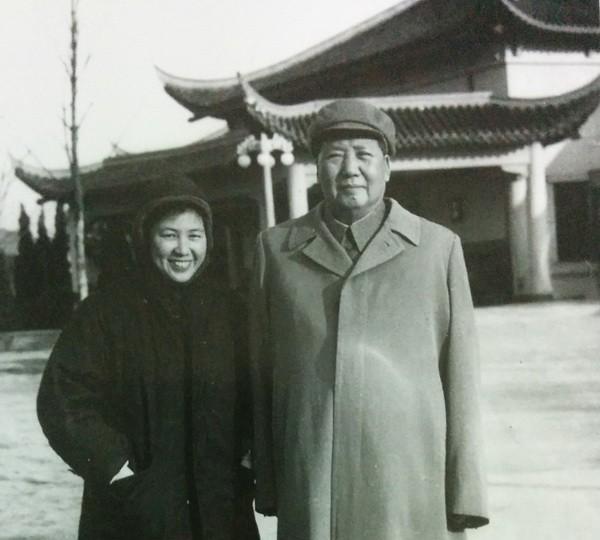

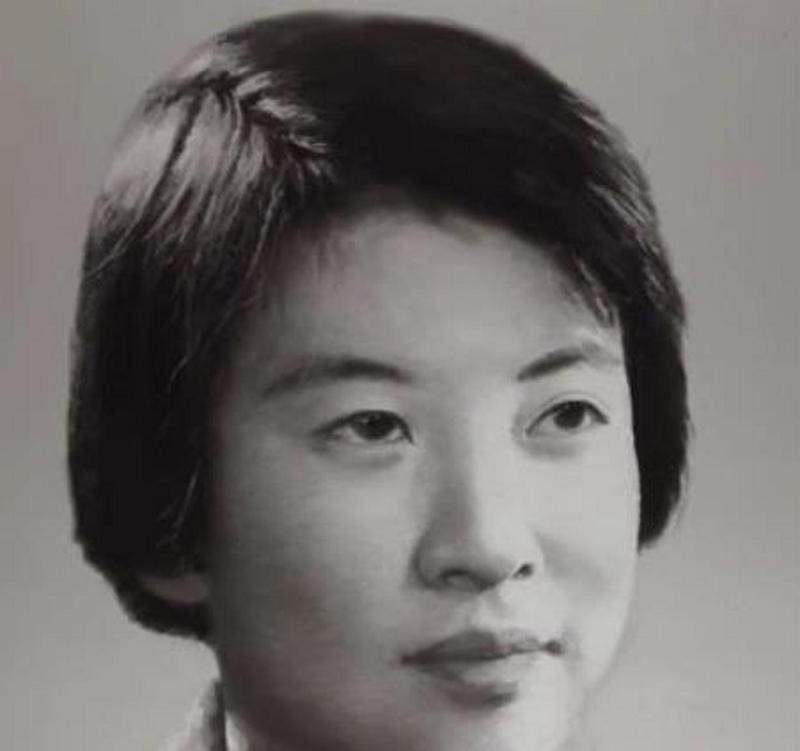

她38岁担任北京市委书记,当了3年后被撤职,晚年享受什么待遇? 1973年8月,北京北长街的晚风有些闷热,38岁的谢静宜站在市委招待所窗前,心里却掠过一丝凉意——任命文件刚刚送到,她成了当时全国最年轻的地级市委书记之一。对于出身普通的河南姑娘而言,这一步的跨度堪称惊人,可时间往前拨二十年,所有线索都能串到一起。 1952年秋,年仅17岁的谢静宜参军来到中央办公厅机要局。那是一间堆满密码机和电报纸的狭长房间,熬夜是常态。刚报到那晚,她悄悄在日记里写道:“进了这里,就像进了保险库,什么都要守口如瓶。”也正因这种谨慎,她很快被领导看中。1953年冬,在一次内部联欢会上,周总理记住了这个沉默寡言的小姑娘;几个月后,她又在中南海的合唱排练里与毛主席短暂交谈。“小谢,多唱歌对肺活量好。”毛主席随口一句玩笑,却让她的名字留在了领袖的记忆里。 1956年,她光荣入党;1959年,毛主席身边缺一位机要秘书,机要局把曾经受专业培训的谢静宜推了上去。十九岁的密码员变成了国家最高领导人的贴身工作人员,工作节奏瞬间加倍。有人开玩笑说她“一天只睡四个小时还精神抖擞”,但所有人都明白,这份近乎苛刻的勤勉,是秘而不宣的政治保险。 1962年春,武汉东湖宾馆。毛主席在湖边踱步后突然转身:“小谢,你几年没回家了?抽空去看看父母吧。”谢静宜有些局促地回答:“主席放心,我马上动身。”临行前,护士长吴旭君塞给她一个布包,里面除了十几个黑面馒头,还有两百元稿费。今天看数字似乎不大,当时却相当于普通职工一年收入。谢静宜一度以为自己拿错了,吴旭君只淡淡回了三个字:“主席交代。”这一幕在她后来的回忆录里被反复提及。 时间推到1966年,“文革”骤起。清华、北大纷纷停课闹事,中央点名谢静宜前去“临时坐镇”。凭借秘书记忆里的那套行政流程和毛主席对知识分子的态度,她几次将局面从失控边缘拉回。然而,政治风向难以预测。1970年,她进入北京市委班子;1973年正式迈上书记位置。外界议论沸沸扬扬,“毛主席秘书火箭升官”的标签随处可见。毛主席见到她,语气沉了几分:“记住,别让人牵着鼻子走。”谢静宜躬身答:“一定谨慎。” 真正的急转弯发生在1976年10月6日。当天清晨,中央警卫团奉命行动,四人帮被一举隔离审查。次日,相关名单陆续下达到各单位。谢静宜的名字赫然在列:隔离审查、停职检查。她先被带到中央纪委专用招待所,后被转往北郊农场,“审查组”只有一句统一口径:查清与四人帮的具体关系。谢静宜没有抵赖,所有书面材料全部自己执笔,句末一律用红笔签名。调查持续半年多,最终认定她在文化教育口线跟随错误路线,属于“严重错误同志”,但情节不构成犯罪。1977年春,文件下达:撤销全部党内外职务,开除党籍,送地方劳动。 对许多人来说,这个结果等同于政治生涯终结。谢静宜被分到河北一个偏僻林场,开始拉树苗、翻冻土。她肺部旧疾在那一年反复发作,工作安排被迫调整为看管仓库。林场工友记得她喜欢坐在煤炉边翻旧报纸,偶尔抄几行字,谁靠近就合上本子。在那里,谢静宜第一次不再是“机要秘书”“谢书记”,只是编号1824号职工。 1980年代中后期,改革开放的春风带来政策松动。谢静宜心脏问题愈发严重,医师建议返京手术。1989年,她写信给邓颖超求助。信件言辞恳切,没有自怜,只是说明病情与经济窘迫。邓颖超批示“可酌情照顾”,不久北京市委组织部发文:恢复副局级离休待遇,按离休干部标准发放生活费,每月395元,并配给一套两居室宿舍。此后,谢静宜再未进入公众视野。 1993年到1999年间,她陆续整理完成《毛主席身边工作琐忆》《跟随主席的日子》等十余万字手稿。写书所得版税并不高,却被她看作精神赎买。研究者发现,她在书中几乎不谈个人得失,对“文革”冲击则以“待业”“沉思”一笔带过,只在扉页写了一句话:“对不起那些被我误解和冲撞的先生们。”某种程度上,这也算自我反省的最好注脚。 2009年前后,部分影视剧组筹拍毛主席晚年故事,常有人登门取材。谢静宜只提三个条件:不录视频、不拍正面照、不收报酬。与她交谈过的导演回忆,“老太太记忆力惊人,哪年哪月主席看了哪本书,都能倒背如流。”说到兴奋处,她会突然停下,补上一句:“这些年我没给国家添乱,组织对我够好了。” 2015年冬,谢静宜病逝于北京友谊医院,享年80岁。遗体告别仪式极为简朴,没有哀乐,也无花圈致辞,符合普通离休干部规格。唯一不同的是,中央办公厅机要局送来一行挽联:“忠于职守,谨慎如初。”或许,这八个字既概括了她最辉煌的十八年,也概括了此后跌宕起伏的人生。