“我(19)90年的时候,理发,一个月做做四五千。”后来,我自己造了房子,一楼盖到三楼。拆迁政府给分了三套,我还买了一套商品房,138个平方,到现在有15年多了。三墩往事第五篇,“三毛理发店”店主王增荣讲述他学艺、守店的人生故事。(原文有删减)

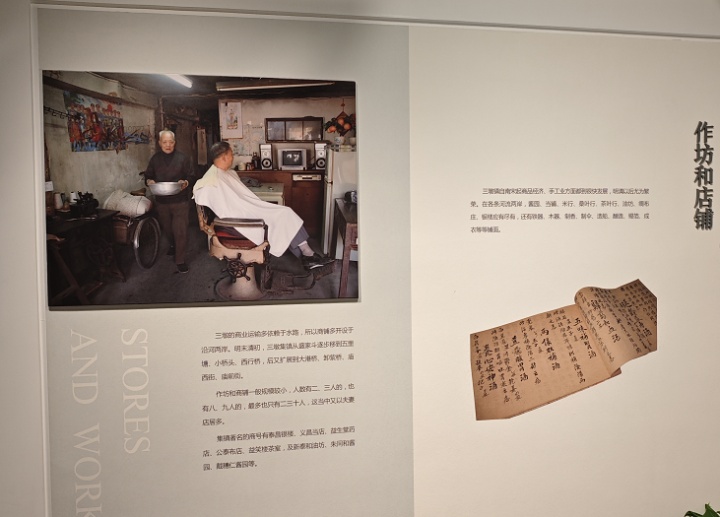

口述人,王荣德,“三毛理发店”店主,70岁。

王荣德在自己的理发店里戴骏摄

男阿太、女阿太的传说

我们老家,听说100多年之前是山西的,就是山西王家,祖宗那时候做国家的大官,现在说起来是中央级别的,后来满门抄斩了,有一部分人逃出来,逃到南阳坝西行桥这里,就住下来,一直踲到现在。

这个地方,我们叫“王家塘”。我们小时候就住在那里,有一条河的。

最早西行桥是片荒地,一家人家也没有的。那时候我们家族有两个阿太,一个男阿太,一个女阿太。算起来要七八代以前,至少离现在有100多年了。30年算一代好了,你100多年不是要五代了。估计是七八代人之前。

我们小时候,听我们爷爷、奶奶这样说:男阿太到北方去做米生意了,女阿太一个人搭了个草棚,在家做灯笼,那种布罩罩的灯笼,用来照路的。过了大概七八年,男阿太回来了,从运河那边过来,装了大批的米。

船停在祥符桥,他自己走到三墩,来探探这个老太太有没变心。男阿太回来一看,女阿太在家里糊灯笼,就说“老奶奶,我好几天没吃的,你能不能给我一点吃吃”,女阿太说,“我也没得吃。我就是个糊灯笼的,我男的出去了七八年没回来,真没得吃,你要吃就吃这个豆腐渣好了”。于是(男阿太)吃了一点。

第二天(男阿太)就把米装回来,运到我们西行桥。以前西行桥下的河很小的,他回来后就挖大了,石塘砌好,土层砌出来,整一条街从会馆那里,一直到西面河边上为止。这一条房子造过去,全部开米店,生意做得很大。

还有一个传说,刘伯温到我们那里来破风水,本来粮仓那边的(西行)中学,河墩上面,说它出现了一颗龙珠,就造了两个油车,实木的,装个龙头,在龙头上打油,这样龙就给打死了。以前三墩小学边上有一条石板路,后来给他们挖得一块一块的,把它翻过来,铺了一条路,相当于一条龙脉,翻转来,给踩死了,龙头上再打油,一条龙就彻底死掉了。

祖辈父辈的命运

我们祖宗传了几代人。开头都没什么人的,我们这一辈发展很快,像我们有六七百人,有的人家没有人了,最后断掉了。有几个女儿嫁出去的。

算起来,我们西行桥当地的还有6户人家,是上一辈6户,我们这一辈不好算了。另外一家是8户,还有一家4户,还有一家2户,还有一家也是4户。分了好多人家。我们王家(西行桥这一支),全部来吃饭,要7桌人,圆桌7桌,就是70多个人。有几户人家已经不在我们这里了,(住)在三墩镇上。有几家在上海。现在都不来往了,以前文化大革命的时候都还来往,我们到上海他们家里也去过。

三墩以前叫“小上海”,生意相当好了,河里面船都停满的,我们这辈人都看到过,那时候没什么吃的,过年卖甘蔗的,卖萝卜的,卖大白菜的,就是卖这种东西,一个是桐乡,还有一个是德清那里,从北边上来卖货的顶多了。

我爷爷是五十几岁就死掉了,还没解放呢,那时候苦,没得吃。我奶奶是活到(19)76年,80多岁。我爸爸死了4年了,94岁时没有了。

我爸爸以前在三墩酒厂做篾匠,就是打这种篮、筐、棚盖。后来做到60岁退休。

酒厂就是金穗公寓那个地方,那片地过来,一直到区委、河边上,土话叫“穗仁里”,是做酱园、老酒的,以前这个老板是戴穗仁。区委里面的房子是朱泰和的,我18岁体检到里面去,睡地铺,实木地板很红的,油漆漆得很好,这个房子后来区政府拆掉了。

以前三墩酒厂出的酒有竹叶青、五加皮,有五六种酒。我们要买酒就到厂里去买。50斤一甏的酒,买一甏,都是50多度。我们那时候去买的话便宜,只要大概5毛多钱一斤。那里学徒工工资一个月18块,我爸爸做是54块。那时候我学理发一毛五一个头。

我爸爸从13岁就在酒厂里学的,本来是在穗仁里那里做学徒。刚好日本佬打进来了。老一辈说,日本人来了以后,西行桥住了好多日本人,王家在那就不踲了,那个时候都搬到三墩街上来了。

我爸爸在上海大世界那个地方,陪一个妹妹,就是我小恩娘,飞机扔炸弹,在大世界门口炸了很大一个坑。我爸爸看到飞机来了,背着我恩娘逃,跑了100米开外,一个炸弹扔下来爆炸了,我恩娘背在他背上,一块大弹片切在她屁股上,当时受伤了。我爸爸的哥哥在上海,在警察局的,就把她弄到医院里去抢救了。

我爸爸是招赘女婿,实际上是宁波人。在宁波什么地方我不知道,后来他跟着我爷爷他们,到杭州卖鱼桥河道里面,踲在那里做生意。

他有好几个弟兄,后来全部到上海了。现在一个在重庆,我爸爸在三墩这里,还有一个恩娘、一个大伯伯都在上海,他们都死掉了。

我大伯伯——我爸爸的大哥,是画被面上面龙啊凤啊(图案)的,技术相当好,后来在画画的时候脑溢血死的,50岁,那时候还是解放前。他生了个女儿,她在上海,现在也要80多岁了。

警察局里那个二伯生的也是女儿,他女儿也在上海。她比我大一转,属马的,我71(岁),她83岁。

我爸爸最小,活到94岁。我大恩娘,活到96(岁),我还有一个三伯伯活了97(岁)。都很大的。

烫个头比师父还好

我是(19)71年1月9号开始学理发的。那时候我们王家的一个长辈,我们叫阿太,他那时候当村长,叫我一定要学理发,我不想学,我阿太气死了,说这么好的工你不要学,田里(生产队集体劳动)不要来做了。

我第一个师父是我们村里人,他6组的,我3组的,他比我大10岁,前年死掉了,79岁死的,我当时69(岁),去挑了羹饭(三墩当地祭祀习俗)。

这个师父当我儿子一样的,手艺全部讲光为止。练剃刀,刮破面皮,难免的了。一个不小心就刮破了。现在不小心也会刮破,但是很少很少了。那时候手剪,“咯嘚咯嘚”,我们手势很好的,我剃一个平头,手剪剪剪,只要十几分钟就剪好。我现在家里还有两个(手剪),有一个手剪跟了我53年多了。

到了(19)81年,我叔叔他们跟我说,你剃头剃不出山的,你还是学个烫头,好挣一点钱。

我就又去杭州请了烫头师父,跟他学女的卷头发、烫头的技术。

余杭县有个记者,采访我以后,写好稿子送到临平电台。那时候家家户户门口有只有线广播,整个余杭县都广播我三毛理发店怎么样怎么样,请了个杭州师父。宣传以后,仓前(镇)的、鸬鸟(镇)的、黄湖(镇)的、瓶窑(镇)的,这批人出去玩总要拐到我这里来烫头的。

那时候我店里很忙,一天要烫十七八个头。我师父做得很辛苦,早上5点多开始做,要做到夜里1点多。顾客早上起早乘车出来,烫头烫好,回不去了,住在旅馆里,歇个晚上回去。车子没有了,三墩旅馆里两毛钱住一个晚上。

我师父做了6个月离开了。八几年烫头,我有100多、毛200块钱一个月好挣,有时候还有200多(块)、300多(块),到过年的时候,我一天最多的做到100多(块)。

有一种头叫“奔头”,发型飞起来,最好看。烫一个头4块钱,做得要死。后来做大波浪,用粗的一只筒,叫“大吹风”,里面有温度的,一开会叫,扇出来风,塑料的一个筒一个筒,把它筒进去,夹子夹牢,头发在里面烘干以后,吹出来,梳出来,就吹这个长波浪,要一浪一浪像麻花做出来的,蛮小的一个个就不好看了,弄好了一个头看起来很舒服、很漂亮,就是上海滩那种长波浪头一样的了。这个头最难吹,像我做做么总要三个小时,那时候三个小时便宜,吹个长波浪只要12块钱,我不想太辛苦,后来这个业务不高兴做了。

我师父后来去了马塍路杭州4509厂有个公家的理发店,有次我去看他,他说,“你今天来啦,帮我去做个头”我问“哪里”,他说“那个老太太,91岁一个京剧演员”。我说“要什么做法”,他说“做个波浪头”。她已经大吹风做好了,就是要把它吹出来。我做得很仔细的,吹了一个小时,吹好弄好,老太婆开心死,说“你个头比你师父吹得好嘞”。我师父说“我这个徒弟最好”。

一年做几十个满月头

满月头是这样的:

你要叫我剃个满月头,要到家里去剃的。有种地方是这样说的,要看时辰的,中午一般11点38分、或者48分、或者58分,开始剃。剃好弄好,就开始放炮仗。礼炮放好以后,抱了个小孩,把他衣服换好,换好以后,桌子上拿来大的满月圆子,就是糯米圆子,供起来。

好比做舅舅的,外公外婆,拿来各种金项链、小衣服把它供在桌子上,供好,理发理好,把它(头发)包牢,摆一下,然后就抱孩子跑出去,从西边出去,往东边回来。出去要过一个桥,或者过两个桥。他出去,开始放炮仗了。抱着孩子回来,抱的人,比方说舅舅抱,需要一个堂弟兄什么,他张雨伞,因为太阳照了,有光,不好的,张个雨伞可以遮光。

抱回来以后,供在那里的东西已经拿掉了,弄几个蜡烛,放在灶间菩萨边上,供在那里。用以前的畚箕,毛竹做的,放在灶窟里面。他爸爸把孩子用衣服包裹好,小孩子抱着在畚箕里放一下,然后大家抱起来,你啊抱,我啊抱,什么人都可以抱一抱,抱好了,就是说这个人跟猫狗一样很贱的好养活。有种地方不讲究的,剃好就抱一下,就好了。

2000年左右,有一个绍兴人,带着小孩,住在附近小区。他叫我去理发,到了以后,弄了个漆盘,东西供得很多。我把小孩子剃好,胎毛用个红红的小袋子装起来,再放一点茶叶。剃好头,他从外面跑回来以后,把小孩指甲剪下来,葱中间不是空的么,指甲就灌进长的葱里面,葱代表很聪明的意思。头发放在那里,我们这里土话叫“辟邪气”。他弄好以后,送给我们东西,有糖、有鸡蛋、有香烟、有毛巾,有糕点,就是酥糖什么的。还有一根两米长的带子,一根手指宽,用绍兴那种织出来的布做的,当裤带一样用的。我数了一下,有8样东西。

那时候剃这种满月头的次数蛮多的,我一年做几十个总有的。蒋村啊,祥符桥啊,附近一带都是我理发的,祥符桥当时算是有点远的,他们车子来接我的,在那里吃饭,吃好再送我回来。

我理过最大的一户人家,五代人,第一代老的阿太,我是从老的这个阿太开始理,然后爸爸、儿子、孙子、玄孙,我都理过满月头。阿太在玄孙生好的时候,身体还不错,就是走路走不来了,开心时呵呵笑笑。五世同堂的我碰到过的就是这一家。

变迁中的三毛理发店

我第一个理发店在会馆那个地方,从(19)79年开始做,做了18年不到一点,搬出来,在三墩小学边上马路南边,做了18年也不到,后来学校征用土地,要拆掉,我搬到西行路老区政府那个地方,边上有一个供销社的房子我租下来,又做了18年不到,后来又叫我搬迁,我搬到菜市场里面,做了7个月,菜市场老房子收回,又弄掉了,我再搬到老区政府边上那里,做到(2024年)10月27号,两年的样子。就是往庙前街这个方向,从里面移到口子上。

我(19)90年的时候,一个月做做四五千。我自己造了房子,一楼盖到三楼。拆迁政府给分了三套,我还买了一套商品房,138个平方,到现在有15年多了。

我们那里,跟我同年的这批人,他们叫我(把理发店)弄大来,开大了我不高兴开,不然早就开得很大了,用用够就好了。

精选留言和故事,送书

每个人的人生都像一本厚厚的书,生老病死,荣辱得失,进退行藏,喜怒哀乐。

过去走过的路,见过的人,经历的事,或许波澜壮阔,或许平淡似水,细细品咂,多少还有一点意思和味道。就像三墩往事系列的内容,一个小镇,一个个鲜活的人,一件件不大不小的往事,有心人集腋成裘,串珠成链,编成一部合辑,于是它有了不一样的意义。

读者从中感触、共情、回味、追忆。如果您也有想要记录分享的阅历趣事,请文章后评论留言,精彩留言和故事,我们将联系采访,并送上《三墩庙前街口述史》一本,数量有限,送完即止。

采访地点:三墩民俗陈列馆

采访时间:2024年8月21日14:04-15:30

被访谈人:王荣德(三毛)

采访人:戴骏朱宇清

整理人:戴骏朱宇清

校对人:朱嫣红