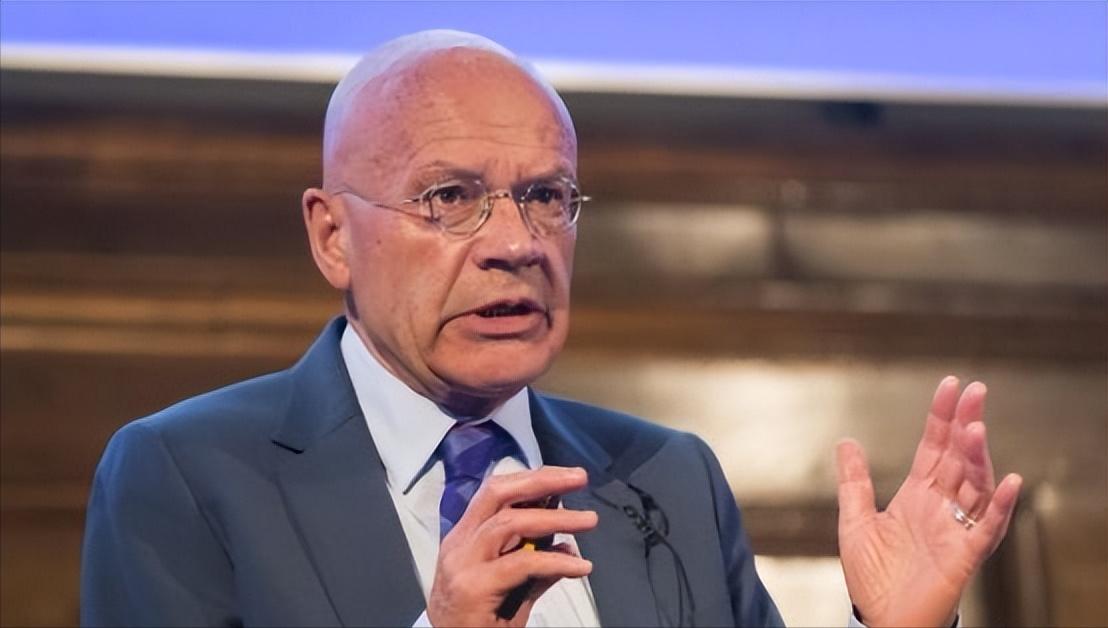

振聋发聩!英国教授马丁·雅克语出惊人:“中国崛起不可怕,可怕的是,他是一个伪装成国家的文明!”一席话警醒全球,道破了中西方本质的差异。[凝视] 英国学者马丁·雅克在其著作《大国雄心》中提出了一个引人深思的观点:中国更像是一个“文明型国家”而非传统意义上的民族国家,这个观点为我们理解中国提供了一个全新的视角。 什么是文明型国家?简单来说,就是以深厚的文化传统和文明底蕴作为国家凝聚力核心的国家形态。这与许多西方国家基于宗教、民族或制度认同建立的模式截然不同。 中国的这种特质体现在哪些方面?最明显的就是文化的连续性,从甲骨文到现代汉字,从孔子思想到当代价值观,这条文化脉络从未断裂,即使经历了无数次王朝更迭,中华文明的核心内容依然得以传承。 这种文化连续性在日常生活中随处可见,比如我们仍然过春节、清明节,仍然重视家庭团聚,仍然讲究尊老爱幼,这些传统习俗跨越了地域和方言的差异,成为所有中国人的共同记忆。 更有趣的是,中华文明展现出了惊人的包容性和融合能力,历史上,无论是佛教的传入,还是各民族的融合,都被这种文明所吸纳和转化,最终形成了“多元一体”的格局。 这种包容性在今天依然发挥着作用,中国的现代化道路没有简单复制任何一个国家的模式,而是结合自身文化特点,走出了独特的发展路径。 从治理方式来看,中国人更习惯于集体决策和长远规划,这可能与农耕文明强调合作、重视持续发展的传统有关,相比之下,一些西方国家更偏向个体权利和短期利益的平衡。 这种差异并无优劣之分,只是不同文明背景下形成的不同选择,正如马丁·雅克所观察到的,中国通过“一带一路”等倡议与世界分享发展经验,体现了“天下大同”的理念在新时代的实践。 当然,作为文明型国家也面临挑战,如何在全球化时代保持文化特色?如何让传统文化在现代社会中焕发新的活力?这些都需要不断探索和平衡。 有意思的是,这种文明特质也影响着中国人的思维方式,我们更习惯于从历史长河中寻找答案,更愿意相信“功夫不负有心人”的道理,更注重群体利益与个人发展的协调。 在国际交往中,这种文明底蕴同样发挥着作用,中国提出的人类命运共同体理念,实际上体现了“协和万邦”的古老智慧在当代的新表达。 这种文明型国家的特征,也解释了为什么中国能够在保持统一的同时容纳如此巨大的地域差异和文化多样性,从东北的冰雪到海南的椰林,从新疆的沙漠到江南的水乡,虽然自然环境和生活方式差异巨大,但文化认同始终是联系的纽带。 在日常交流中,我们也能感受到这种文明特质的影响,比如中国人见面常问“吃了吗”,这看似简单的问候背后,体现的是对他人生活状况的关心,这种关怀传统延续至今。 再比如,中国人普遍重视教育,认为“知识改变命运”,这种观念源于科举制度和“学而优则仕”的传统,至今仍深深影响着每个家庭的选择。 从节庆文化来看,春节期间的“回家过年”几乎成了所有中国人的共同行为,无论走到哪里,这种对“家”的眷恋和对团圆的向往始终不变。 这些看似平常的生活细节,实际上都是文明传承的具体体现,它们像一条无形的纽带,将14亿中国人联系在一起,形成了强大的文化认同感。 马丁·雅克的观点提醒我们,理解中国不能仅仅从政治制度或经济模式入手,更要从文明的角度去思考。这种文明型国家的特质,既是中国独特性的源泉,也是中国与世界交往的重要基础。 在全球化的今天,不同文明之间的对话和交流变得越来越重要,中国作为文明型国家的经验,或许能为世界提供一种新的思路:如何在保持自身文化特色的同时,与其他文明和谐共处。 你在生活中是否也感受到了这种深厚文化传统的影响?比如在做重要决定时,是否会考虑家庭和集体的意见?在面对困难时,是否会想起“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”这样的诗句?这种文明底蕴如何影响了你的价值观和行为选择?欢迎分享你的观察和思考。 信源: 中国网教育--英国教授看了《山海经》后语出惊人:中国崛起不可怕,可怕的是,他是一个伪装成国家的文明!