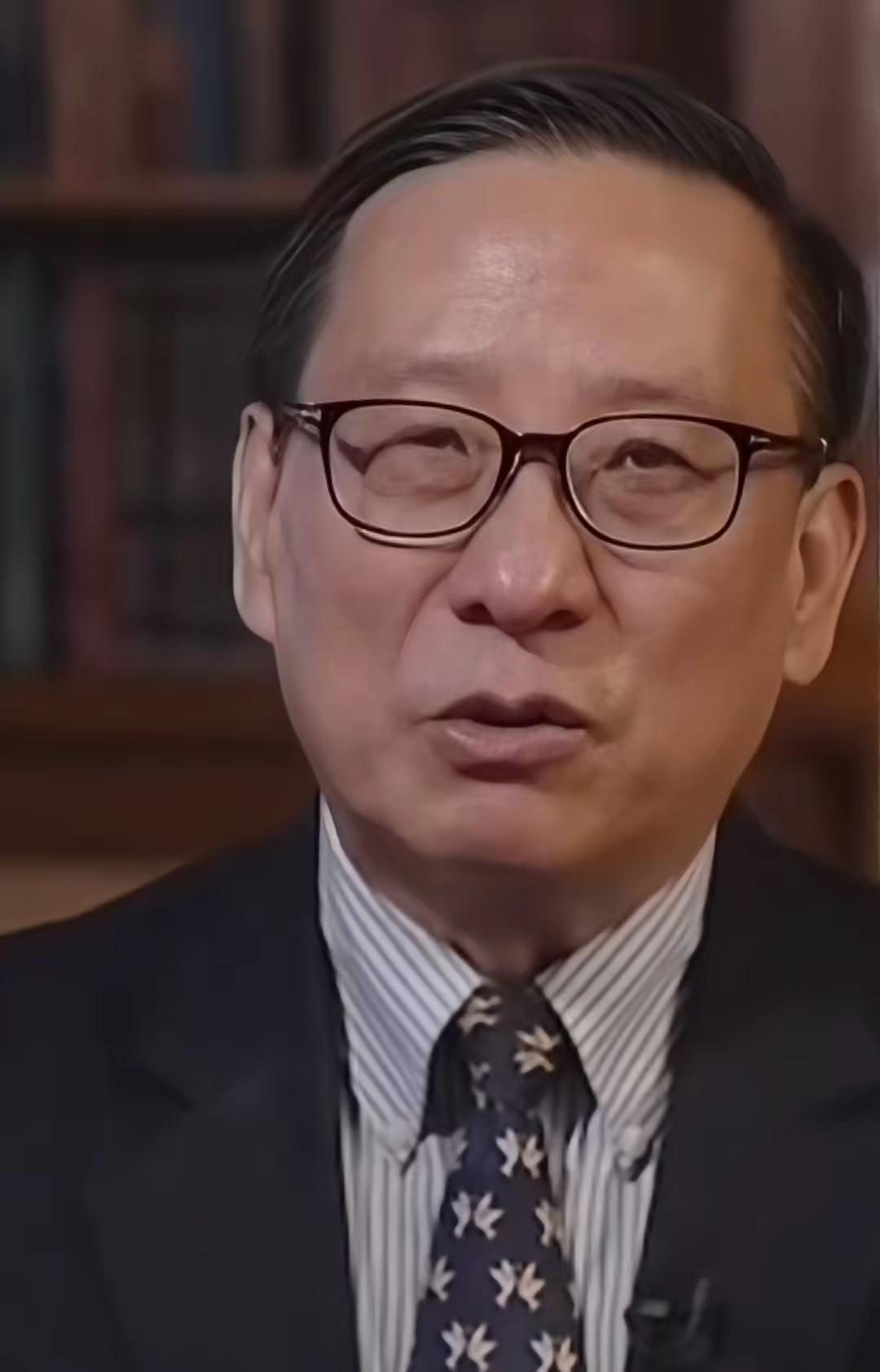

“德国车38%销量在中国,却敢跟着美国对我们指手画脚,这买卖谁赚谁亏?”高志凯把欧盟领导人比作“耙耳朵狗”,话糙理不糙。 德国汽车高管站在上海车展的聚光灯下,西装革履却难掩眉宇间的紧绷。台下闪光灯此起彼伏,他努力挤出职业微笑,但手指无意识摩挲着演讲稿边缘——这份焦虑早已弥漫在斯图加特到慕尼黑的总部走廊。 当保时捷第二季度营业利润暴跌至1.54亿欧元的消息传来,德国《图片报》用"黑色一天"的标题刺痛了整个行业神经。而大洋彼岸,梅赛德斯-奔驰集团上半年财报显示663.77亿欧元销售收入同比下滑8.6%,冰冷的数字像寒霜爬上财报纸页。 这些德国汽车巨头们或许正对着电脑屏幕发呆,他们38%的销量依赖中国市场,却不得不在政治棋局中扮演着微妙角色。 巴西总统卢拉与中国车企老板共同举起手臂的画面,早已成为全球汽车业权力转移的生动注脚。当德国豪华品牌还在为电动化转型挣扎时,中国车企已在巴西建厂投产,用行动书写着"技术换市场"的新篇章。 这种反差让德国零部件巨头采埃孚集团董事彼得·霍得曼在专访中坦言:中国市场已成为跨国企业技术研发的加速器,"持续加大投资"是他们保持竞争力的唯一选择。 可就在德国工程师们加班加点适配中国车机系统时,柏林的政客们却频频跟随华盛顿的节奏,对华挥舞关税大棒,这种割裂让业界人士直呼看不懂。 驾驶宝马i3的德国车主或许最能体会这种身份错位。曾经以精准路感和i-Drive系统傲视群雄的宝马,如今推出的电动车型被吐槽"路感模糊"“车尾笨重”,活脱脱一台"四不像"。 当中国消费者用脚投票转向本土品牌时,德国车企突然发现,他们引以为傲的"灵魂"正在中国市场水土不服。更讽刺的是,7月德国本土车市刚迎来26.48万辆的销量回暖,同比增长11.1%,这份短暂喜悦背后,却是奥迪等传统豪华品牌上半年交付量持续下滑的阴影。 中国市场就像一面魔镜,照出德国汽车业辉煌背后的脆弱。 德国《经济周刊》的论断一针见血:中国不仅是全球最大汽车市场,更是德国汽车工业的"未来命脉"。完善的配套产业、政策优惠、低廉人工成本和物流优势,这些中国市场的独特馈赠,让德国车企赚得盆满钵满。 可当某些欧盟领导人像"耙耳朵狗"般追随美国对华政策时,他们似乎忘了,斯图加特工厂的流水线、慕尼黑研发中心的工程师工资,都深深依赖着中国消费者的购买力。 这种"吃饭砸锅"的操作,让德国汽车人私下里直摇头——毕竟当保时捷利润暴跌时,华尔街可不会为德国工人发工资。 站在莱茵河畔眺望东方,德国汽车业正经历着前所未有的身份危机。他们既需要中国市场的销量支撑财报,又要在政治站队中左右为难;既想保持技术领先,又不得不承认中国在电动化领域的创新速度。 采埃孚高管的话或许道破天机:跨国企业的未来竞争力,取决于能否真正融入中国创新生态。 当巴西工厂的机械臂开始组装中国品牌汽车时,德国车企或许该重新思考:在38%的销量占比面前,那些政治表演究竟值不值得用真金白银去赌?答案可能就藏在宝马i3那模糊的路感里——失去中国市场的感觉,比想象中更令人眩晕。 对此,大家怎么看?