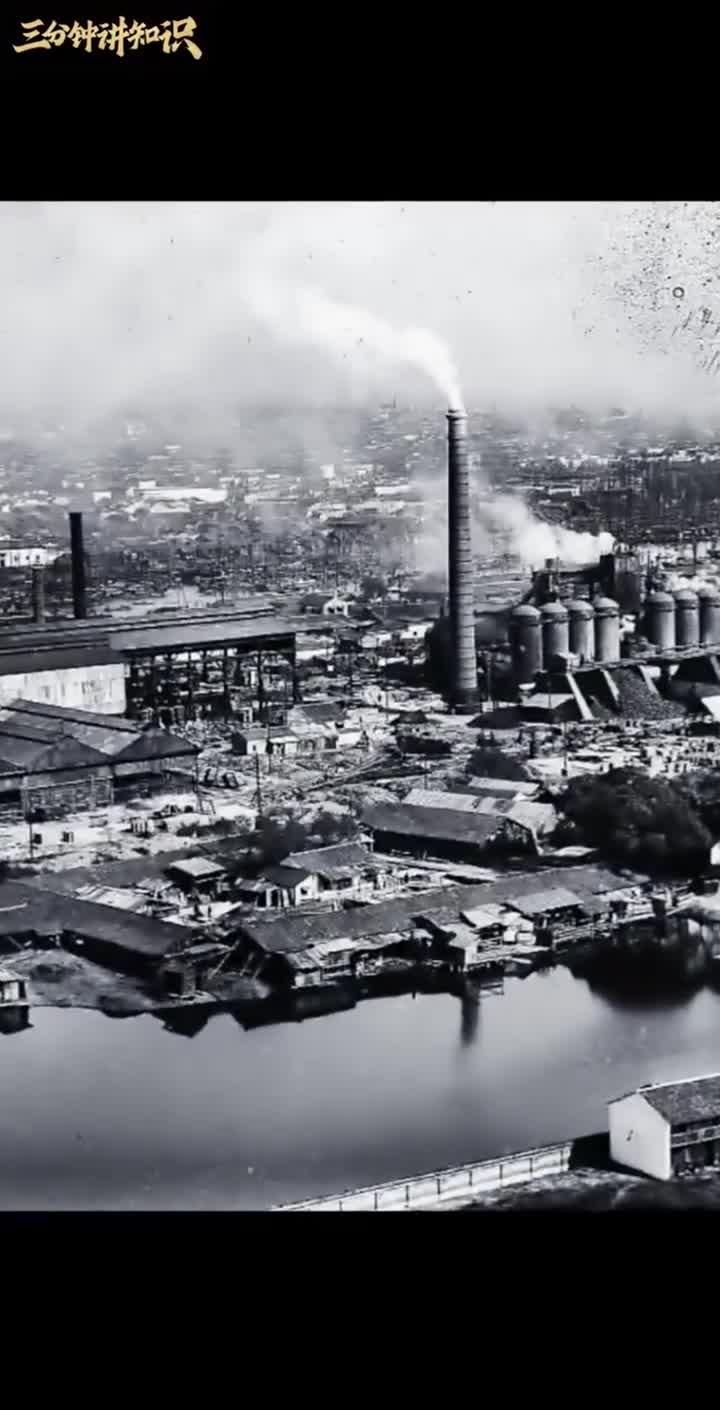

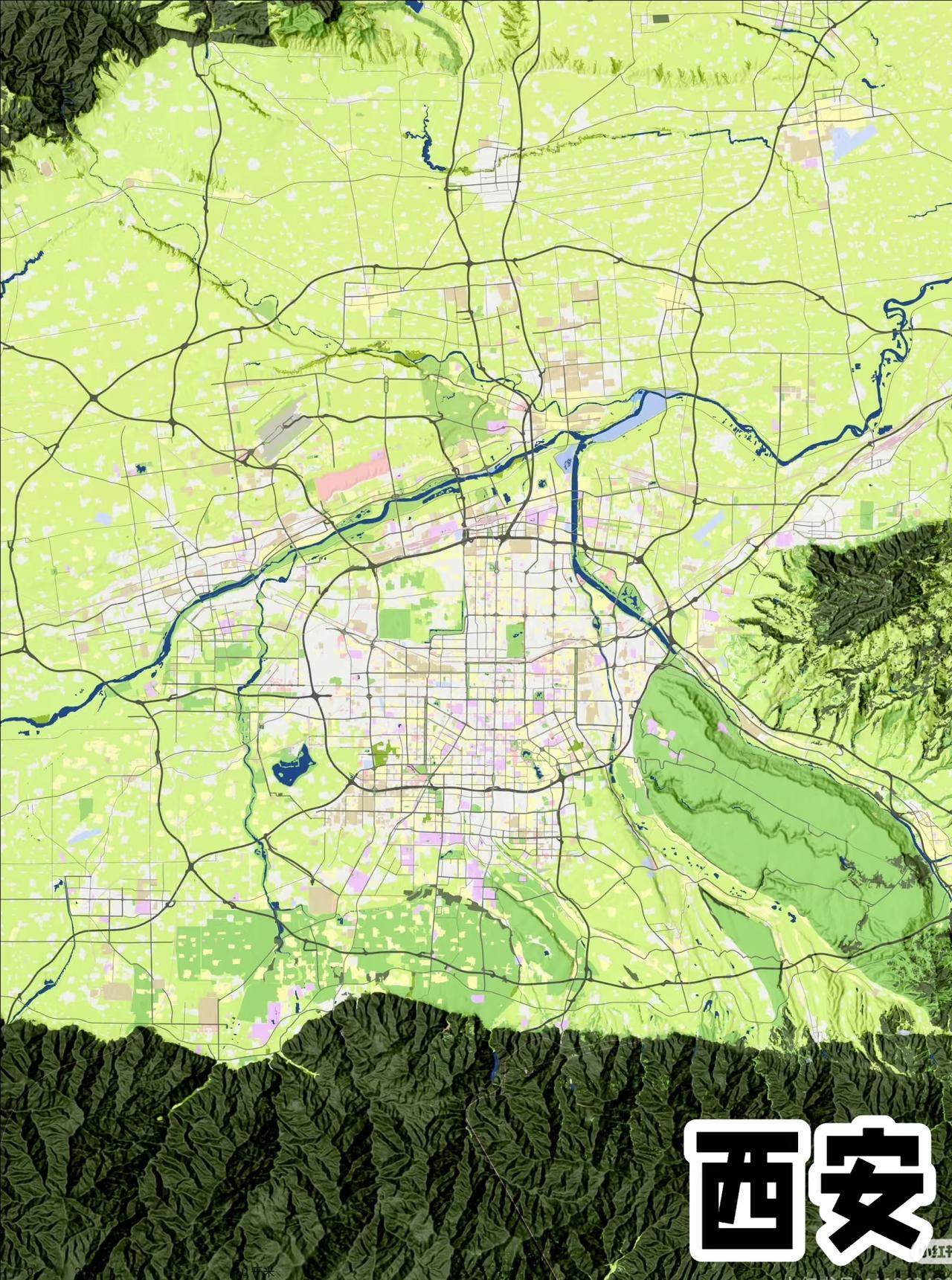

土地、米铺、地主,这些词汇在1940年代末的西北乡村与西安城里,意味着地位、财富,也意味着矛盾与风险。张灵甫的父亲张鸿恩,就在这样的背景下,走出了一条不同寻常的路。他从村里一个被称为“张大汉”的农夫,逐步积累土地,扩展到西安城的粮食生意,最终坐上地主的位子。 陕西长安县东大村,一个身高一米九的壮汉出生了。他叫张鸿恩。因为身材高大,乡里人喊他“张大汉”。他能挑得起最重的农具,能扛得住最苦的活。他的父辈不过是地道的庄稼人,靠几亩薄田糊口。 张鸿恩年轻时就以会种地出名。别家收五斗,他能收八斗;别家地里草成片,他的地里齐整笔直。慢慢的,乡里人遇到种庄稼的难题,都会跑来请教。这样的口碑,换来的是信任,也是无声的敬畏。 后来,张鸿恩和哥哥张鸿儒分了家。分家时,他分到了一块园地,三十亩。三十亩,在村里已经算是大户。乡人管他叫“园子爷”。有了这块地,他能发挥手艺,把产量一季一季地推上去。别人家缺粮,他家还能余粮入仓。 这时的张鸿恩,还只是村里最会种地的人。他的财富,来自土地的产出。他没有做生意的想法,也没有向外扩张的野心。可随着时间推移,单靠务农的积累,逐渐无法满足他不断扩大的家族和生活需求。 土地,是他的起点。但很快,这些田地将成为他走向另一重身份的跳板。 东大村有句老话:耕田要勤,读书要苦。这不是口头说说,而是代代相传的家风。村里人重视读书,也重视农活。张氏兄弟就是这样的典型。 张鸿恩早年不识几个字,但对“耕读”理念接受得很深。他亲手下地,日出而作,日落才肯回屋。村里孩子去私塾,他也让自家孩子跟着去。耕田与读书,在他看来是一体的:田里出粮,供孩子念书;孩子念书,日后能出人头地。 三十亩地在他手里越种越好。地里麦苗长得整齐,庄稼颗粒饱满。每到收割季节,别家田里慌乱不堪,他家地里秩序分明。这样反差,让村人更敬佩他。有人悄悄模仿他的种法,却总是差一截。 随着收成都稳定提升,他的家底厚了。粮仓渐渐塞满,牛马也添置起来。张鸿恩不满足于眼前,他开始盘算扩大。村里有人因灾欠债,卖田卖地,他就拿下。这样,田地越凑越多。到1930年代,他在东大村已经成了土地最集中的一户。 他懂得,单靠土地,风险太大。遇到荒年,产量再好,也难逃损失。而在那个年代,读书人有出路,地主有保障,商人能翻身。张鸿恩慢慢意识到,自己不能再把希望只压在田里。 这时的他,已经具备了向外走的资本。 时间来到1940年代。西安,作为关中腹地的城市,米面生意兴旺。城里人需要粮食,城外庄稼人需要销路。有人在这里亏本,有人却赚得满仓。 张鸿恩看准了。凭借在村里多年积累的土地,他掌握了稳定的粮源。于是,他走出东大村,把眼光投向西安。米铺,一家接着一家开了起来。 有了田地支撑,他的米铺货源不断。别人缺米时,他能把仓里余粮运进城。别人忙着四处找货,他能稳稳坐在铺里算账。这就是地主和粮商的差别。地主掌握土地,粮商掌握市场,而他同时握住了两头。 到1940年代末,他在村里拥有超过一百二十亩良田。在西安,又有几家米铺。田地与米铺结合,构成了他的财富版图。 在当时的社会语境里,这样的家庭被明确归类:地主阶层。地主意味着地位和权力,但也意味着矛盾与危机。土地集中在少数人手里,其他人只能给地主打工。城里粮价起落,最先被指责的也是粮商。 张鸿恩在财富上达到了顶点,但在社会关系上,却越来越复杂。 地主,不只是财富的象征,更是身份的标签。到了1940年代末,张鸿恩已经很难再被称作“园子爷”,而是“地主”。在东大村,乡人既羡慕他,也戒备他。羡慕的是他家仓里堆满粮,米铺生意兴隆。戒备的是他对土地的占有,让别人只能依附。 张鸿恩的地位,也直接影响了下一代。他的儿子张灵甫,正是在这种家庭背景下成长。家里有田,有米铺,有钱供他读书、投身仕途。张灵甫能进学校,能走出村子,与这种经济支撑分不开。 可是,地主身份在那个年代并不是稳固的。社会风云变幻,阶层对立尖锐。地主既是受人尊敬的“大户”,也是被视作剥削的对象。张鸿恩的财富,既是荣耀,也是一种潜在的风险。 当他把田地一块块攒到手里,把米铺一间间开在西安时,他可能未曾想到,几十年后,这些财富与身份会被重新定义。 张鸿恩的一生,从1873年的东大村,到1940年代末的西安,跨度七十余年。他从一个高大的庄稼人,走到地主粮商的地位。土地是他起家的本钱,米铺是他扩展的资本,地主身份则是他无法回避的标签。这一切,不仅塑造了他的人生轨迹,也影响了张灵甫的人生选择。