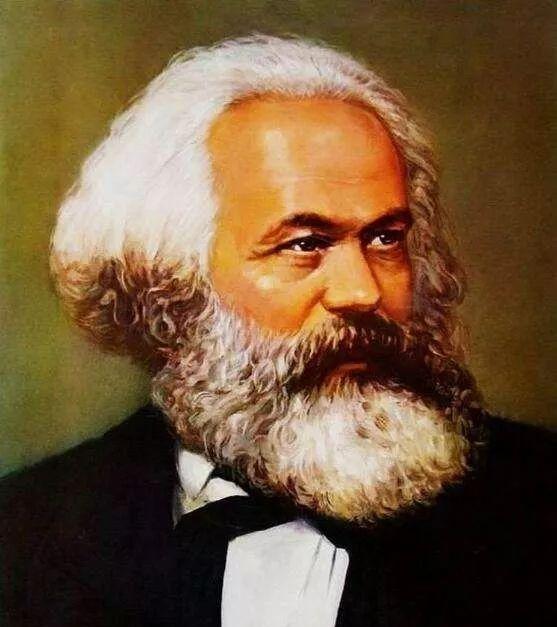

[熊猫]马克思作为犹太人,他是这样评价自己的民族的,他说:“犹太人的世俗道德观就是自私自利,他们的世俗信仰就是讨价还价,他们的世俗上帝就是金钱。犹太人的真正上帝是汇票。” 19世纪的欧洲正处在一个大变革的时期,资本主义在加速发展,宗教、民族、阶级的矛盾交织在一起,犹太人问题成了当时思想界绕不过去的一个话题。 犹太人在欧洲历史上一直是个特殊的群体,因为宗教和文化的差异,他们长期被主流社会排挤,特别是在中世纪,基督教社会禁止高利贷,犹太人就被推到了放贷和贸易这些“边缘”行业。 这些行当虽然被鄙视,但又不可或缺,慢慢地,犹太人就和金钱、商业挂上了钩,背上了“贪婪”“精明”的标签,马克思的批判其实是基于这个现实。 他观察到,犹太人在当时的欧洲社会里,很多人确实深陷在以金钱为核心的生活方式中,他不是说这是犹太人天生的毛病,而是认为这种现象是社会环境逼出来的。 资本主义把一切都变成了商品,钱成了衡量一切的标准,犹太人只是这种逻辑的一个缩影。 马克思觉得,所谓的“犹太精神”——自私、逐利、崇拜金钱——其实不是犹太人独有的,而是整个资本主义社会的通病。 换句话说,他把犹太人当作一个放大镜,透过他们来剖析资本主义的本质。 马克思的分析没停在表面,他进一步说,解决犹太人问题,不能只靠给他们政治上的平等权利,比如投票权或者公民身份。 他觉得这种表面上的解放治标不治本,真正的解放,得让所有人都从金钱的束缚中解脱出来,摆脱那种把人变成商品、把关系变成交易的异化状态。 他梦想的是一个人人都能活出真正自我、不再被金钱和市场牵着走的社会,这种想法在当时绝对是超前的,甚至有点理想主义,但你不得不承认,他看问题确实很深。 中世纪的欧洲,犹太人被禁止拥有土地,也不能进入很多主流职业,只能靠经商、放贷谋生,这些领域让犹太人在经济上有了立足之地,但也让他们成了社会偏见的靶子。 每次经济出问题,比如通货膨胀或者债务危机,犹太人往往被当做替罪羊,指责他们操控市场、囤积财富。 这种刻板印象,几百年来根深蒂固,马克思的时代也不例外,他敏锐地捕捉到,这种“金钱崇拜”的标签,不是犹太人自己选的,而是社会结构强加给他们的。 犹太人为什么会走到这一步?还得从更久远的历史说起。 古代以来,犹太人因为坚持自己的宗教和文化传统,总是和周围的基督教社会格格不入,他们被驱逐、被隔离,慢慢形成了独特的经济角色。 到了马克思的时代,资本主义兴起,市场经济把金钱的威力推到了极致,犹太人作为金融和商业的“老玩家”,自然被放大成了某种象征。 马克思的批判,其实是在说:别光盯着犹太人,他们只是资本主义这台机器里的一个齿轮,真正的问题是整个机器的运转方式。 快进到今天,马克思的这些话听起来还是挺有分量的,全球化让资本的逻辑渗透到生活的每个角落,消费主义、拜金主义早就不是哪个民族的专属标签,而是我们每个人的日常。 你刷短视频、买东西、甚至选择职业,是不是多少都被“钱”牵着鼻子走? 马克思当年说的“世俗上帝”,现在看来依然存在,只不过换了更花哨的包装,比如股票、虚拟货币,或者那些让人疯狂剁手的营销套路。 他的洞见提醒我们,问题从来不在某个群体,而在支配我们生活的那个体系。 我们每个人,都在或多或少地被这个“世俗上帝”影响着,马克思的洞见,像是给我们敲了个警钟:要想活得更自由,或许得先问问自己,我们是不是也在不自觉地膜拜那张“汇票”。 真正的改变,不是去指责某个群体,而是去反思那个塑造了我们生活方式的体系,这条路不好走,但至少,马克思给了我们一个思考的方向。 信息来源:红色文化网