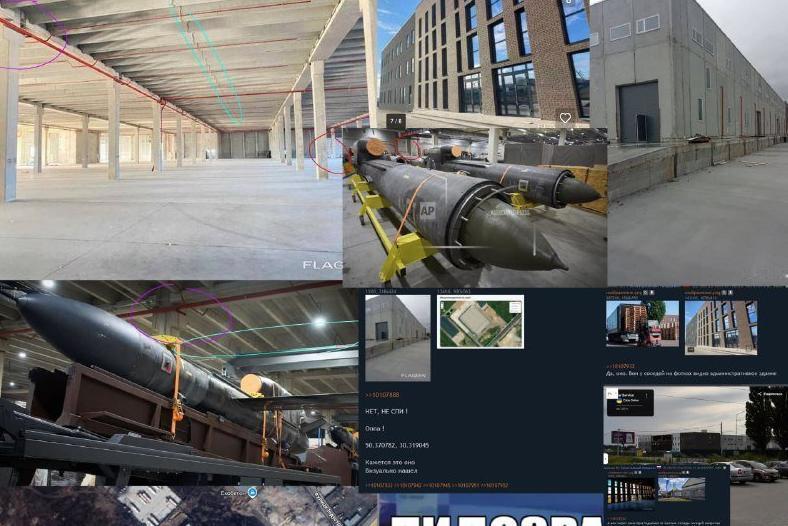

美国记者暴露,乌克兰巡航导弹生产车间位置,不到24小时,就被发现精确坐标!俄军最快,今晚就让这座工厂完全消失,什么事情让美国人知道了,那都是没有好结果! 美联社记者获准进入乌克兰这家导弹工厂采访,发布了包括新型“火烈鸟”导弹在内的多张照片,这种导弹可不简单,据说能打3000公里远,对整个战局都很重要。 没想到就是这些展示成就的照片出了岔子,一群擅长网络情报分析的网友开始仔细研究这些照片,他们放大每一个细节——窗外的景色、地上的影子、厂房的结构,甚至连设备上的反光都不放过,就像玩侦探游戏一样,他们把这些零碎的线索拼凑起来,居然真的定位到了工厂的具体位置! 更让人担心的是,据说这些坐标信息已经被传给了俄罗斯国防部,这意味着什么?意味着这个工厂很可能面临直接打击的危险,说不定哪天晚上就会被导弹“一锅端”了。 其实这已经不是第一次发生这种事了,之前就有人因为发自拍暴露位置,也有士兵分享照片不小心泄露军事机密,在现在这个数字时代,每个人都能上网,都能看到卫星地图,保密工作真是难上加难。 乌克兰这款“火烈鸟”导弹对他们来说太重要了,3000公里的射程意味着它能打到很远的目标,可以说是乌克兰的“杀手锏”,正因为如此,它的生产基地本该是最高机密,结果却因为几张照片可能暴露了。 新闻报道和国家安全到底该怎么平衡?媒体想要展示真相,但又不能给敌人递刀子,这在平时已经够难了,在战争时期更是难上加难。 从技术上说,这次事件也展示了现代科技的双面性——我们每个人都能用的谷歌地图、卫星图片,在有心人手里就能变成情报工具,以前这得是专业间谍干的事,现在普通网友在家就能完成。 对乌克兰来说,这可能是重大损失,不仅可能损失一个工厂,还可能危及工人生命安全,对俄罗斯来说,如果情报属实,那就是捡了个大便宜。 这件事给我们每个人都提了个醒:在数字时代,一张照片、一段视频可能藏着比你想象中多得多的信息。 你说媒体报道有错吗?也没错,人们有权知道真相,但确实需要考虑报道方式,比如避免展示可能暴露位置的背景细节,这就好比我们平时发朋友圈也会注意不暴露家庭住址一样,战时报道更需要这种安全意识。 从军方角度来说,保密方式也得升级了,过去可能管好嘴、锁好门就行,现在还得教每个人怎么安全地用手机、发照片,甚至要注意拍照时的窗户朝向和窗外景物。 最让人感慨的是,现在情报工作真的“平民化”了,任何一个有网络、会用谷歌地球的人都能参与其中,这种变化既可怕又神奇——说明技术给了普通人前所未有的能力,但这种能力用对用错,全在一念之间。 想想我们自己,平时发照片、定位置是不是也太随意了?虽然我们不是军事目标,但个人隐私和安全同样重要,这次事件就像一记警钟,提醒我们每个人:按下发送键前,多想三秒钟。 说到底,在信息时代,我们每个人都既是信息的受益者,也可能是它的受害者,如何平衡开放与安全、透明与保密,将成为我们长期要面对的课题,不是说要因此活得提心吊胆,而是要学会更加明智地处理我们分享的每一条信息。