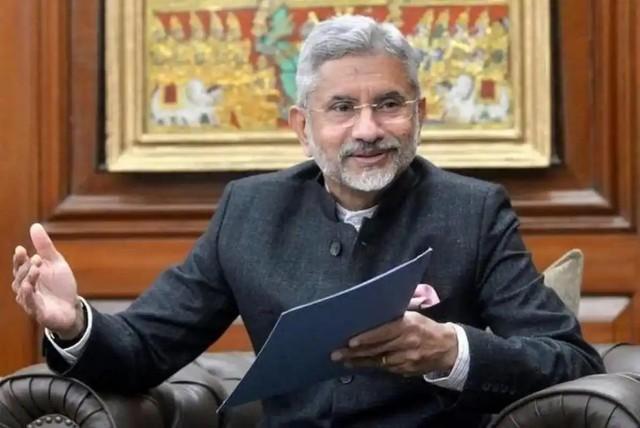

印度:果然出尔反尔 刚刚王外长访印,印度外长苏杰生当面说“台湾是中国的一部分!”王外长走了两天了,苏杰生应该自己都言犹在耳,结果,就要印度官员澄清有关表态遭到错误引用,声称印度在台湾问题上立场没有改变,将继续推进同台湾地区经济、科技、文化合作。 8月18日,新德里的阳光灿烂。王毅外长走进印度外交部会场,笑容沉稳,目标明确:为莫迪访华铺路。 会后,新闻镜头没关,话筒还在录,印度外长苏杰生的一句话清晰入耳:“台湾是中国的一部分。” 这句话没加引号、没有遮掩,就这么直接说出来。现场视频被印度媒体原封不动地发布,成了网络热议的焦点。 8月21日,印度外交部突然发声明,说中方“错误引用”了苏杰生的发言,宣称印度的对台立场“没有改变”,并强调将继续在经济、科技、文化等领域与台湾地区合作。 有意思的是,印度外交部后来公开的会谈纪要,干脆把苏杰生那句明明被拍下来的话删掉了,只留下国安顾问多瓦尔模糊的一句“坚持一个中国政策”的表态。 中方当然不可能坐视不理。当天,中国外交部发言人毛宁直接点名回应,强调“视频为证”,驳斥所谓“误引”,称印度的声明与事实严重不符。 她话说得毫不含糊:个别印度政客试图模糊台湾问题,破坏中印关系正常改善,这种行为中方是不能接受的。 毛宁还重申了一个中国原则是国际社会的基本共识,印度既然是联合国常任理事国的“热门候选”,那就更该守规矩。 明明是当面讲了清楚的事,怎么转脸就不认账?这不是外交,是演戏。外交发言之外,中方也释放了不小的信号。没有明说制裁,但句句在点核心依赖。 比如,印度进口稀土有40%来自中国,特种化肥依赖度超80%,基建工程所需的盾构机关键技术也主要靠中方提供。 这些不是随口一说,是实打实的经济命脉。要是继续在台湾问题上打擦边球,这些合作能否继续,那就得另说了。 这场风波的背后,其实是印度的老毛病又犯了——脚踩两条船,想在中美之间左右逢源。 美国最近可没给印度什么好脸色,加征关税、拒绝解决贸易争端,搞得印度有点下不来台。 于是王毅一来,印度立马摆出一副“愿意合作”的姿态。可等王外长一走,苏杰生就立刻改口,显然是想讨好另一边的大哥。 更耐人寻味的是,就在王毅踏上回程的8月20日,印度就试射了一枚“烈火-5”远程导弹,射程高达5000公里,覆盖整个中国。 这种安排,不像是巧合。嘴上说要改善关系,手里却在按按钮,这种“嘴甜心狠”的做法,怎么看都是一种政治操作。 其实印度这样做,也不是没理由。国内经济不景气,GDP增速跌到了6.4%,是四年来的最低点。 制造业不振,青年失业率居高不下,政坛压力山大。拿中国说事,既能转移焦点,又能在台湾问题上向西方示好。只是这算盘打得太响,连国际社会都看出来了。 而且,印度这种“今天说话,明天删稿”的操作,也让它在国际舞台上的信誉打了折扣。 台湾地区的媒体和账号立马跟进炒作,说什么“印度立场转向”“中印分歧加剧”,看得出来是借机造势。 但国际多家媒体,包括《金融时报》和《纽约时报》分析认为,印度表态反复,实际暴露的是其外交战略的不稳定性,与其金砖国家、上合组织成员的身份并不匹配。 中印关系本来因为今年的喀山会晤有所缓和,莫迪访华也在准备中。但现在,台湾问题突然成为新的摩擦点。 如果印度不在核心利益问题上给出明确态度,那接下来的会谈能不能顺利推进,就要画个问号了。 中国的态度一直很明确:台湾问题没有谈判空间,也不是外交议题,而是国家主权的底线。这条线谁踩了,怎么踩,会有什么后果,中方从不含糊。 印度如果还想在这个问题上做文章,那就必须做好承受后果的准备。 历史上,印度不是没有做过类似的尝试。2017年的洞朗对峙,最后是怎么收场的,大家心里都有数。 如今,中方手里不仅握有稀土、化肥这些关键资源,还在南海、东海等地区加强了军事部署。 在这种背景下,如果印度还要继续在敏感问题上玩火,那代价只会比过去更高。 信息来源: 《中方回应印度官员涉台言论:希望印方切实恪守一个中国原则》——中国新闻网

评论列表