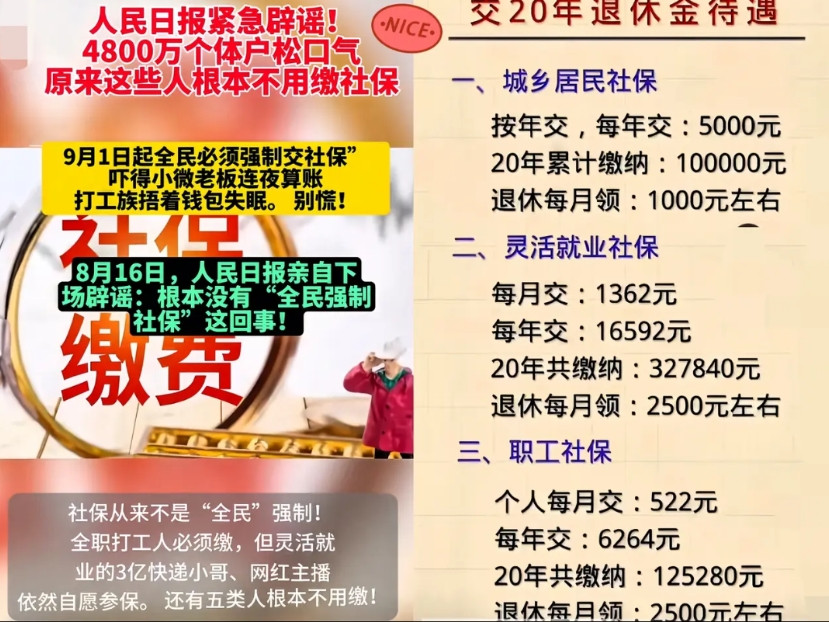

“快退休的人了,交社保有什么用?”

“社保费用折现多好,每月多不少!”

“我身体好,社保用不上

钱花自己身上不‘香’吗?”

近日,上海市奉贤区人民法院(以下简称奉贤区人民法院)前往上海市奉贤区劳动人事争议仲裁院就一起因未缴纳社保引发的工伤保险待遇纠纷案开展巡回审判。

案情回顾

2021年,临近退休的蒋某应聘上海某物业公司。谈工资社保时,双方都认为蒋某快退休了,与其花钱缴纳社保,不如把社保费用折现。于是双方“一拍即合”,签订了《劳务合同》,约定公司按月将应缴纳给社保部门的费用折现支付给蒋某。

此后,物业公司按约定每月都发放社保折现的费用,蒋某对其收入颇为满意。然而,2022年初蒋某工作时不慎受伤,被认定为工伤八级伤残。面对高昂的医疗费用和赔偿,物业公司和蒋某产生了巨大分歧和矛盾。

2023年5月12日,距离蒋某法定退休年龄不足一年,蒋某从物业公司离职。随后,蒋某提出仲裁申请,仲裁委支持了工伤各项赔偿费用共计33万余元。后物业公司不服,诉至奉贤区人民法院。

法院审理

庭审过程中,蒋某认为,物业公司应当赔偿仲裁委支持的全部金额。物业公司则认为,其实际已根据约定每月发放社保补贴,不应承担赔偿责任,且蒋某临近退休,部分赔偿金额应当予以扣减。

奉贤区人民法院经审理后认为,本案共有两个争议焦点:一是劳动者与用人单位约定无需缴纳社保能否免除用人单位的工伤赔偿责任;二是一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金是否因劳动者解除劳动关系时距离其法定退休年龄不足五年而依法予以递减。

根据《工伤保险条例》规定,为劳动者缴纳工伤保险是用人单位的法定义务,即便用人单位和劳动者签署书面协议私下约定,也无法免除用人单位的义务。未缴纳社保情况下发生工伤,用人单位需承担支付工伤保险待遇的责任。

根据《上海市工伤保险实施办法》规定,经工伤人员本人提出与用人单位解除劳动关系,且解除劳动关系时距法定退休年龄不足5年的,不足年限每减少1年,一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金递减20%,但属于《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定的情形除外。

根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定,用人单位未依法缴纳社保,劳动者可解除劳动合同。蒋某虽以物业公司未缴社保为由离职,但未缴社保的原因系双方私下达成约定,且蒋某已实际享受社保折现费用,应当承担相应的后果,因此其与物业公司解除劳动合同的情形并不符合《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条的规定。

蒋某解除劳动关系时距离其法定退休年龄不足一年,亦不存在法定的除外情形,故该两笔赔偿项目均应当依法予以递减80%。

庭审结束前,双方都表示有调解的意愿,故请求人民法院主持调解。承办法官围绕争议焦点向双方进行释法说理,兼顾临退休人员工伤后的实际需求和用人单位的合理责任分配,最终促成双方达成调解方案。

法官说法

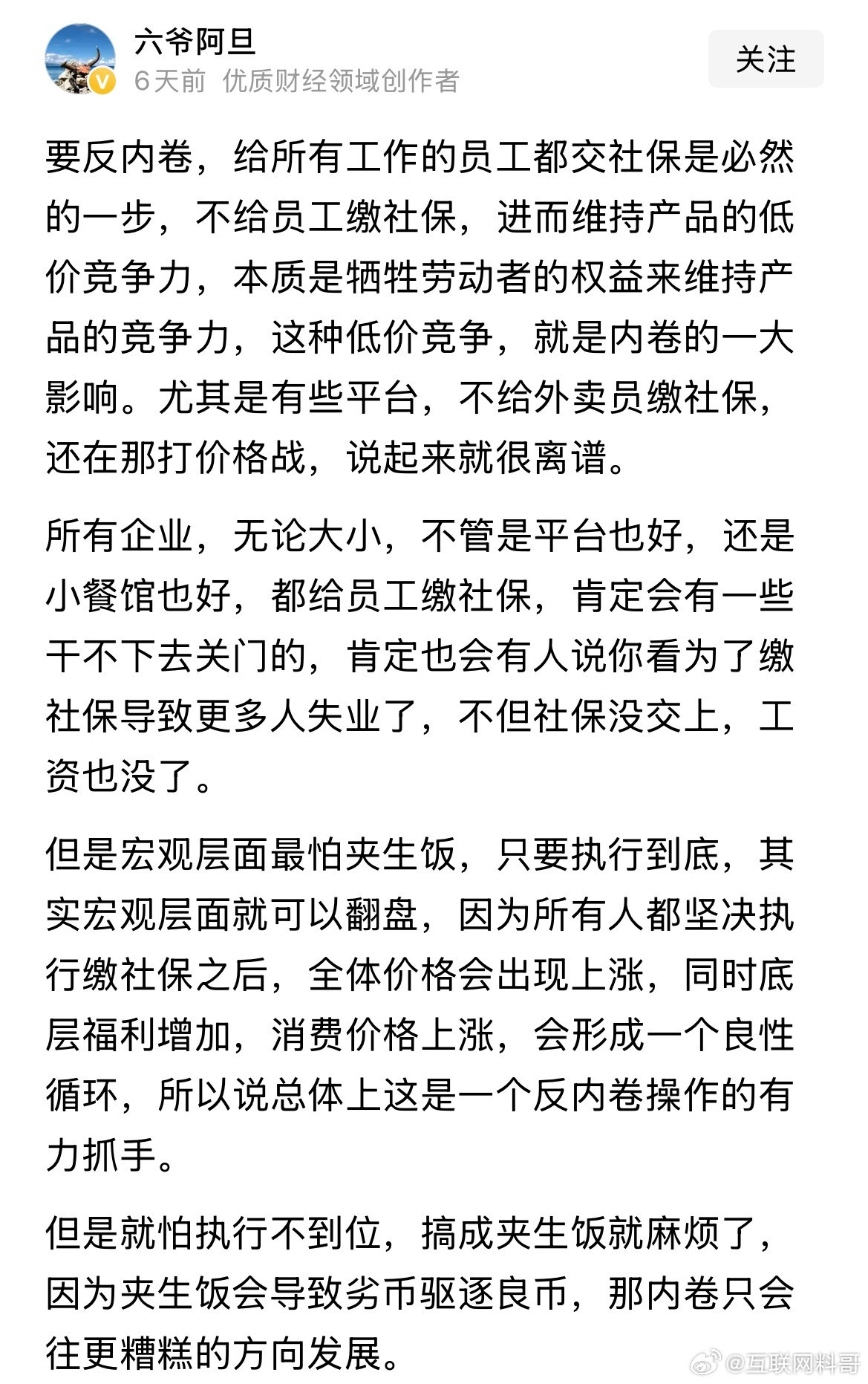

我国已建立起相对完善的社会保险体系,但实践中社会保险制度仍存在落实不到位的情况。用人单位和劳动者私下约定不缴社保,将社保费用以“折现”形式补贴给劳动者。这种“折现”看似双赢,实则暗藏风险。2025年8月1日,最高人民法院发布《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,明确用人单位与劳动者约定或者劳动者向用人单位承诺无需缴纳社会保险费的,该约定或承诺无效。

一、私下约定不缴社保,发生工伤时用人单位仍需承担工伤保险责任

为职工缴纳工伤保险是用人单位的法定义务。用人单位为降低成本与劳动者约定不缴社保,一旦劳动者发生工伤、疾病等需要社保保障的情况,用人单位仍应承担本应由社保部门承担赔付的各项费用,这往往是一笔不小的开支。

另外,用人单位未依法缴纳社会保险费,会被社会保险行政部门责令限期改正,逾期不改正的,将面临罚款。这不仅给公司造成经济损失,还会影响公司信誉和经营,使公司在市场竞争、人才招聘等方面陷入被动。

二、劳动者主动放弃社保,工伤保险待遇高度依赖用人单位的赔付能力

对于劳动者而言,与用人单位约定不缴社保,等同于主动放弃医疗、养老、工伤、失业和生育保险等全方位的保障。一旦遭遇工伤,本应由相关部门支付的工伤保险待遇需由用人单位承担,赔付责任便转嫁给用人单位,所获赔偿能否实际到位高度依赖于用人单位的赔付能力和诚信度等各项因素。

三、依法缴纳社会保险,共筑生活“安全网”

社会保险像一张无形的“安全网”,在关键时刻能为我们的生活提供保障。劳动者在入职时,应主动与用人单位明确社保缴纳基数、缴纳时间等。即便临近退休,也不能贪图一时小利而放弃缴纳社保。

用人单位为员工缴纳社保是法定责任,应严格依照法律法规为劳动者办理参保手续,确保每一位劳动者都能按时、足额享受到应有的社保待遇,维护劳动关系和谐稳定。