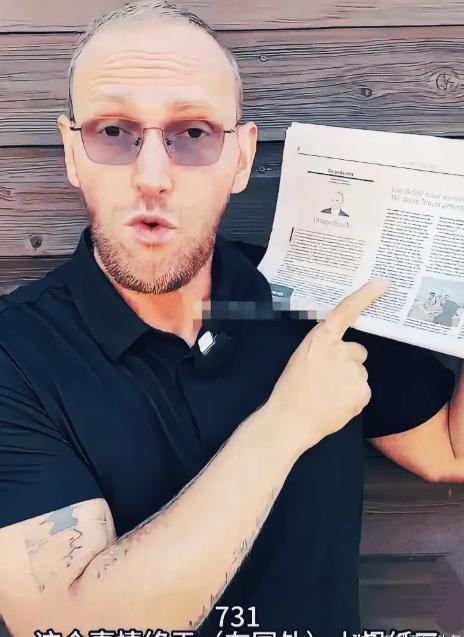

你敢信吗?一个在华待了20年的老外桑德,回欧洲后竟为731部队的事跟整个西方“较上劲”了! 2025年,在荷兰鹿特丹的一所公寓里,在中国生活了整整二十年的荷兰人桑德,刚刚回到故土不久,正试图重新融入欧洲的生活节奏。 他习惯性地翻开侄女的历史课本,试图寻找关于东方的联系。 然而,当书页翻过二战,关于纳粹集中营的详尽叙述之后,关于亚洲战场的部分却戛然而止。 他急切地搜寻着,731部队。 然而,书页上完全没有显示。 他转向互联网,在西方主流的社交媒体上输入关键词,映入眼帘的竟是年轻网友困惑的提问:“731?是某个日本潮牌吗?” 一股窒息感瞬间攫住了他。 桑德推搡的合上电脑,望向窗外阴郁的天空。 十五年前,在中国哈尔滨那片肃杀土地上目睹的一切,731部队罪证陈列馆里带血的棉袄、生锈的注射器、幸存者后代那句沉痛的低语“不是记恨,是不能忘怎么没的”? 桑德意识到,他必须做点什么。 而桑德与中国有着不解之缘。 六岁时,他便和父母踏上东方土地。 二十年的时间,汉语成为他的第二母语,内蒙古草原的女儿成为他的妻子,中国的历史与文化早已融入他的血脉。 2009年,一次偶然的机会,他踏入了位于哈尔滨平房区的侵华日军第七三一部队罪证陈列馆。 展柜里,一件件实物无声地控诉着超越人类想象极限的暴行。 更令他灵魂震颤的,是那些被称为“马路大”的受害者。 他们被剥夺了姓名,仅以冰冷的编号存在。 在后来的参观中,桑德遇到了一位幸存者的后代,那位中年人没有激烈的控诉,只有沉甸甸的平静。 “我们不是记恨,是不能忘记亲人是怎么没的。” 这句话,让桑德引起了心中的波澜。 731部队的罪行,绝非孤立的暴行。 它是日本军国主义在侵华战争期间,自上而下、有组织、有预谋实施的以活人为实验材料的国家犯罪。 当时的规模之庞大、手段之残忍、后果之严重,与纳粹集中营的暴行相比毫不逊色。 然而,这段浸透血泪的历史,在西方主流的历史叙事中,却长期处于被遮蔽、被忽略的境地。 桑德在陈列馆度过的几个小时,成为他生命中无法磨灭的十五分钟。 此后的十五年,那些画面和声音从未远离。 他开始不断的去搜集、阅读相关资料,包括后来震惊世界的新华社2025年8月16日公布的3010页731部队新史料及312张照片。 这些档案,成为无可辩驳的证据,揭示了731部队反人类罪行的深度与广度。 回到荷兰后,面对西方社会对731历史的惊人无知与漠视,桑德积蓄了十五年的情感终于找到了出口。 他决定不再沉默,音乐,这种无国界的语言,成为他选择的武器。 他甚至自掏腰包,花了5700元人民币,联系了英国独立音乐人蒂姆·莫约。 起初,莫约对这个陌生的历史主题一头雾水。 桑德向他发送了大量资料,关于活体解剖、冻伤实验、毒气测试、细菌战。 莫约在查阅过程中,被那些超越人性底线的描述震惊得几近崩溃。 莫约在录制创作心路视频时数度哽咽,坦言这是他写过“最艰难的主题”。 最终,一首名为《编号》的歌曲诞生了。 歌曲以沉郁的旋律和直击灵魂的歌词,控诉着那段被遗忘的苦难:“我没有名字,只是一串编号 / 在冰冷的档案里,被历史抹掉 / 我的呼喊,沉入无声的夜 / 谁来记住,这被偷走的尊严。” 2025年夏天,《编号》一经发布,迅速在全球音乐平台引发海啸般的反响,单日播放量突破十亿次。 那句“我没有名字,只是一串编号”的歌词,刺穿了无数听众的心防,引发全球范围的泪崩与共鸣。 然而,巨大的声浪也引来了汹涌的逆流。 日本网络上,部分右翼分子和不明真相的网友对桑德和莫约发起了猛烈的攻击,指责他们“污蔑日本”、“传播虚假历史”。 面对汹涌的恶意,桑德没有退缩。 他在社交媒体上贴出了自己在731遗址拍摄的照片。 并配以简短的文字:“历史不应被美化,真相需要被看见。” 为了确保歌曲的影响力,桑德决定:“追加支付3500美元,约2.4万元人民币,买断了《编号》的全球版权,宣布歌曲永久免费传播。” 桑德的抗争并未止步于一首歌。 他利用自己的跨文化背景和在社交媒体上的影响力,创建了名为“桑德在欧洲”的账号。 他翻译史料,讲述幸存者故事,解析731部队与日本军国主义体系的关系。 他自费联系欧洲的公关公司,投入重金,将731部队的罪行以图文并茂的形式,艰难地“塞”进了一些欧洲主流报纸的版面。 2025年8月16日,中国官方通讯社新华社公布了新发掘的3010页731部队罪证档案和312张历史照片,以国家之力为这段历史提供了更为坚实、详尽的证据支撑。 官方的强力发声,为桑德等民间个体的努力提供了宏大的历史背景和道义支持。 主要信源:(中华网·新闻——老外写了首关于731罪行的英文歌 铭记历史真相)