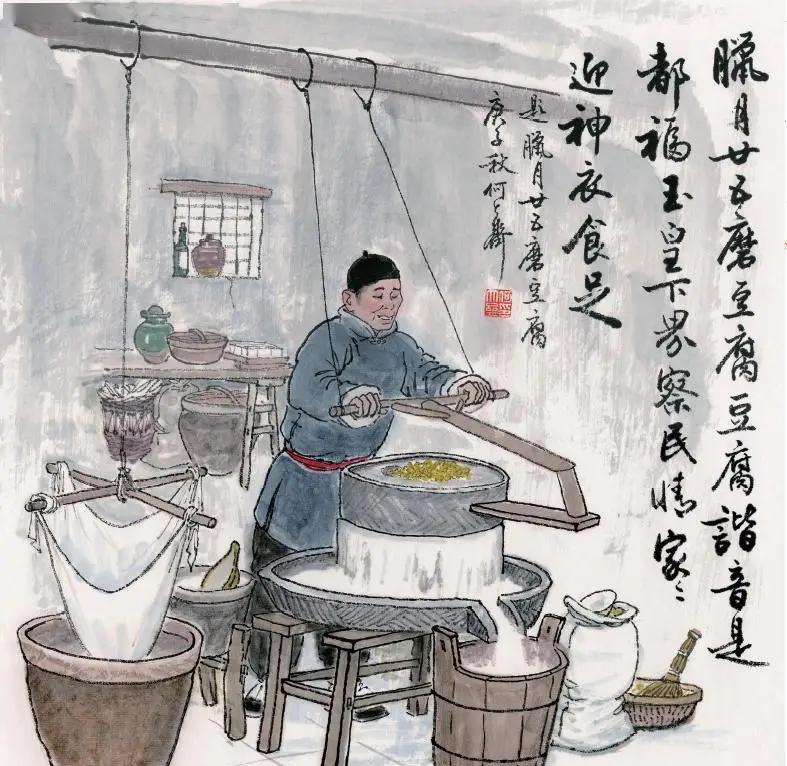

古人是如何研究和制作出豆制品的? 一颗普通得不能再普通的大豆,看似小巧,其实背后藏着一整套中国人的生存智慧。 从很早以前,大豆就在咱们餐桌上露过脸,老祖宗为了让这颗豆子变得可口、易消化、方便保存,动足了脑筋,也玩出了各种花活。 最初,大豆就是一颗粮食,想吃只能硬煮,可惜这东西,直接煮熟口感又硬又粗糙,还不容易消化,吃着还带点腥苦味。 这时古人想着,既然小麦能磨成面,干脆大豆也磨磨试试,结果磨出来的豆浆就成了后来的美味起点。 可热豆浆喝多了味道单调、容易变坏,古人没就此罢手,反倒试着往豆浆里加点盐卤、石膏等东西,神奇就发生在这一步——豆浆凝固成一块,成了豆腐。 制作豆腐并不复杂,得先泡豆、磨浆、过滤、加热、再找到合适的凝固剂,等豆浆变成豆腐,口感立马不一样,变得嫩滑又清爽,消化吸收都方便多了。 豆腐做好之后,聪明的古人不满足于此,继续做实验。把豆腐切块压干,成了豆干;撇出煮浆表面的皮,阴干后就是豆腐皮;把豆腐放冷风里一冻,解冻后成了充满小孔的冻豆腐。 这些吃法都是实实在在用来改善生活。有的适合煮汤,有的适合炒菜、凉拌、红烧,每种做法都有自己的独特口感和味道。 除了物理上的各种变化,古人还琢磨起了用时间做调料,他们发现把煮好的大豆晾凉,等着空气中自然生长的霉菌来发酵,之后加盐、藏起来慢慢等,这就是豆豉的雏形。 后面又有豆酱,把大豆和面粉、米等混在一起发酵成浓稠的酱,味道更丰富了。 发酵除了化解豆子的腥涩,还赋予了全新的鲜味,酱油也是这么被发明出来的,古人把发酵的酱料加水和盐反复搅晒,最后滤出那一层油亮的酱汁。 酱油的鲜不只是咸味那么简单,里面藏着各种氨基酸和微量元素,直接点亮了整个菜肴。 不过,除了这么多花样,咱们最简单的处理方式也不能忘,大豆泡水发芽,就是最纯粹的生命力了。 豆芽既可以凉拌,也可以热炒,营养丰富、口感鲜脆,是老百姓日常桌上的家常菜,简简单单,但滋味清新,是另一番朴素的美食享受。 一颗小小的大豆,在几千年的时光里,经过无数人的细心钻研和不懈尝试,被开发成多种多样的吃法。 不管是柔滑的豆腐、扎实的豆干,还是咸香的豆酱、醇厚的酱油,再到嫩黄的豆芽,这些都是中国人把生活过成滋味、把普通过成花样的例证。 豆子的变化是古人坚持不懈、追求美好生活的缩影,也是平凡日子里最有温度的味道。