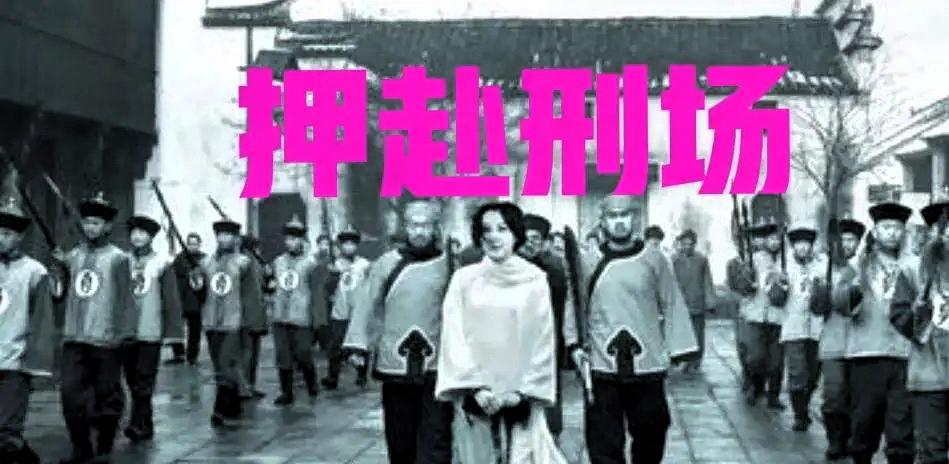

1907年,年仅31岁的秋瑾在绍兴被害,无人敢替她收尸。6岁的女儿王灿芝被送回老家,只有她嘴里喊着:我要去给妈妈报仇。并从小就学习武术,誓为母报仇。 在绍兴古轩亭口,秋瑾这位以笔为剑、以身为炬的巾帼英豪,倒在了清廷的屠刀之下。 然而,比死亡更令人心寒的,是死寂与回避。 清廷以“谋逆”重罪昭告天下,悬赏缉拿“余党”。 最终,秋瑾的遗体被曝于市,无人敢近,无人敢殓。 昔日门庭若市的王家,此刻大门紧闭。 年仅六岁的王灿芝,秋瑾的幼女,也被忠仆匆匆带离了这片伤心地,踏上了返回湖南双峰乡下的归途。 然而,湖南双峰乡下,并非避风港。 秋瑾的名字,依旧是禁忌,无人敢提。 县城墙上,“缉拿秋瑾余党”的告示十分显眼,将王灿芝与“逆党之后”的标签牢牢捆绑。 在这个封闭的乡村,她成了被恐惧与流言包裹的“异类”。 当祖母看到她时,王灿芝竟攥紧拳头:“我要给妈妈报仇!” 仇恨的种子一旦播下,便会顽强生长。 年幼的王灿芝,开始了自己的“奋斗”。 将晒谷场当成了战场,她拾起木棍,对着稻草扎成的假想敌,一遍遍重复着劈砍、突刺的动作。 汗水浸湿了粗布衣衫,木屑刺破了稚嫩的手掌,那双清澈的眼睛里,却依然燃烧着复仇的烈焰。 祖母,深知孙女的仇恨,更明白这仇恨若不加引导,终将焚毁自身。 夜深人静,当祖母为孙女解开缠足的白布,看到那双本该娇嫩的脚掌因日复一日的苦练磨出厚厚的老茧时,浑浊的泪水在眼眶里打转。 她开始默默支持孙女,甚至变卖了仅有的几件首饰,托人从省城秘密请来一位走江湖的武师。 每月,家中本已拮据的口粮,要匀出大半作为束脩。 武师教授拳脚时,告诫王灿芝:“招式要快,但心要沉。你娘舍生取义,非为私仇。” 王灿芝似懂非懂,只将母亲遗物中一方绣着“竞雄”二字的手帕,紧紧缠在腕间。 每一招每一式,都带着玉石俱焚般的狠厉。 十五岁那年,辛亥革命的枪声如同惊雷,震碎了清廷的腐朽统治。 双峰乡下,新任县官到任,高谈“革除旧弊”。 王灿芝,这个在沉默与压抑中长大的少女,做出了一个石破天惊的举动。 她昂首挺胸,站在村中祠堂前,清晰而响亮地宣告:“我娘是秋瑾!” 话音未落,年迈的祖母惊骇过度,当场晕厥。 而王灿芝,却仿佛卸下了背负多年的无形枷锁。 她不再是那个需要隐藏身份的“逆党之女”,她是秋瑾的女儿! 然而,当清廷覆灭的消息传来,王灿芝看着欢呼雀跃的人群,内心却陷入迷茫。 仇,报了吗? 那下令杀害母亲的清廷已然崩塌,可母亲为之奋斗的理想,女子解放、家国新生,似乎仍遥不可及。 她抚摸着腰间的剑鞘,第一次感到了复仇目标的虚无。 祖母醒来后,轻叹:“你娘要的,不是哪个人头落地,是这世道变个样啊。” 这句话如同醍醐灌顶,彻底击碎了王灿芝心中那座由仇恨构筑的牢笼。 她辗转难眠,母亲的遗诗、武师的告诫、祖母的话语交织在一起。 她终于明白,“竞雄”二字,竞的是民族之雄,争的是男女平权之雄,而非一己私怨之雄。 第二天一大早,她变卖了母亲留下的最后几件首饰,凑足盘缠,踏上了前往上海的旅程。 十里洋场,新思潮涌动。 在这里,她第一次听说了“航空救国”的理念。 当看到画报上翱翔蓝天的铁鸟时,她眼中燃起了比当年练武时更为炽热的光芒。 天空,或许才是她继承母亲遗志、报效家国的新战场! 习武强身,可护一人,而驾机御空,方能卫一国! 二十岁的王灿芝,怀揣着梦想,登上了远赴大洋彼岸的轮船。 她以惊人的毅力克服语言与专业的双重障碍,考入纽约州立大学航空系,成为当时凤毛麟角的中国女留学生,更是中国女性航空先驱之一。 面对旁人“女子学飞行太过危险”的质疑,她拍打着训练机的机翼,仿佛在回应母亲的在天之灵:“我娘当年敢提刀闹革命,我便敢驾着这铁鸟守护家国!” 学成归国后,她投身于中国早期的航空教育事业。 她培养的飞行人才,日后许多都义无反顾地飞向了抗日救国的烽火前线,用热血在长空书写着保家卫国的壮歌。 晚年的王灿芝,时常独自凝望母亲秋瑾的照片。 王灿芝对着照片,如同与至亲对话:“娘,您看,世道真的变了。女子能上学堂求知,能驾铁鹰翱翔,能挺直腰杆立于天地之间。您当年‘秋风秋雨’所愁的,女儿和无数后来者,正一点一点将它改变。” 她未曾让私仇困囿一生,却将母亲秋瑾那“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”的铮铮铁骨与家国情怀,融入了更为广阔的时代洪流。 主要信源:(央广网——“巾帼英雄”——秋瑾)