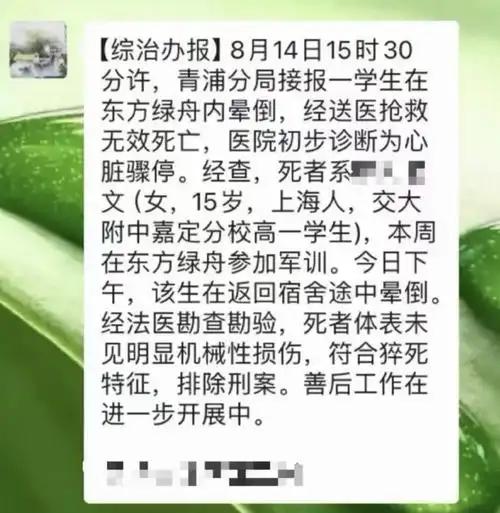

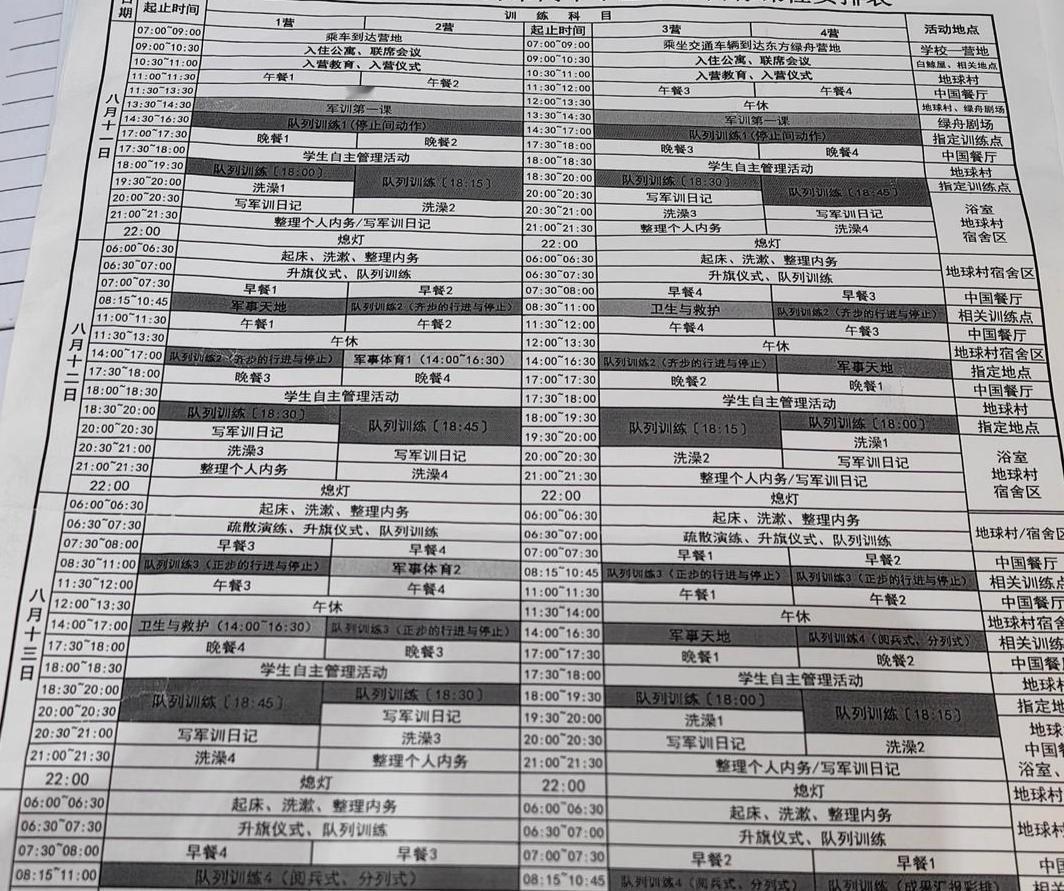

8月14日,15岁的欧阳同学在参加上海交大附中嘉定分校组织的军训时,突然倒地,抢救无效死亡。 家属称,孩子初中是篮球队主力,体育成绩常年满分,体质“没得挑”。可就是这样一位体魄强健的女孩,在军训第三天午后,却因“呼吸心跳骤停”永远离开了。 据家属提供的监控画面显示,当天中午,欧阳同学还在宿舍“蹦蹦跳跳”地取帽子,准备参加下午的队列训练。 然而,几分钟后,她突然蹲在路边,短短几十秒内失去意识。两名同学发现后立即通知老师,但急救过程引发争议——医务室未使用AED设备,仅吸氧4分钟后才拨打120。 当天上海发布高温黄色预警,室外气温超35℃。而军训安排表显示,下午2点至4点30分,学生需连续进行队列训练。有家长质疑:“高强度训练+高温暴晒,这样的安排是不是太冒险了?” 其实,这不是第一起军训期间的意外,类似的悲剧几乎年年上演:2024年山东一名女生因热射病死亡,2020年湖南男生军训时猝死,甚至2006年就有学生因中暑丧命。 这些案例的共同点,是训练时间集中在夏季或初秋的“秋老虎”阶段。 目前,很多学校仍坚持“传统安排”,把军训当作“开学必修课”,甚至用“锻炼意志”“吃苦教育”来粉饰。可学生不是机器,他们需要休息、补水,更需要科学防护。 为什么一个看似健康的女孩,会在高温下突然倒下? 医学专家分析,心源性猝死、热射病、电解质紊乱都有可能,但具体原因还需等待尸检结果。不过,有一点可以肯定——高温环境会放大身体隐患。 同时,学校和营地的应急处理是否到位?东方绿舟作为多次承担军训任务的营地,是否配备了足够的急救设备?医务室人员是否具备专业资质?这些问题值得深入反思。。 近年来,关于“取消军训”的呼声越来越高。支持者认为,军训的军事意义早已弱化,形式主义色彩却愈发浓厚。学生在高温下站军姿、走正步,更多是为了“拍照发公众号”“展示纪律性”,而非真正提升国防意识。 但也有声音指出,军训能培养集体荣誉感和抗压能力。 浙江大学附属中学尝试将军训调整到清晨或傍晚,并加入急救培训,被网友称为“科学军训”。而长沙某中学甚至在高温天改为室内国防教育,既规避风险,又保留教育意义。 但不管怎样,与其在酷暑中硬扛“形式主义”毒打,不如把军训变得更“人性化”。避开高温时段,减少户外时长。同时营地配备AED、救护车,教官接受急救培训。 学生不是“超人”,他们的身体承受力有限。与其用“吃苦”证明成长,不如用科学守护健康。当“形式主义”压过“安全底线”,再“有意义”的活动也会变成隐患。 未来的军训不应再是“高温烤箱”,而应当是一堂真正的生命教育课。

评论列表