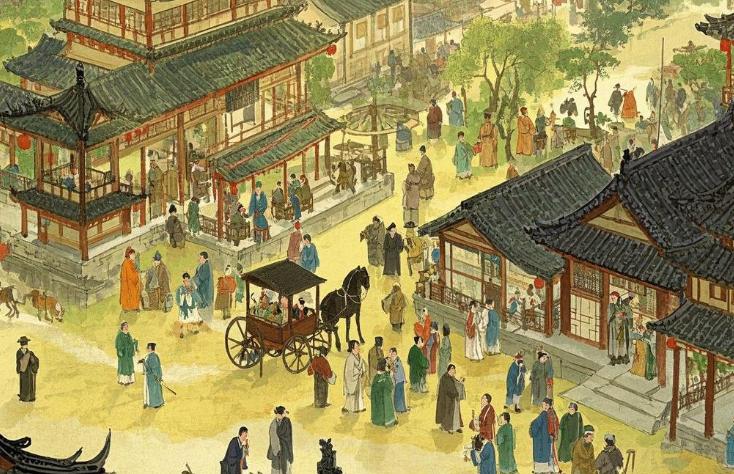

打广告这种现象在现代有很多形式,那在古代是怎么宣传的? 古人也有他们自己的 “打广告” 办法,而且还挺有意思。 以前,酒旗就是酒店的招牌,把写着 “酒” 字的布,挂在长长的竿子头上,高高地悬在店外,就为了招呼路人。 像宋朝窦子野在《酒谱》里说的,酒旗可大可小,一尺布就能缝一个。 颜色呢,素色或者青色都行,就算小地方,十户人家的小邑,也准有酒旗。 《东京梦华录》里就写着 “彩楼相对,绣旗相招”“醉仙锦旆”。 酒旗上一般都会写字,字数没个准,从一个 “酒” 字,到一整行诗文都有。 南宋的时候,官办酒库搞那种大型活动,广告酒旗可不得了,用三丈多长的白布,挂在竹竿顶上。 上面写着 “某库选到酒匠某人,酿造上等醇辣无比高酒”,整整 18 个浓墨大字。 还得找三五壮汉扶着这酒旗走,前面再有鼓乐、杂技开道,穿街过市的,那围观的人,里三层外三层。 到了宋代,酒文化那是达到了顶峰,为了让大伙多喝酒,好多卖酒的店家那可真是想尽办法。 北宋刚开头的时候,酒税就有 185 万贯,占全国货币税收的 10%。 一直到清朝,酒旗这种商业民俗,都还特别普遍。 像《东京梦华录》里记载,宋朝中秋的时候,节前各个酒店都卖新酒,重新装饰门面彩楼,弄些花头画竿,挂着醉仙酒旗。 城里人都争着去喝新酒,到了中午下午的时候,家家酒店都没酒了,就把望子,也就是酒旗给拽下来了。 张择端的《清明上河图》里,也能清楚看到宋朝的酒旗。 不管是扫墓人家走的近郊小径旁,还是大码头岸边,还有城内大路旁的中型酒家、小型酒铺,都挂着青白布酒旗。 说完酒旗,再讲讲货郎,货郎这行当,老早就有了。 现在能看到最早的货郎形象,是北宋宫廷画师张择端在《清明上河图》里画的。 那时候东京汴梁城多繁华啊,走街串巷的货郎自然少不了。南宋宫廷画师李嵩,还专门把货郎当成独立形象来画,还有四幅《货郎图》传世。 有一幅手卷,尺幅最大,绢本设色,画里一个老货郎,挑着担子,和颜悦色的。 担子上的东西琳琅满目,夸张的是,老货郎头上、胸前、手腕上,都挂满了小商品,引得一群妇女小孩在后面追着看、围着瞧。 他们一般都拿着拨浪鼓,本来是先秦之前礼乐演奏用的乐器,后来就成了货郎 “招摇过市” 的标志,大家都叫它 “货郎鼓”。 元朝的时候,货郎这种特有的叫卖方式,还形成了独特的 “货郎儿” 唱腔。 像元曲里写的,“无过是赶几场沸腾腾热闹场儿,摇几下桑琅琅蛇皮鼓儿,喝几句韵悠悠信口腔儿”,说的就是货郎招揽生意的场景。 还有吆喝这事,在宋朝,小商贩们可注重吆喝了,他们不光嗓子好,还能即兴填词演唱。 卖包子的唱 “包子令”,卖饮料的唱 “甜水令”,要是穿越回宋朝,走在街上,到处都是这种美妙动听的市井吆喝,感觉就像在音乐节似的。 可惜北宋被女真打败,南宋又亡于蒙古,那时候和平稳定又繁荣的商业文明,全被破坏了。 那些优雅的唱词,动听的曲调,还有市井和宫廷里的叫卖声,全在战火里没了。 虽然完整的叫卖内容失传了,但从一些文献里,还能找到点影子。 宋元话本里有个《快嘴李翠莲记》,新媳妇李翠莲给公婆敬茶,那话说得一套一套的,就有点像市井小贩唱卖货品的样子。 “公吃茶,婆吃茶,姆姆来吃茶,姑娘、小叔若要吃,灶上两碗自去拿,两个拿走慢慢走,泡了手时哭喳喳。 在南宋都城临安府,小商贩们挑着担子走街串巷,叫卖吃的、用的、穿的、戴的、玩的、看的,方式都是 “歌叫关扑”。 “歌叫” 就是用唱腔叫卖,吆喝起来跟唱歌似的,“关扑” 呢,就跟现在的有奖促销差不多。 小贩把货物摆在你面前,旁边放个轮盘,轮盘上画着各种小动物,他把轮盘转起来,让你拿飞镖去扎。 扎到狮子,几文钱就能买只大烤鸭;扎到别的动物,就得用正常价钱买。 不同行业的小贩,唱词不一样,关扑的方式也不一样,转轮盘扎飞镖、掷骰子看点数。 还有让掏出三枚铜钱一起扔,根据铜钱正反面定价钱,这些都是宋朝常见的关扑形式。 古人虽然没咱现在这些高科技广告手段,但他们靠着酒旗、货郎鼓,还有各种吆喝,也把生意宣传得有声有色。 从这些古人 “打广告” 的办法里,也能看出当时的商业文化和社会生活,真是挺有意思的。