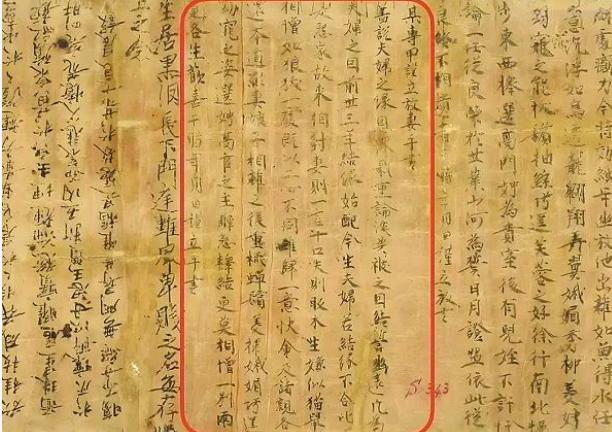

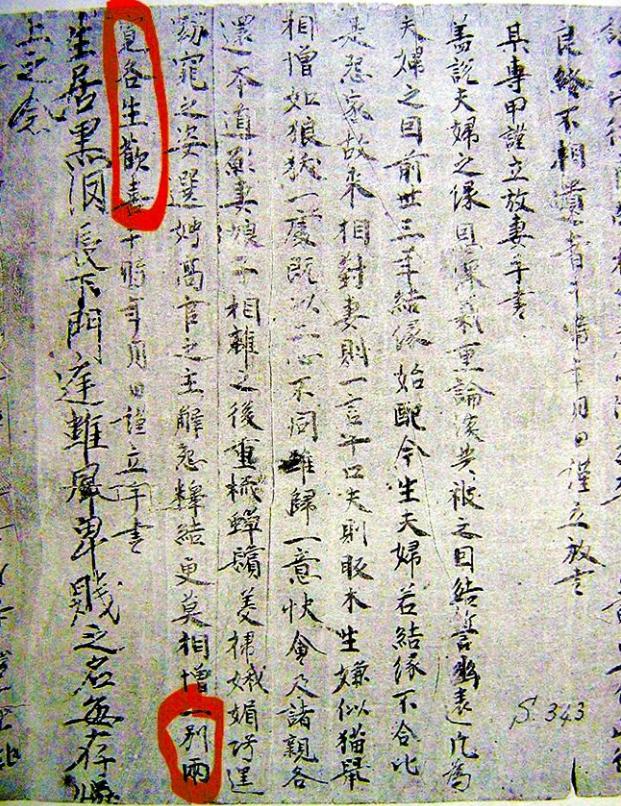

离婚协议书在古代叫什么,和现代的相关协议有什么区别? 现在夫妻要离婚,得签离婚协议书,把财产咋分、孩子归谁这些事儿都写明白。 那古代两口子要是过不下去了,怎么办?他们也有类似离婚协议的东西。 尤其是唐代的 “放妻书”,那措辞,温情得很,跟咱印象里古代婚姻冷冰冰的感觉可不一样。 先得知道,古代婚姻和现在大不一样。 过去讲究 “父母之命,媒妁之言”,男女结婚,自己说了不算,得听家里长辈安排。 而且那时候男尊女卑,女的在婚姻里地位低,大多只能顺着丈夫。 不过,也不是说古代女的就完全没离婚的可能,只是离婚的方式和现在差别大。 到了唐代,社会风气变得开放,离婚这事儿也没以前那么忌讳了。 唐代有个挺特别的离婚制度,叫 “和离”。 《唐律疏议》里说得明白,要是夫妻 “不相安谐而和离者,不坐”。 意思就是,两口子要是都觉得过不到一块儿去,能协议离婚,而且不用担法律责任。 这在古代可少见,给了女性比其他时候更多在婚姻里说话的机会。 在这个背景下,“放妻书” 就出现了,1900 年,在敦煌莫高窟一个封闭很久的洞窟里,有人发现了一批古代文献,里头有 12 件唐宋时期当离婚协议用的 “放妻书”。 虽说这些纸都泛黄了,可上面那几百字,藏着古人婚姻离合里的深情,还有他们处理事情的智慧。 拿知名度最高的《赵宗敏谨立休放妻书》来说,一开头就讲 “盖说夫妻之缘,伉俪情深,恩深义重”,先把夫妻缘分、感情这些美好的事儿提一提。 但要是 “二心不同,难归一意”,感情出问题了,就用 “似猫鼠相憎,如豺狼一处” 打比方,委婉地道出婚姻里的矛盾。 最后还写着对未来的盼头,希望两人分开后都能过得好,这既让人放下过去感情,又顾全了彼此尊严。 “放妻书” 本质上是一种契约,要签这东西,得有亲属在旁边看着,还得去官府备案,财产咋分也得写清楚。 女的能把自己嫁过来时带的嫁妆拿走,有的还能分点夫妻一起攒下的财产。 还有个有意思的地方,“放妻书” 里很少直接指责对方,一般把矛盾归到 “前世怨家”“结缘不合” 这些说法上。 这么委婉的说法,既给双方留了面子,又免得家族之间闹矛盾,把古人处理人际关系的聪明全展现出来了。 那时候 “放妻书” 格式也有讲究,开头先讲讲理想婚姻该啥样,两口子该咋相处。 接着说现在婚姻啥情况,也就是为啥要离婚,最后把离婚后咋安排,像财产咋分、孩子归谁这些事儿写明白。 从发现的 “放妻书” 看,唐朝夫妻离婚,显得有情有义,好聚好散,互相理解包容。 不过,也别以为唐朝离婚就跟现在协议离婚一模一样。 实际上,离婚主动权大多还在丈夫手里,妻妾得丈夫点头才能离开,不像男的能主动休妻。 而且出土的 “放妻书” 其实是类似模板的书仪,真要离婚,照着模板把双方名字、离婚日子填上就行。 模板写得温情,可当事人真实感情咋样,光看模板可猜不出来。 但不管咋说,“放妻书” 就算是个模板,也透出当时的价值观。让咱看到唐朝女性地位、社会风气啥样,也让咱对古代婚姻多了层理解。 再往前追溯,其实唐代之前,民间就有自愿离婚的事儿。 先秦时,晏婴车夫的媳妇嫌弃丈夫没见识,主动提离婚,丈夫也同意,就和离了;汉代曹寿得了重病,他妻子也跟他离了婚。 这说明唐代以前,夫妻在解除婚姻关系上,也不是一点自主权都没有。 唐朝把和离正式定成法律制度,夫妻因为 “彼此情不相得”,能在双方长辈见证下离婚,还不用受罚。 这和古代一直有的 “七出” 离婚条件不一样,“七出” 是丈夫单方面能休妻的七种理由,像妻子不孝顺公婆、没孩子、出轨这些。 可 “七出” 也不是丈夫想用就能随便用的,比如因为 “无子” 休妻,《唐律疏议》规定,妻子要是不到五十岁没孩子,不能休妻,这是从保护女方生育权角度考虑的。 还有 “义绝”,这是夫妻间要是有伤害对方亲属、出轨、谋害对方这些事儿,官府强制让他们离婚,违反了还得受罚。 和 “七出”“义绝” 比起来,“和离” 也就是 “放妻书” 这种形式,明显更有人情味儿,也更接近现代协议离婚的意思。 古代婚姻,不管是结婚还是离婚,都跟家族利益绑得紧紧的。离婚不光是两个人分开,还得考虑两大家族的关系。 所以古代离婚得通知双方父母、亲戚,“放妻书” 也得在家族亲眷看着的时候签。 婚姻对古人来说,上要敬奉祖宗,下要传宗接代,是大事儿,离婚自然也不能随便。 从唐代 “放妻书” 里,能看到古代离婚制度的复杂,还有古人处理婚姻问题的智慧。