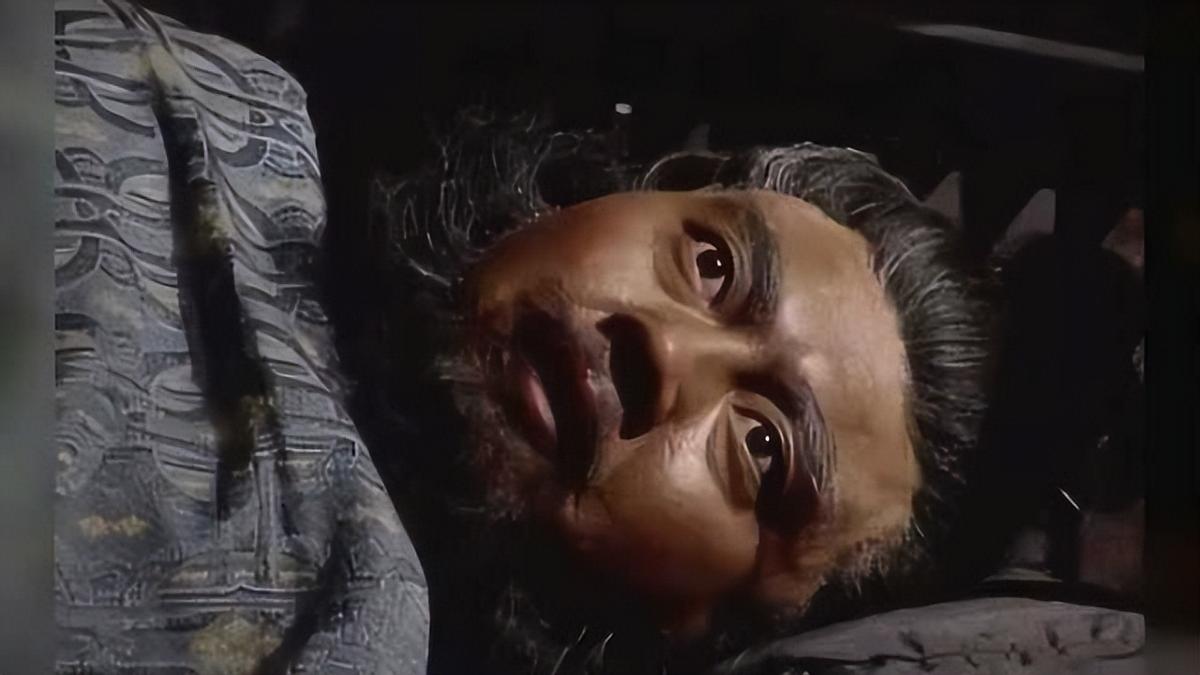

历史上的张飞,到底是怎么死的?他真的是死于手下小兵之手吗? 建安二十四年(219年)冬,关羽败走麦城的消息震动蜀汉。张飞在阆中军营里捶胸痛哭,血泪浸透衣襟。这位以勇猛著称的将领,此刻像个无助的孩童。他或许未曾想到,自己的命运早已与二哥的死亡紧紧绑在一起。 章武元年(221年)秋,刘备称帝后的第一道诏令便是东征孙权。张飞奉命率一万精兵从阆中出发,与主力会师江州。出征前的夜晚,营帐内烛火摇曳。张飞醉卧榻上,酒气熏天。范疆、张达二人悄然潜入,寒光闪过,一代名将就此陨落。 《三国志》的记载只有寥寥数语:“临发,其帐下将张达、范强杀之,持其首,顺流而奔孙权。”没有惊心动魄的搏斗,没有临终前的豪言壮语,有的只是刺客得逞后的仓皇逃亡。这种平淡的叙述,反而让死亡显得更加残酷。 张飞的悲剧,早在他对待士卒的态度里埋下伏笔。刘备曾多次告诫他:“卿刑杀既过差,又日鞭挝健儿,而令在左右,此取祸之道也。”这位主公太了解自己的兄弟了——张飞可以在战场上视死如归,却无法在日常管理中克制暴烈的脾气。 考古发现为我们揭开了更复杂的人性画卷。1985年四川出土的张飞墓中,不仅有那柄闻名遐迩的丈八蛇矛,还有书法真迹和仕女图。矛身弯曲如长虹,笔锋刚劲似刀锋,画中仕女衣带飘逸。 这些文物揭示了一个鲜为人知的张飞:他不仅是赳赳武夫,更是精通书画的雅士。这种性格的撕裂,或许正是他悲剧的根源。 在阆中驻军时,张飞的暴虐达到顶峰。为赶制东征所需的白盔白甲,他勒令范疆、张达三日内完成千万件。当二人跪地求饶时,换来的是五十军棍的毒打。这种将个人意志凌驾于现实之上的做法,最终点燃了部属心中的怒火。 张飞遇刺的背后,折射出蜀汉政权的深层危机。作为阆中守将,他拥有高度自治权,甚至保持着“飞营独立”的军阀作风。这种权力架构使得他的营帐成为监管盲区,刺杀行动得以顺利实施。 更值得玩味的是刺客的逃亡路线。范疆、张达带着首级顺流而下,五百里蜀地竟无一人拦截。他们最终投奔孙权,而孙权却将二人缚送回蜀。这看似离奇的举动,或许隐藏着政治博弈的玄机。孙权清楚,接纳弑主之臣只会彻底激怒刘备,不如将烫手山芋扔回蜀汉,换取战略缓冲空间。 蜀汉情报系统的失灵同样令人咋舌。张飞帐下的军需官早已察觉二人异动,却选择沉默。在那个告密成风的时代,这种集体失语暗示着更深层的信任危机。 关于张飞之死,后世衍生出诸多猜测。有人认为这是东吴精心策划的暗杀行动,通过收买部将削弱蜀汉战力。这种说法虽无直接证据,却符合当时的政治逻辑。孙权在荆州之战中尝到甜头,故技重施并非不可能。 另一种观点聚焦于权力斗争。张飞作为刘备的嫡系,与诸葛亮等荆州派存在微妙关系。他的突然死亡,是否为某些势力清除障碍?这种阴谋论虽缺乏实据,却反映出人们对历史复杂性的本能探索。 考古发现则提供了新视角。墓中出土的《张飞别传》残简显示,张飞在关羽死后曾多次鞭打劝阻他的部将。这种因悲痛而失控的行为,加速了部属的离心离德。 张飞的死讯传到白帝城时,刘备只是轻声叹息:“噫!飞死矣。”这位老主公的反应看似冷漠,实则蕴含着对命运的无奈。他深知,张飞的性格缺陷注定了这样的结局。 夷陵之战的惨败,让蜀汉元气大伤。如果张飞尚在,以他的勇猛和威望,或许能改变战局。但历史没有如果。当陆逊的火船在猇亭江面燃起时,蜀汉的复兴之梦也随之破灭。 千年后的今天,张飞的形象依然鲜活。他是戏曲舞台上的黑脸猛士,是游戏世界里的狂战先锋。但在历史的尘埃中,我们更应看到那个真实的张飞:他勇猛如虎,却也脆弱如纸;他战功赫赫,却也伤痕累累。他的死亡,不仅是个人的悲剧,更是时代的缩影。 当我们凝视阆中张飞庙的塑像时,仿佛能听到千年前的战马嘶鸣。那个在长坂坡上怒吼的身影,最终倒在了自己铸就的牢笼里。这或许就是历史最残酷的真相:英雄可以征服世界,却往往无法战胜自己。