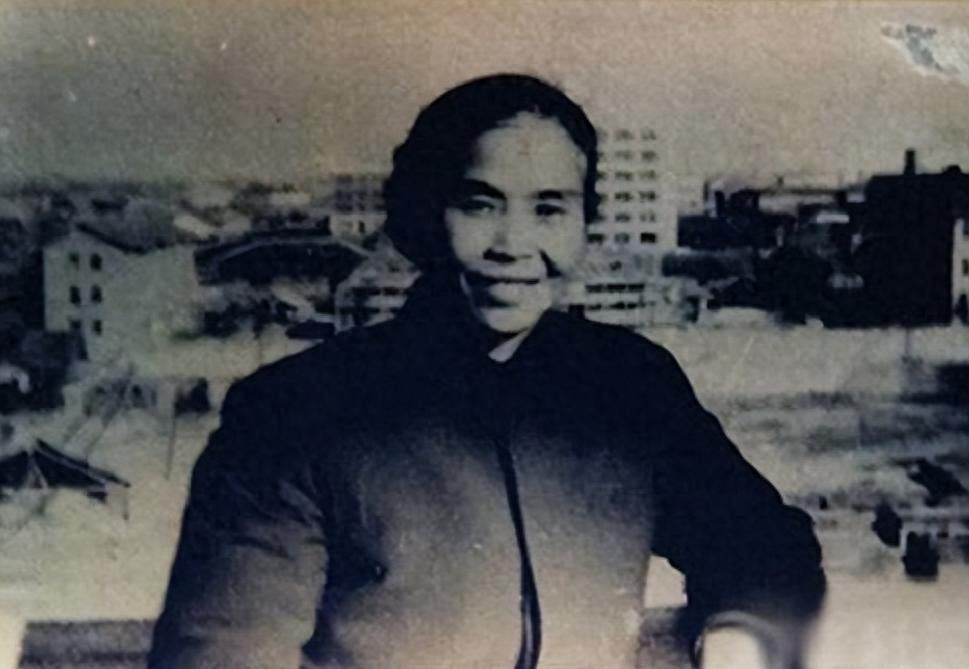

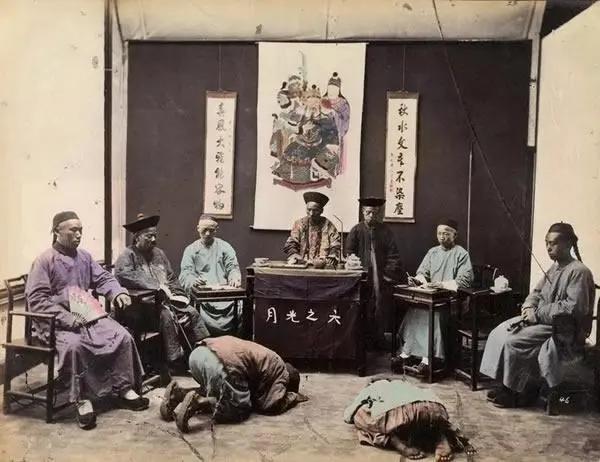

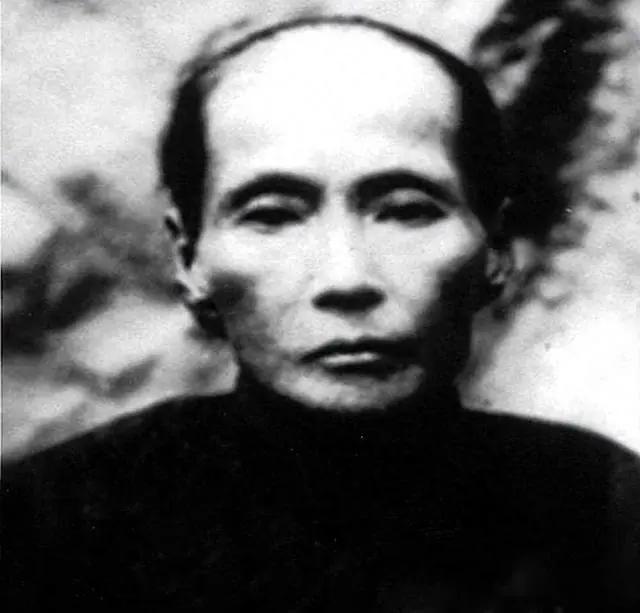

84年贺子珍知道自己时日无多,对李敏说:我看到毛主席向我招手 “妈,您感觉怎么样?”1984年4月16日凌晨两点,李敏在华东医院的病房里轻声问。昏暗的灯光下,贺子珍缓缓睁眼,嘴角动了动,“我看到毛主席向我招手。”短短一句,让病房里所有人瞬间噤声。李敏泪水打湿了枕巾,却仍极力稳住情绪,她听得出,那是一种诀别的暗示。 消息很快传到北京。邓小平批示:后事一切按毛主席夫人规格办理,骨灰入八宝山一室。上海市委松了一口气,紧急会议当晚散场。有人感慨道:“这下终于不用纠结级别了。”话虽轻,却透出对这位井冈山女战士的敬重。 贺子珍想安葬在北京,不只是因为那里有毛主席。更深一层,她把首都当作理想和青春的坐标。她曾说,北京是新中国的心脏,也是她亲手参与守护、流血牺牲换来的地方,生命最后一站放在那儿,顺理成章。 倒推半个世纪,1909年的中秋夜,江西永新的贺家灯火通明。读书人贺焕文抱着新生女儿,随口给了个乳名“桂圆”。谁也想不到,这个名字后来被革命书写成“贺子珍”,成为井冈山第一位女党员。贺家虽属乡绅,但不霸凌佃户,父母教子女行善,家风正,底子厚。可北洋时期的腐败风暴一来,家产被折腾得七零八落,父亲坐过牢,母亲四处奔走,三个孩子从小就见识了旧社会的冷漠。 贺子珍十六岁接触《湘江评论》,被“改造旧中国”那几个大字震住,她逢人就说:“我得干点大的!”1925年入团,次年参加北伐军宣传队,再后来成了永新妇女部部长。她不爱坐办公室,成天往前线钻,甚至求哥哥贺敏学教打枪。最经典的一幕是两枪打碎两个泥坛子,老兵们愣住了。有人嘀咕:“小姑娘见血肯定腿软。”结果第一次实战,她左右开弓,七八名敌兵倒下,自己连衣角都没脏。那天之后,她有了个外号——“双枪女将”。 1928年春,秋收起义部队上井冈山。贺子珍负责接待,一眼就认出那位高个子湖南人,“您就是毛泽东?《湘江评论》我全读过。”毛主席笑了笑,说:“文章算不得什么,关键在行动。”两人的缘分,就此展开。后来他们成婚,外界多用“革命伴侣”形容,其实在那片枪林弹雨里,更像生死战友。中央苏区、长征、延安,贺子珍跟着毛主席穿越雪山草地,受过枪伤、炸伤、难产之痛,身上留下碎片无法取出,她却没一句抱怨。 长征途中,贺子珍和毛主席因意见分歧闹过别扭。延安后,两人终究分道。1946年,组织送她去苏联医治,八年辗转,心里却始终悬着延河畔那盏油灯。1955年归国,她默默住在上海疗养院,不再谈感情,只关心中央的决策。1959年庐山会议那次重逢,她忍不住问:“主席身体如何?”毛主席回答:“革命没完,身体就不能垮。”两人对视几秒,许多话不用说。 1976年9月,毛主席去世。贺子珍没获准出席追悼,只能守着收音机落泪。那一年,她在日记里写道:“想念,不会停。”字迹凌乱,纸张被泪水浸皱。三年后,中央批准她参观毛主席纪念堂。她站在水晶棺前,双手颤抖,仍不忘整理衣襟,好像又回到了遵义会议后那个夜晚,给主席缝补旧军装。 时间来到1984年4月。糖尿病、脑血栓、陈旧弹片同时发作,贺子珍几乎说不出完整的长句,却清楚地告诉医生:“别抢救过度,浪费国家资源。”梁柱医生悄悄对李敏说:“老太太意志力强,疼痛刺激值几乎是常人的两倍。”可再强的意志也敌不过生命极限。4月19日清晨七点整,心电图走平。护士拔针时,在她前臂看到密集的针孔——这是半生创伤与治疗叠加的刻痕。 按规定,她仅是正厅级离休干部,理论上不应在八宝山一室。可她曾背着两把驳壳抢救红军,曾在血泊中护送中央文件,曾是毛主席的夫人。邓小平给出的批示,既是对历史贡献的尊重,也是对那段艰苦岁月的敬意。4月22日,北京八宝山革命公墓庄严肃穆,花圈里一排排熟悉的名字,老战友们步履蹒跚,却依然敬军礼。有人发现她的骨灰中混着几颗弹片,忍不住小声说:“跟了她大半辈子,终究还是走进了首都。” 关于贺子珍,后辈讨论最多的是“牺牲与成全”。她牺牲了富足舒适的生活,成全了党的事业;牺牲了个人情感,成全了毛主席的家国担当。有意思的是,她对结果从不计较,常挂在嘴边一句话:“选择了路,就别问多远。”在井冈山革命博物馆的相册里,那张扎着麻花辫、眼神倔强的照片依旧清晰,仿佛在提醒后来人——理想,不会因时代变迁而褪色。 如今,站在八宝山那座肃穆的灰色墓碑前,人们很难把她与“娇弱女子”联系在一起。碑文只是简单写着:贺子珍,1909—1984。没有显赫头衔,没有豪言壮语,却足以说明一切。榆树上的风铃偶尔作响,好像有人在低声呼唤:子珍,集合。