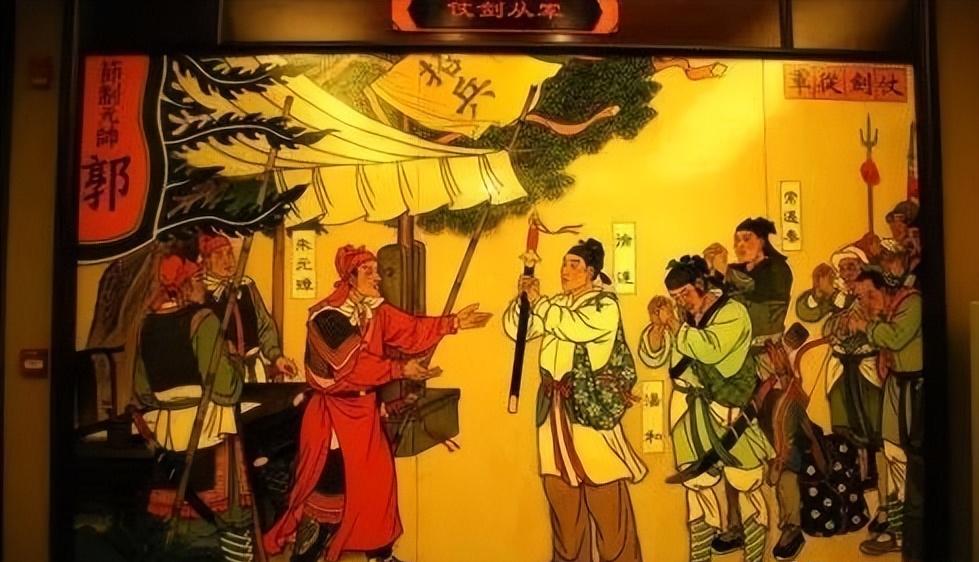

1403年,明朝开国功臣郭英临终前,把儿女叫到身边,语重心长道:“朱元璋杀了那么多有功之臣,独留我和耿炳文,朱棣上位后,耿炳文被逼死了,唯独我安然无恙,可知为何?”儿女纷纷摇头,等待着父亲的教诲。[凝视] 1403年,67岁的郭英病危,临终前对儿子说了句让人深思的话:“我这辈子最大的本事,不是杀敌立功,而是活到了今天。” 这位明朝开国功臣见证了太多同袍的悲惨结局,徐达、常遇春、邓愈这些当年的战友早已不在人世,而他,一个当年的小侍卫,却成了硕果仅存的功臣之一。 郭英18岁就跟着朱元璋打江山,但他从来不是主角,别人攻城略地,他专门干救驾的活儿。武昌城下,敌将夜袭朱元璋大帐,郭英一刀解决了刺客。鄱阳湖大战,他守住关键水道,用火攻配合主力获胜。 这些功劳足够让他封侯拜将,但郭英做了个聪明的选择,他主动要求继续当朱元璋的贴身护卫。别人觉得他傻,放着独当一面的机会不要,偏要围着皇帝转。 其实郭英看得比谁都清楚,贴身护卫虽然官不大,但能第一时间感受到皇帝的喜怒哀乐,朱元璋每次训斥大臣,每次起杀心,他都能提前察觉。这份敏锐,成了他最大的保命符。 明朝建立后,功臣们开始享受胜利果实,李善长置办了数千顷良田,蓝玉强占元朝妃子,连温和的汤和都在老家建了豪华府邸。只有郭英过得跟普通人差不多。 朱元璋好奇地问他:“别人都在置办家业,你怎么还住老房子?”郭英回答得很巧妙:“臣本来就是穷人家出身,现在有吃有穿已经很满足了。再多的财产,我也消受不起啊。” 这话听起来像谦虚,实际上是郭英对皇帝心理的精准把握,朱元璋最怕什么?怕功臣尾大不掉,怕他们有了实力后不听话。郭英的“知足”恰好消解了皇帝的疑虑。 更关键的是,郭英还有个特殊身份,他妹妹是朱元璋的宁妃,儿子娶了永嘉公主,这层皇亲关系让他既不能被轻易动,又不会被完全信任。郭英把这个尺度拿捏得恰到好处。 洪武末年,朝中只剩郭英和耿炳文两个开国功臣,建文帝继位后,郭英奉命去打朱棣。但他在军中的表现很耐人寻味——主张持久战,避免硬碰硬,结果被换将。 这看起来像是无能,其实是郭英的生存智慧,他知道无论谁赢,自己都不能站队太明显,建文帝赢了,他算是尽力了;朱棣赢了,他也没拼命对抗。 果然,朱棣夺位后,建文旧臣大多被清洗,连同样是开国功臣的耿炳文都被逼得抑郁而死。但朱棣对郭英却网开一面,只是让他退休回乡。 原因很简单:朱棣需要几个活着的开国功臣来装点门面,证明自己的统治合法性,而郭英既有资历,又没威胁,正是最好的选择。 郭英回乡后过得很低调,连当地官员的宴请都很少参加,他说:“我已经是半截入土的人了,就别给大家添麻烦了。”这种自觉的边缘化,让他安然度过了人生最后几年。 从18岁跟随朱元璋到67岁善终,郭英的一生诠释了什么叫“大智若愚”,他看起来没什么野心,实际上比谁都聪明。在那个功臣不得善终的年代,活下来本身就是最大的成功。 郭英的故事给现代人什么启发?在复杂的环境中,有时候藏锋守拙比锋芒毕露更有效,适度的“佛系”不是没有追求,而是对时机和分寸的精准把握。 真正的高手,往往不是最张扬的那一个,而是最懂得审时度势的那一个,郭英用一生证明了这个道理。 你觉得在现代职场中,郭英这种“低调生存”的策略还管用吗?面对复杂的人际关系,你会选择像他一样韬光养晦,还是主动出击争取更多机会?在你的工作和生活中,有没有遇到过需要“装傻充愣”才能化解的棘手局面?