元末诸雄中割据江浙的张士诚可以说是元末诸多割据势力中最为得民心的。苏州一带即便在明朝,每年的农历七月三十日,民间都虔诚地供奉九四香,纪念张士诚。因为张士诚太得苏州民心,气得朱元璋加倍征收苏州的赋税,在明代苏州一个府收的税相当于江浙一个省。这一切的原因何在?

元末三雄朱元璋,张士诚和陈友谅,为何成就天下是实力最弱的朱元璋,而强于朱元璋的张士诚和先后败给朱元璋。陈友谅败于朱元璋是骄兵必败,而张士诚则是小富即安。还有就是个人能力。

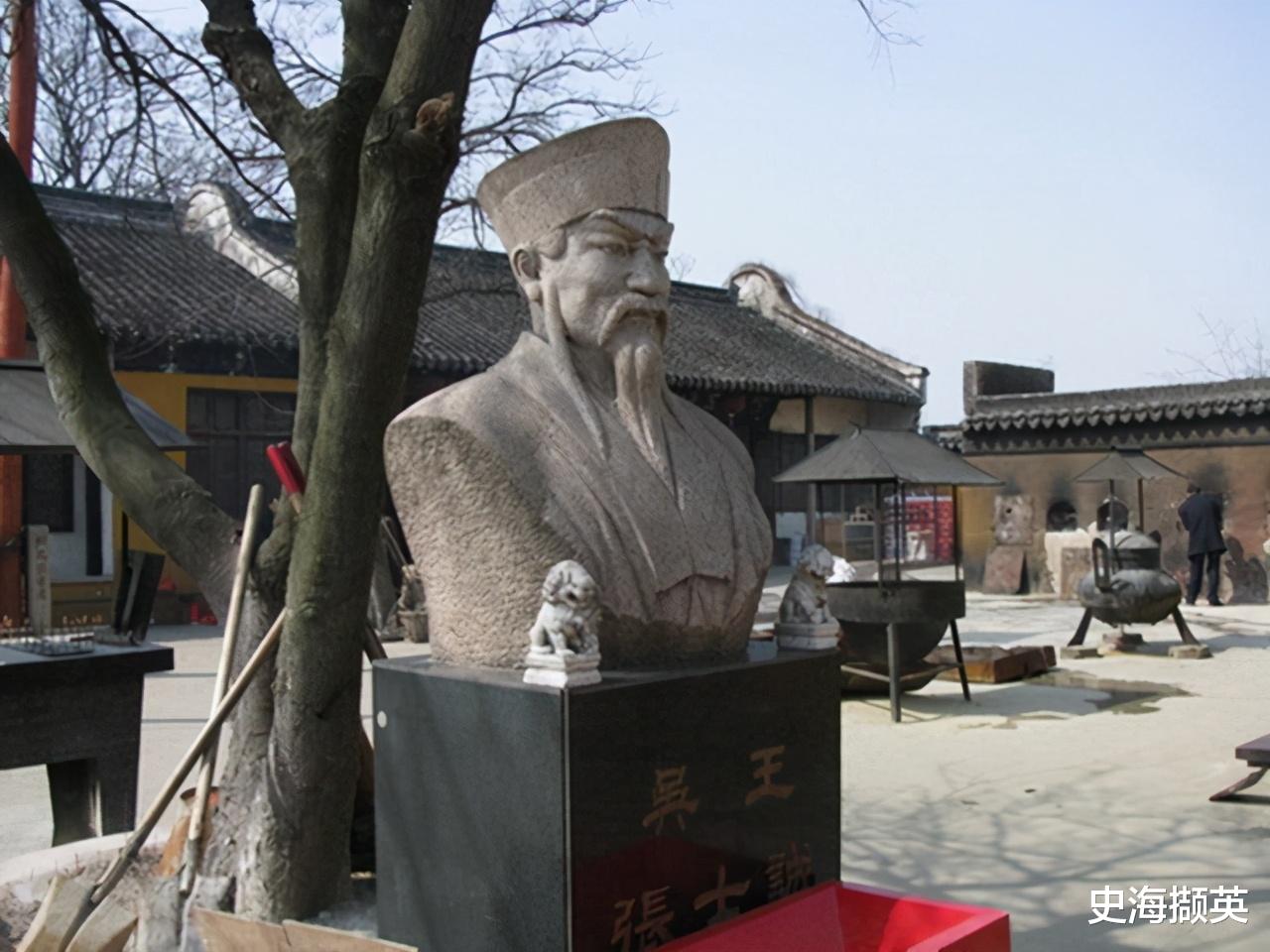

张士诚,原名张九四,泰州白驹场亭(今盐城市大丰区白驹镇)人。 他有三个弟弟张士义、张士德和张士信。兄弟四人为求活命就开始贩私盐,贩私盐一旦捕获就立即杀头。宋元两朝乃至后来的明清两代都立下重典:“凡伪造盐引者皆斩,籍其家产,付告人充赏。贩私盐者徒二年,杖七十。”

张士诚虽然看上去文文弱弱,但却敢贩盐,可见也是好勇斗狠之辈。不仅身体健壮,而且为人仗义疏财,每当乡亲们遇到困难的时候,他总是慷慨解囊,有求必应。渐渐地,张士诚在当地盐民中树立起很高的威信,这才是成大事的人。

自至正十一年(1351年)五月二日,刘福通在颍州率众起义之后,可谓是天下大乱,至正十三年(1353年)正月,张士诚带着三个弟弟和15个弟兄在盐场发起了暴动,至于原因很简单,民不聊生吃不上饭,为了活命只有造反。

张九四

张士诚颇有人望,可以说是振臂一呼天下响应,很快收拢一万多流民苦役,攻陷了泰州。泰州这地方虽然不大,但却是运河漕运的咽喉要道。张士诚占据泰州之后,又接连攻取兴化,接得胜湖,攻克宝应县。元朝数次派兵镇压都以失败告终,蒙元亲王完者秃甚至在泰州阵亡。随后至正十四年(1354年),张士诚攻取在高邮城后,在此宣布改朝换代,建元天祐,自称“大周诚王”。

元顺帝妥欢帖睦尔(意为铁锅)对于造反已经是虱子多了不痒,但对有人公然称孤道寡却是不能容忍的,于是征调大军三十万,号称五十万,由在宰相脱脱的领兵直取高邮。必然要将这个出头鸟给斩于马下。

可惜,张士诚颇有战力,死守高邮三个多月,元顺帝此时又急于求成,觉得脱脱拥兵自重,养寇自重,于是就将脱脱罢免,消息传到前线,元军顿时全线崩溃,张士诚抓住机会掩杀,完成了几乎不可能的惊天大逆转!这也给张士诚留下一个印象,城池只要守到底就有机会,就能翻盘。

在高邮之战后,张士诚派弟弟张士德乘胜渡过长江,攻取了平江府(今江苏苏州)、常州、松江(今属上海)、湖州等处地方。江南富庶之地几乎都被张士诚占据。也是在这一年,朱元璋也攻取南京。二人割据势力算是初步形成。

张士诚之所以败亡,就是小富即安,不求进取,他不知道,天下大乱,生逢乱世,有这种意识,败亡就是早晚的事情。再就是张士诚没有打过任何一场高强度硬仗,高邮之战主要也是困守城池,元军是因为脱脱被撤换才溃散的。张士诚军事能力比陈友谅略强,但强得有限。

朱重八

当时,朱元璋的实力远远不如张士诚和陈友谅。在这种情况下,朱元璋采取了打一个拉一个战略方针,打的是陈友谅,安抚的就是张士诚,所以一开始朱元璋就派使臣求见给张士诚,“其书曰:‘昔隗嚣称雄于天水,今足下亦擅号于姑苏,事势相等,吾深为足下喜。睦邻守境,古人所贵,窃甚慕焉。自今信使往来,毋惑谗言,以生边衅。’”应该说当时的张士诚是有能力解决掉朱元璋。老天爷也给过张士诚两次机会,两次机会都是陈友谅送来的。第一次机会就是龙湾之战前,陈友谅和张士诚约定东西夹击,事成之后共分朱元璋的土地。不过这招没管用,张士诚不傻,陈友谅如果消灭朱元璋,下一个就是自己,所以面对朱元璋与陈友谅之间的战争,张士诚采取作壁上观,这种策略显然是错误的。第二次机会就是鄱阳湖之战开打的时候,如果张士诚在朱元璋背后偷袭。这天下就没有朱元璋的份了,可张士诚当时派兵转战淮西,连朱元璋的老家凤阳和老根据地濠州都给占了。史载:“当是时,士诚所据,南抵绍兴,北逾徐州,达于济宁之金沟,西距汝、颍、濠、泗,东薄海,二千余里,带甲数十万。”

战略措施不能说有错,只能说时运不佳,大败了。张士诚输给了另一个更善守的武将——耿炳文,耿炳文能上位,能封长兴侯,而且朱元璋能把他留给孙子朱允炆,就是因为耿炳善守,耿炳文成绩靠的就是打张士诚,他镇守长兴十几年而屹立不倒 ,只能说明能力真的一般。此时的张士诚就看着朱元璋与陈友谅恶斗。并没有什么实际举动。

元顺帝至正二十三年(1363年)八月二十四日,朱元璋在与陈友谅在鄱阳湖的决定性的会战中取得了彻底胜利,就此,整个长江流域最大的武装集团就剩下两家,一个是朱元璋,一个就是贩私盐的出身的吴王张士诚。

等到至正二十三年(1363年)十月,刚解决陈友谅不到两个月,朱元璋便直接对张士诚动武,朱元璋命徐达、冯胜等人率军进逼高邮,攻取淮东各地,让常遇春则南下出击湖州。这是刘伯温战略规划,就是先斩断张士诚的羽翼,再取苏州。道理很简单。直接打苏州,张士诚的部下一会不顾一切来援。而且张士诚又善于守城。如果战势一旦不利,朱元璋很有可能成为脱脱第二,因此只能先打外围。

徐达

徐达军事能力自然不俗,一鼓作气,接连拿下高邮、淮安、徐州、宿州等地,用了差不多半年的时间,清除了张士诚的外围势力。常遇春死死困死湖州,让湖州不能救援高邮,但第二步攻势发起之前,朱元璋内部却出现了一件分歧,当时刘伯温希望暂时罢兵,因为如果不能一举荡平,还不如维持现状;而徐达则不然,在徐达看来,只要掐断长江水道,再击败了来援的水军,张士诚就分身乏术了。

而此时高邮守将见湖州援军迟迟不到,就向冯胜表示愿意投降。但作为副将的冯胜没把投降的事情向主将徐达请示,想把功劳全吞下,在朱元璋面前露个大脸。冯胜没想到的是,人家玩的是诈降。冯胜的部队被全歼了。朱元璋听说后让冯胜回南京,当即就要开刀问斩,后在徐达苦苦哀求之下,才算死罪饶过,但活罪不免,打了一通板子,然后罚他从应天徒步走回高邮,一路上不准骑马。“徐达围高邮未下,还师援宜兴,以胜督军。高邮守将诈降,胜令指挥康泰帅数百人先入城,敌闭门尽杀之。太祖怒,召胜决大杖十,令步诣高邮。”

冯胜又羞又气,把一肚子气就撒在了占领高邮城上,即便如此,也是经过四个月的围困作战,才拿下高邮最终陷落。可冯胜余怒未消,下令屠城!此举更是惹得朱元璋大发雷霆。朱元璋生气的不是冯胜屠城杀人,而是怪冯胜没有屠干净。但朱元璋也知道冯胜有点过分,所以高邮事件之后,每次跟张士诚作战,朱元璋都会刻意拉拢张士诚的大将,高官、厚禄、金钱、美女,那是要啥有啥。

常遇春

由于此时湖州久攻不克,朱元璋就命徐达为大将军,常遇春为副将军,率领二十万大军再战湖州。同时命令李文忠率军取杭州,命令华云龙率军取嘉兴。湖州是这次进攻的重中之重,守卫力量最为强大,因此朱元璋才会动用徐达、常遇春两员大将合力进攻。从八月份开始,一直打到了十月份,守将实在没有办法了,只好投降。与此同时,李文忠和华云龙也分别攻占了杭州和嘉兴。

就这样,苏州周围的据点已经全部被朱元璋拔除了。苏州就是孤城一座,张士诚困守苏州十个月,也终于坚持不住了。大元至正二十七年(1367年)九月,徐达、常遇春等人攻入苏州内城,张士诚被生俘,“大将军徐达遣人送张士诚至建康,士诚在舟中闭目不食,至龙江,坚卧不肯起,舁至中书省,相国李善长问之,不语。已而,士诚言不逊,善长怒骂之。上欲全士诚,而士诚竟自缢死。赐棺以葬之,死时年四十七。”“初,士诚见兵败,谓其妻刘氏曰:‘我败,且死矣,若曹何为?’刘氏曰:‘君勿忧,妾必不负君。’乃积薪齐云楼下,及城破,驱其群妾、侍女登楼,趣共自尽,令养子辰保纵火焚之,遂自经死。士诚有二子皆幼,城将破,刘氏以白金遗乳妪,令负二子逃民间,不知所终。”

然后,朱元璋出于泄愤,特地将苏州的田赋上调到了极致,年上缴总额竟高达300万两!占大明全国总量的八分之一!这个政策贯穿了整个明朝。但也不得不说的是,明清两代都对苏州、松江等地收重税,所以泄愤只不过是收重税的一个借口罢了,而苏州等地纪念张士诚,实际上也是在对重税表达不满。实际上明清两代对苏州、松江等地的重税,更多的是因为这里经济繁荣(特别是手工业和商业),以及官田占比高、承担漕运任务等等。

评论列表