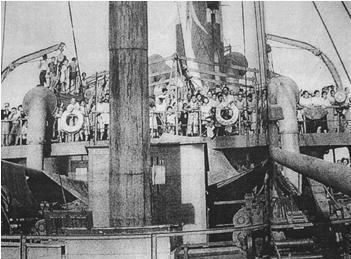

1946年11月,最后一艘遣返日本人的轮船开船前,负责遣返的李修业将军登上甲板,他说:“如果按日本人过去对待我们中国人的做法,你们都应该枪毙。中国虽然穷,用来枪毙你们的子弹,还是不成问题。” (信源:百万日本侨俘葫芦岛大遣返——抗日战争纪念网) 1946年的春天,整个东北大地正陷入混乱。战争刚刚结束,新的冲突又在酝酿。就在这片土地上,超过百万的日本侨民被困住了,他们是旧时代的遗留物,前途未卜,归乡无期。如何将这百万人送回家,成了一个棘手至极的难题。 此时,一个原本毫不起眼的港口,葫芦岛,被推到了历史的台前。它不是最优选择,却是当时唯一可行的方案。一场规模空前的大遣返,就在这个临危受命的港口拉开了序幕。 最初方案中,葫芦岛未被列入考虑。论港口条件,设施完善、吞吐量巨大的大连和营口是最佳选择,但这两个港口当时由苏联红军控制,苏方仅负责遣返其控制区内的二十七万日侨,对其他地区的百万人不管不顾。 当时东北权力格局复杂,国民党控制中心城市,共产党领导的东北民主联军掌握乡村和北部地区,这种分割局面使任何一方都无法独立完成遣返任务。 根据《波茨坦公告》,遣返日侨是中美共同责任,最终国、共、美三方军事小组决定联手解决。 葫芦岛成为各方妥协的结果,它是国民党陆路运输终点,又便于与美国第七舰队海上运输衔接。为确保行动顺利,美军架设沈阳到葫芦岛的通讯线路,调集一百二十艘船只。一个临时国际合作枢纽在辽西海岸迅速建立。 1946年4月23日,一纸命令下达到东北各地的日侨集中营。目标:葫芦岛。对百万日侨来说,这是一条充满未知与艰辛的道路。他们挤上运煤的闷罐火车,车厢里恶臭熏天,拥挤不堪。亲历者谷口睿子回忆,为了保住一个位置,许多人全程不敢上厕所。 每个家庭的行李被严格限制在一个背包内,所有纸张、金银、地图和照片都禁止携带。这是为了防止情报泄露和财产转移。 在抵达葫芦岛之前,许多人已经经历了战败初期的绝望,日本政府一度拒绝接收他们,饥饿和疾病肆虐,甚至出现过食鼠充饥、啃食尸体的惨剧。 然而,当他们拖着疲惫的身躯抵达葫芦岛时,眼前的景象却让他们感到意外。这里不再是无序的混乱,而是一个高效运转的生命中转站。 港口设立了收容所,里面有商店、医院和托儿所。每个人都必须接受七天的隔离检疫和防疫注射,以防止疾病传播。 在自身物资极度匮乏的情况下,中国方面为这次遣返投入了巨大的人力物力。仅1946年5月到8月,相关费用就高达1.47亿东北流通券。 中国人给日侨们提供了白面馒头,而当时很多中国百姓自己都吃不上。管理处还特意挑选日籍医生照顾妇女儿童,遣返期间,有一百二十多名婴儿在葫芦岛平安出生。 当一批批日侨即将登船离开时,负责遣返工作的李修业将军总会出现在码头。他没有客套的告别,而是用一种复杂而威严的语气,向着船上的人们大声喊话。 他的话语,被许多亲历者记录了下来,版本略有不同,但核心意思却惊人地一致。 “你们回国后,要仔细地比一比,当初你们是怎么对待我国人的?我国人又是怎么对待你们的!希望你们下一次来中国的时候,不要再带着刺刀来!” 这番话像重锤一样敲在每个人的心上,它超越了胜败,直指人心。码头上,许多日侨失声痛哭,有人当场跪倒在地,向这片土地磕头谢罪。日侨代表岛川丰太郎,亲手将一面锦旗和一封感谢状交到中方人员手中,他说,李将军的训词让他们“刻骨铭心”。 从1946年5月7日第一艘船离港,到1948年9月20日最后一批人员撤离,葫芦岛在三年时间里,总计遣返了1,051,047名日本人。船只往返于葫芦岛与日本佐世保、博多之间,总计超过八百航次。 船只缓缓远去,带走了一个时代的记忆。对于踏上归途的日本人而言,迎接他们的将是满目疮痍的祖国和扑朔迷离的未来。而对于中国来说,这场规模宏大的遣返行动,彰显了一种超越仇恨的宽容与人道主义精神。 葫芦岛的故事,不仅仅是一串冰冷的数字。它记录了战争结束后,不同立场的人们如何在一个特定的时空里,共同完成了一件看似不可能完成的任务。这段历史提醒我们,在仇恨的废墟上,人性的选择,远比胜负本身更值得被铭记。