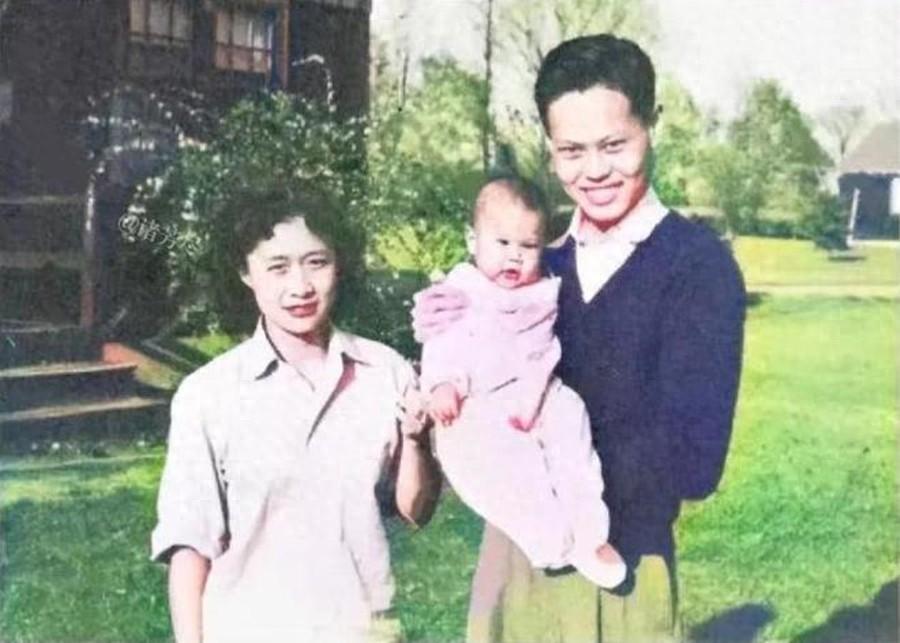

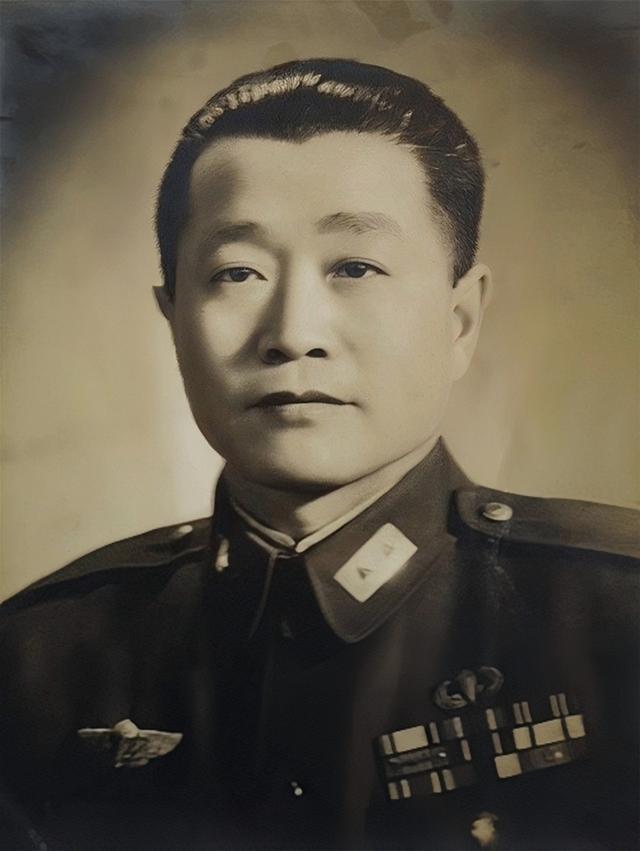

1951年,杨振宁一家三口在美国,杜致礼气质不凡,不愧是名将之女 “1951年7月12日,恭喜,是个男孩!”护士的英文祝福才落地,普林斯顿寓所里那位年轻的华人科学家已经转身冲进卧室。灯光下,杜致礼抱着新生的儿子,眉眼间透出既温柔又笃定的神情,像极了她那位将军父亲在战场上的镇定——只是,此刻是一位母亲的胜利。 不到三十年的人生,为何能修炼出这样沉稳的气度?追根溯源,还得从1927年的冬夜说起。那年12月29日,西北前线的杜聿明收到电报:长女平安降生。隔着千里炮火,他仍驭马疾驰往家赶,只为看女儿一眼。杜家从不吝啬宠爱,哪怕军务缠身,杜聿明每逢休息都要发一通加急电话,反复叮嘱妻子,“务必把致礼的身体养好”。抗战烽烟里,父爱显得特别奢侈,也特别有力量。 杜致礼童年多病,跑遍各省医院才渐渐硬朗。身体一稳,父亲的注意力立刻转向教育。广西、昆明、北平——一张地图被他翻来覆去地画线,只为给女儿争取相对安静的课堂。乱世读书不易,她却一路考进西南联大附中,再升北平辅仁大学外语系。外人见她气质优雅,却不知那背后是枪林弹雨中抢出来的机会。 而今那位站在婴儿床旁的年轻父亲——杨振宁——与杜致礼的交集,始于一间简陋的临时教室。1945年秋,联大附中课后辅导刚开始,小黑板前的杨老师正给学生讲解几何。那天新来的女生坐在第二排,认真得像要把粉笔声刻进脑海。课后,他翻点名册才知她姓杜。谁也没预料,这段师生缘分会在两年后跨越太平洋继续书写。 1947年夏,出国的行李本该有两个人:病重的杜聿明和贴身照顾的女儿。可蒋介石一道“停职反省、不得出境”把将军困在上海。杜致礼只好独自登船,肩上还背着辅仁大学的奖学金证明,兜里却没几张美元。所幸宋美龄赏识她,一封推荐信递到玛丽蒙特学院,学费问题迎刃而解。人在异乡,要强的她白天听课,晚上在图书馆给低年级生改作文,硬是自己撑下来。 同时期,杨振宁已在普林斯顿高研所磨砺理论物理。一天中午,他路过唐人街餐馆想打包碗云吞面,抬眼便看见熟悉的侧影。短暂寒暄后,他主动报价:“周末我坐火车去纽约,顺便给你带些参考书。”这句话说出口,一段异国恋随即启动。曼哈顿、费城、波士顿的博物馆与海边小镇都留下他们并肩的照片。杨振宁向朋友打趣:“以前讲对称破缺,如今我破缺的只有周末休息。” 1950年8月,普林斯顿小教堂里的婚礼没有豪华布景,来宾多是实验室同事。交换戒指时,杨振宁半玩笑地对妻子耳语:“等我哪天得大奖,一定让全世界知道这戒指的故事。”一年后,儿子呱呱落地,取名“光诺”——既寓意光学,又藏着“诺贝尔”的期许。老杨家族谱里从未出现过这样前卫的名字,可爷爷杨武之听罢哈哈大笑:“好,念起来就有劲!” 要说杜致礼的气质,很多美国朋友都用“quiet confidence”形容。杨振宁做研究遇到瓶颈时,她递上一杯茶,只轻轻一句:“慢慢来,别着急。”外人可能不懂,这正是将门出身的笃定——战场上子弹呼啸,都要稳得住;生活的小坎,小菜一碟。 时间往后拨三十年。1981年春,杜聿明病危,杜致礼连夜从纽约飞北京,一进病房就紧握父亲的手。将军眼神黯淡,却仍努力抬手示意女儿别难过。第二天,他安静离世。葬礼结束,杜致礼陪母亲住了十来天,又匆匆回到美国。她明白,丈夫那边的科研项目已到关键阶段,需要有人替他打理琐事。平凡而琐碎,却是她能给杨振宁最大的支持。 2003年10月,杜致礼因病去世。那天夜里,杨振宁坐在书房,拉开抽屉翻出旧相册:普林斯顿鹅卵石小路、纽约中央公园秋叶、费城车站的咖啡纸杯……一张张照片让这位诺奖得主沉默许久。外界只见他后来再婚,却很少注意到,老教授此后每一次公开演讲,都会把1951年的全家福放在投影的第一张。 今天回看那张黑白照片:年轻的杨振宁抱着襁褓中的儿子站在左侧,杜致礼微笑扶着丈夫的臂弯。衣着朴素,却神采飞扬。有人评价,“她不像将门虎女,倒像位学者夫人。”其实,两者她都当得起:战火中成长的坚韧,书香里浸透的睿智,在一个普通夏日凝结成从容与端庄。 杜致礼用短暂七十五年证明,名将之女并不只有显赫的出身,更有独立的人格和对知识的尊重。正因为如此,1951年那张一家三口的合影才显得如此难得:科学的光芒、家国的血脉与个人的优雅,在异国他乡交汇,定格成中国20世纪史中少见的温暖瞬间。