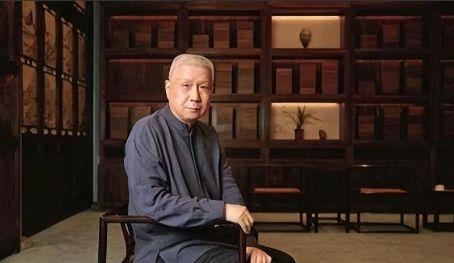

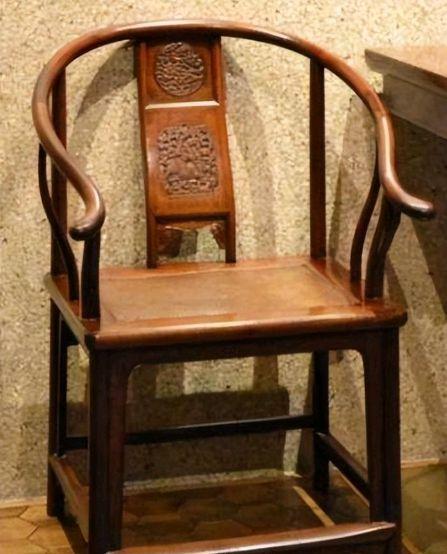

2004年,马未都请人修复一把黄花梨椅子,结账时师傅比了一个手指头,马未都就给了1000元,当师傅看到钱,脸色立刻变得很难看说到是1万块!马未都目瞪口呆,我不会被坑了吧? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2004年,北京的平均工资也就一千来块钱,一万元已经是大多数人一年到头的收入,就在这一年,马未都遇到了一件让他至今难忘的事。 他请一位修复师傅帮自己修一把椅子,等修好结账的时候,师傅竖起一根手指,他顺手掏了一千元放到桌上,以为已经算是很大方的报酬。 可师傅脸色立刻变得凝重,说这一根手指的意思是要一万元,那一刻,他愣在当场,心里直打鼓,难道真被宰了? 这件事的起点是在河北的一处农家院子,马未都一向喜欢跑到乡下淘旧物,那天他走进一间堆满杂物的柴房,角落里压着鸡笼的破椅子格外刺眼。 椅背上的螭龙纹已经模糊不清,一条腿缺了一截,裂缝里塞着几粒发霉的玉米,椅面塌陷,整个架子摇摇欲坠。 对农户来说,这就是个结实的凳子,已经当柴火凳用掉了三十年,可在马未都眼里,这是一把明代的黄花梨四出头官帽椅。 黄花梨在清代中期就成了稀罕物,更别说整块大料做成的家具,早已是可遇不可求,他用六百块买下,把椅子装进麻袋,丢到卡车上带回北京,一路颠簸,椅子发出咯吱声,像在提醒它承受过几百年的风雨。 回到北京后,他把椅子交给张师傅,那是一位圈里公认的修复高手,工作间摆满了旧木料,空气里混杂着木屑、蜂蜡和桐油的味道。 张师傅仔细检查后,发现椅腿缺损、榫卯松散、背板裂开,必须逐一修复,最难的是配料,他翻了好几天,从一堆老木头里挑出一段民国时期的棋桌腿,木纹和原椅几乎如出一辙,只有这样,修补痕迹才不会显眼。 修复的过程极其耗费心力,椅腿需要重新拼接,榫卯要一丝不苟地对接,张师傅用细凿一点点修整,用铜刨刀刮出薄如蝉翼的刨花,粘合处只能用鱼鳔胶,这种传统胶水熬坏了三锅才得到合用的浓度。 等到榫卯复位,他在煤油灯下连续忙了四个夜晚,老花眼被熏得通红,最后一步是净刨,用特制的短刨贴着椅面反复推刨,刨花像雪片一样飘落,新老木料在极小的误差里完美衔接。 等到表面涂上蜂蜡和多年陈桐油混合的涂层,椅子的光泽仿佛被重新唤醒,修复完成后,椅子恢复了原有的挺拔与精致。 雕花重新显露层次,椅身纹理流畅自然,丝毫看不出补救的痕迹,马未都看到这件作品时心里一阵惊叹,仿佛眼前的不是刚从农家院子里捡回来的破凳子,而是一件重返昔日辉煌的明代家具。 等到结账时,张师傅竖起一根手指,马未都随手掏出一千元递过去,心里觉得这是足够体面的支付,可师傅的神色却凝重起来,直言要一万元。 这笔钱在当时相当于一个普通人近一年的收入,顿时让他心头一紧,怀疑自己是不是被坑了,张师傅解释,修复不仅是修补断裂的木头,而是让这把椅子从几万元的残破器物,变成价值几十万的完整文物。 时间很快给出了答案,修复后的黄花梨椅子被送到拍卖会,藏家们拿着放大镜检查,也找不出新旧的分界,最后在场上一举拍出九十八万元的高价。 那一万元的修复费,在众人看来已经微不足道,这件事也让人意识到,真正有价值的,不只是古董本身,还有那些能够让历史重获新生的手艺。 马未都在这之后更加重视修复技艺,他在观复博物馆里设立了专门的修复展区,把修复过程与工具展示给参观者。 让人们明白文物从残破到完整背后,隐藏着多少心血与智慧,他也推动用修复所得反哺工艺人才的培养,延续这份手艺的火种。 那一瞬的错愕和疑虑,最终化作了敬佩与感慨,一万元带来的不仅是椅子的重生,也是对匠心的敬意。 人们常常只看到古董拍出的高价,却忽略了在它们背后,那些默默耕耘的手艺人,价格可以被标定,工艺却无法量化,那把椅子的故事提醒我们,真正值得敬畏的,是流淌在时光深处的匠心。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国广播网——马未都:跟钱沾边的鉴宝 我一律不去