大河报·豫视频记者陈海峰陈曦实习生韩淼森

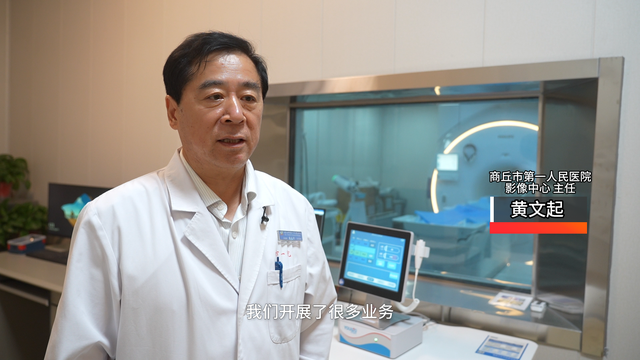

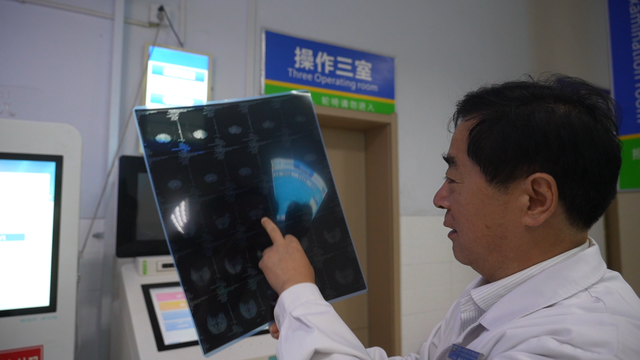

8月11日清晨,在商丘市第一人民医院影像中心阅片室,影像中心主任黄文起正在帮一位患者解读MR扫描片:“综合患者的临床表现,以及目前我们医院这个片子来看,不考虑为血管瘤,这更倾向于脑颜面血管瘤综合征。”得到了黄文起主任的解答,患者长舒一口气,笑着说:“听了您这一句话,我心里轻松多了!之前一直担心的不得了”。这是一个普通的工作日,这也是影像中心每天都会发生的日常对话。在这个以“微米级”精度丈量生命的地方,每一天都上演着这样的“医学侦查”故事,影像中心团队是当之无愧的“侦察兵”。

(黄文起[右]和患者交流)

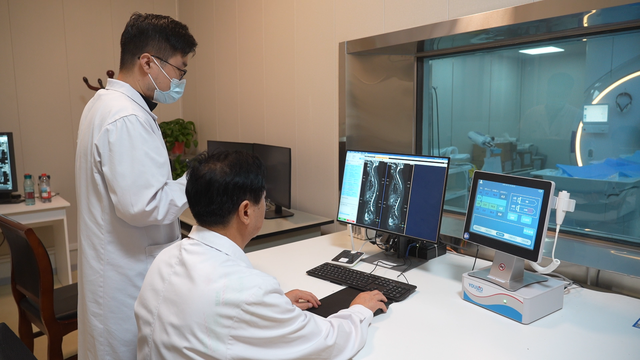

影像中心精心“侦察”的背后,是其强大的硬件黄文起实力与技术能力的支撑。这里分为放射科、CT科、核磁共振科三个科室,拥有5台高端磁共振设备、9台CT、27台X光机等先进设备,在辅助临床对疑难病例诊治方面发挥着重要的作用。

就拿急性脑缺血患者来说,时间就是生命。黄文起介绍,通过CT灌注成像或MRI弥散成像,影像中心能够精准地发现脑缺血的部位、缺血的范围,为后续的治疗方案提供关键依据。而DSA(数字减影血管造影)技术、CT冠脉成像(CTA)及CT肺动脉成像技术,则像是为心脏冠脉血管狭窄、心肌缺血、肺动脉栓塞等疾病诊治开辟的“特殊通道”。这些技术为介入治疗、溶栓治疗提供了不可或缺的帮助,在争分夺秒的急救过程中为患者争取了更宝贵的时间。

(黄文起接受大河报记者采访)

设备的不断升级也见证着影像中心的发展。“近期引入的一台更高端的核磁共振设备,解决了不少以前难以解决的问题。”黄文起主任说道,“以前心脏冠状动脉疾病只能依赖DSA及CT进行检查,对于造影剂过敏的病人而言,这无疑是巨大的风险。但现在,核磁共振冠状动脉血管非注药成像技术的应用,为心脏冠脉狭窄/闭塞诊治的双通道建立提供了可能,实现了无创精准诊断。而且,磁共振的全身弥散功能成像,可以在不使用造影剂的情况下,早期发现病变。这一技术创新既减少了患者的花费,又避免了造影剂可能带来的身体过敏反应,为临床应用开拓了新的路径。”

在仁心守护方面,影像中心始终秉持救死扶伤的理念,以患者为中心。两条铁律在面对繁重的检查任务时从未动摇。

急诊优先,这是保障危急重症患者生命的绿色通道。急诊经常开具的冠状动脉成像、主动脉夹层检查,对检查的及时性和准确度要求极高。影像中心团队深知这一点,他们凭借精湛的技术和高度的责任心,能在数分钟内完成CT血管成像。自成立以来,已经完成了30余例主动脉夹层诊断,且诊断结果与临床诊断结果高度一致。这不仅为病人的及时救治和精准治疗争取了宝贵时间,还有效地规避了转诊风险。

远途患者优先也是影像中心的一大特色。那些远道而来的患者,往往面临着更多的不便。影像中心的团队主动加班加点,确保当日完成检查并尽快出具报告。这一举措让来自民权县的张大爷当天就拿到了诊断报告,完成了临床诊疗,“原本打算住旅馆等结果,现在能赶末班车回家了”。老人摩挲着报告单感慨道。在人潮涌动的影像候诊厅内,影像医生们用速度传递温度,用精准诠释责任,细微之处尽显真情。

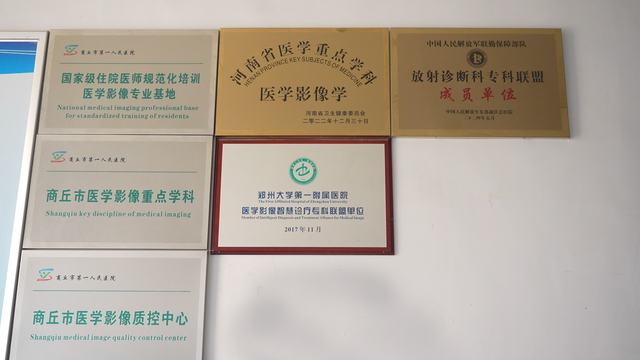

高精尖的人才与设备构成了豫东地区最强大的影像诊断阵列,但更令人瞩目的是墙上那面“河南省医学重点学科”的铜牌,这是对团队的专业认证。2022年,河南省卫生健康委员会为商丘市第一人民医院医学影像中心授牌“河南省医学重点学科”,这是对其多年来努力和成果的高度认可。2024年,影像中心成为中国人民解放军联勤保障队放射诊断科专科联盟单位成员,这无疑为其进一步发展提供了更广阔的平台。

作为团队的领路人,黄文起主任在精研医术的同时,极为注重团队建设、学习提升与人才培养,将其视为影像中心持续发展的核心动力。每周科室雷打不动的业务学习和讲座,从他作为科室管理者开始,一直坚持了十余年。他打破科室间的壁垒,推动放射科、CT科、核磁共振科形成联动机制,通过定期病例讨论会、技术分享会等形式,让各科室人员取长补短。在复杂病例诊断中,他组织不同科室的骨干共同阅片,结合CT的精细结构显示、磁共振的功能成像优势,形成更全面的诊断结论,既提升了诊断准确率,也让团队成员在协作中增强了凝聚力。

黄文起主任尤其重视对青年医师的培养。他为每位青年医师指派经验丰富的高年资医师作为老师,通过“一对一”带教、手把手指导阅片等方式,帮助他们快速成长。对于有潜力的青年医师,他会给予更多实践机会,让他们参与急诊病例处理、复杂手术的影像支持等工作,在实战中积累经验。正是在黄文起主任的带领下,影像中心形成了“比学赶超、团结协作”的良好氛围,团队整体技术水平不断提升,为精准诊断和临床治疗提供了坚实保障。

他深知一个人的力量是有限的,只有将个人融入团队和社会,真心实意地想为大家做事,才能在日常工作中体现价值。在医师节即将到来之际,他深情寄语青年医师:“希望‘后浪们’鼓足干劲、筑牢根基、增强实力,更好地服务人民健康!”