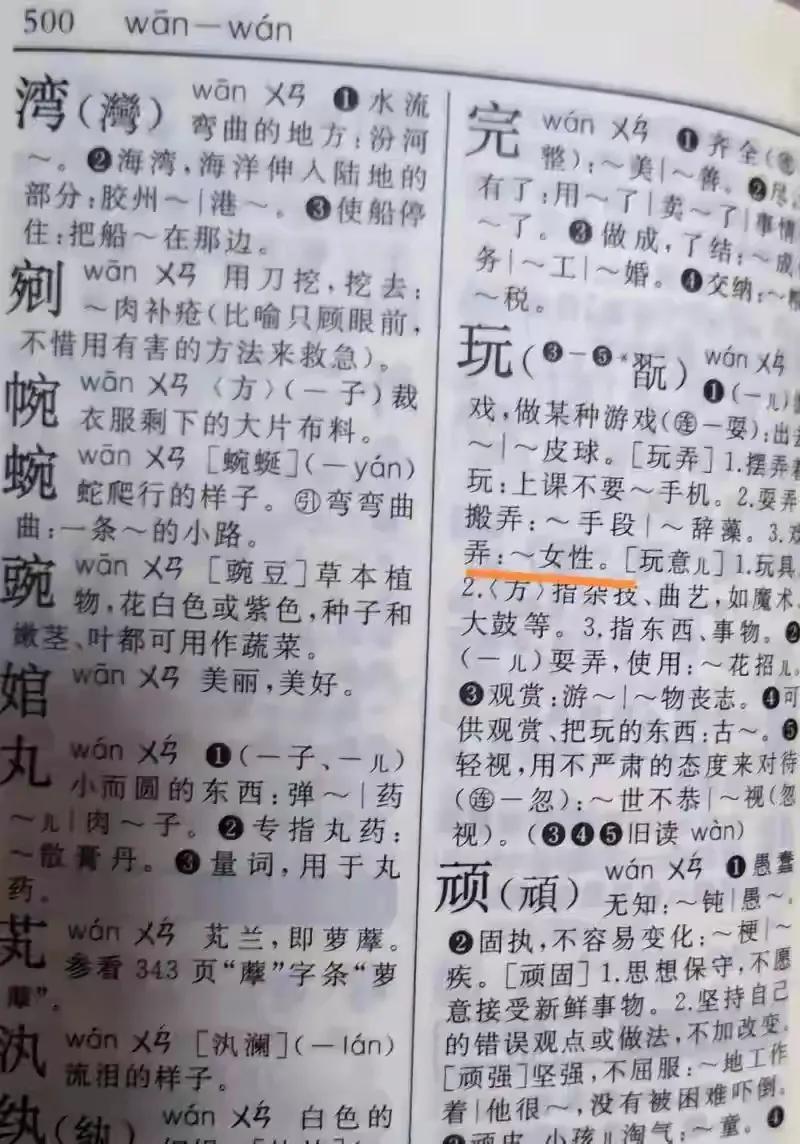

《新华字典》第12版存在严重问题,将毒教材引至工具书领域,确实应该引起有关方面的高度重视。 争议内容核实与背景分析。 例句价值观问题,比如“累赘”释义争议:284页中“孩子小,成了累赘”的例句,被批评强化了对儿童的负面标签。词典编写需兼顾语言规范与社会影响,此类表述易对儿童自我认同造成隐性伤害。 比如 “玩弄女性”的性别歧视:500页“玩”字释义下“玩弄女性”作为例词,未加语境限定,被指物化女性。商务印书馆未公开回应,但学界认为此类敏感词应标注使用场景(如“旧时用法”)。 历史词汇的缺失争议方面,比如“倭寇”未收录:511页“倭”字仅解释为“古代称日本”,未提“倭寇”这一涉及元明沿海史及抗日战争的历史词汇。用户质疑此举淡化民族伤痛记忆,而专家建议应补充历史语境说明。 注音与内容错误方面,比如拼音标注错误:如186页“哼”注音为“喝呢喝”系明显编校失误,属个别案例,但反映编审流程疏漏。 在线盗版问题方面,大量冒牌“在线新华字典”充斥网络(如标注“暖和hé”等错误拼音),与正版无关,但加剧公众对字典权威性的质疑。 争议根源在哪里呢? 编审机制与社会期待错位,学术规范与时代脱节。词典需平衡语言稳定性与社会变迁。如“场”字新增口语读音(chǎng)、“粳”字增音(gēng),体现语音流变,但价值观敏感词(如“累赘”“玩弄”)未及时调整,暴露编审对当代教育需求的滞后。 审核机制透明度不足,用户反馈渠道不畅:类似2006年读者马捷提交4000处“错误”未获回应的事件,凸显出版社与公众沟通缺位。 盗版教材扰乱市场,劣质盗版书含错误内容且危害健康(劣质油墨致头晕),混淆了正版字典的声誉问题。 解决路径又在哪里? 应该建立多方协同的改进框架,出版社应该主动作为,修订争议内容:例如将“累赘”例句改为客观描述(如“冗余设备成累赘”),为歧视性词汇添加历史标注。 建立读者反馈机制:开放编校建议平台,定期发布修订说明,避免“闭门修典”。 政府与社会的监督应该合力,加强版权执法:打击冒牌在线字典及盗版教材,如2025年江苏破获的亿元盗版案。推动编审标准更新:教育部可联合语言所制定工具书价值观指南(如例句禁用儿童/群体贬义表述)。 同时,家长与教育工作者也应该实践应对 ,优先使用正版资源:通过官方APP或纸质正版查阅,避免盗版误导。引导批判性使用词典:教学中解析词汇语境(如“倭寇”的历史补充),培养孩子辩证看待工具书。 总之,《新华字典》的争议本质是全民对“教育何为”的深刻诘问。工具书需坚守规范性、包容性、历史责任感三重底线,出版社应以更开放姿态吸纳社会意见,政府需强化市场监管与标准制定。家长和教育者则需双管齐下:用正版资源筑牢基础,用批判教育培养思辨。唯此,“毒教材”焦虑方能转化为教育进步的阶梯。

评论列表