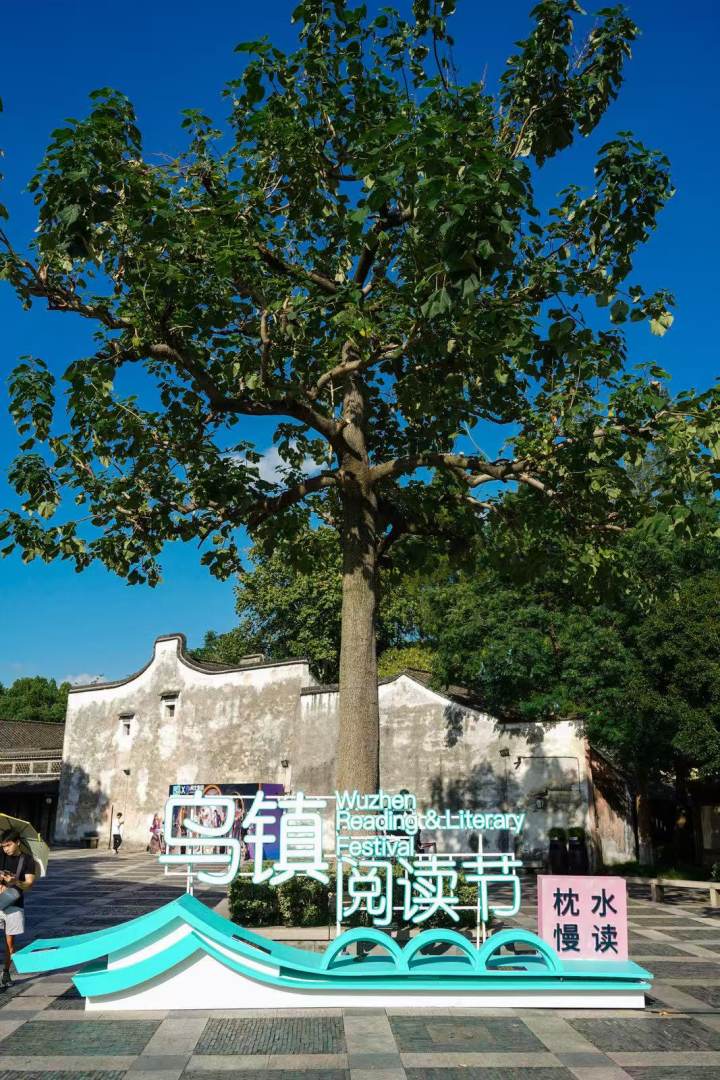

青石小桥,枕水江南。昨天乌镇,迎来了一场文学盛宴,海内外文学名家齐聚江南小镇。

这几天,乌镇仿佛成了一个盛夏里的阅读花园,几乎每个角落都藏着书香惊喜。

茶楼、染房、酒店、民宿、咖啡馆、餐吧等等,转身成了70多个不同的书香阅读空间。阅读花园,枕水慢读,书香之花绽放乌镇。

昨天8月15日,2025上海书展暨“书香中国”上海周乌镇分会场暨乌镇阅读节开幕式在乌镇西栅景区正式开幕。

“大城小镇悦心阅读”,这是浙江乌镇首次举办阅读节,也是今年上海书展在浙江的唯一分会场。

都说“一部浙江文学史,半部中国文学史”,自古以来,浙江就是文学大省、文化强省。一方水土养一方人,近些年,从浙江走出无数名家。光乌镇这个静水流深的江南小镇,就走出了许多赫赫有名的文学大家,比如我们熟悉的茅盾、木心等等。

上海书展乌镇分会场首届乌镇阅读节正式启幕,意味着乌镇在文化创新上,继戏剧节、当代艺术展、文学周、茅盾文学奖颁奖盛典后,又新添了一大重要版图。

诗意水乡变为流动的图书馆,你可以在漫步中与书香不期而遇。文学主题沙龙、读者见面会、新书签售、古风读书会等活动,让你不仅能沉浸式体验人文风物,还能偶遇名家大咖。

这个周末,如果你去同时去上海书展,凭上海书展主会场门票还可以兑换乌镇分会场景区门票;在日月广场、茅盾纪念堂、木心美术馆、昭明书院、阅读花园五大文化地标打卡拍照,可收集专属阅读印记。

上海书展首次落户浙江乌镇。大城、小镇是一次有趣的文学碰撞。可以说,首届乌镇阅读节结合上海书展与乌镇独特的江南水乡场景推动全民阅读,是乌镇景区在文旅融合创新上的又一次深度探索。

“书展和乌镇的相遇,能够制造出文学在阅读中蓬勃生长的美好景象。”浙江省作家协会副主席钟求是在开幕式上回忆,曾经小镇生活对自己文学成长之路的滋养,“此刻站在这里,我也想起了多年以前的另一个小镇。在那个小镇的某个星期天上午,我父亲领着十岁的我到县图书馆办了一张借书证,并借到一本小说,从此开始了为期四五年的贪婪阅读。就是因为少年时代的小说阅读,文学的基因便注入我的身体,让我一辈子与文学结缘。”

钟求是感慨,“如果说那个年代的阅读有遗憾,那就是可看的好书太少了,图书的供应跟不上眼睛的渴望。可时间到了当下,书籍的提供是如此的充沛如此的丰富,今天的书展就是一个现场证明。但与丰富的图书形成对比的是,人们没时间或者没动力去静心看书了。生活的多种娱乐,手机的碎片阅读,已越来越多地夺走了我们与书本相处的时光。”他呼吁大家,这个周末,有时间,都能来乌镇阅读节转转,与好书相遇,重启阅读人生。

周末到乌镇参加阅读节

有哪些名家讲座可以听

跨越小桥流水,也跨越大洋广域!首届乌镇阅读节邀请来自欧洲、拉丁美洲及国内多地的知名作家与学者,包括英国艾礼凯、墨西哥贾斯明·巴雷亚、叶兆言、陈丹燕、高渊、何袜皮、孙甘露、小白等等。对谈主题涵盖“文学如何让一座城市活起来”“拉美文化的滋养与女性生育”“抗战文学的再探讨”“逃离、迁徙与重塑”等。

这次阅读节,放眼不同文化间的差异与共鸣,探讨全球视野下的阅读与文学,让阅读回归生活。在摇橹船下的水波荡漾中,你能沉浸式聆听思想的共振,感受江南文化的情怀。

除了名家讲座,阅读节期间,B站“知识墙”在乌镇日月广场上线,用二次元创意解读经典文学;阅文集团设立数字听书区,“听见”书中的世界——还有AI声效还原《繁花》里的市井经典场景声;帆书“一分钟快问快答”把名著变成游戏挑战,数字听书区让各年龄段的读者都能在轻松的氛围中重新认识经典。

在这多感官盛宴之中,露天电影院还将重映茅盾作品改编的《子夜》《林家铺子》,让文学与影像交融,呈现全民阅读新场景,展现不同解读的魅力。

8月16日10:00——12:00

爱有着落,就是最幸福的人

叶兆

言《璩家花园》读者见面会

嘉宾:叶兆言、非牛

《璩家花园》是叶兆言最新长篇小说,小说以南京城南一座老宅院,两个家庭,三代人悲欣交集的人生故事为主线,书写共和国七十余载平民史,也见证了上山下乡、恢复高考、对外开放、出国潮、下海经商、国企改革等重大历史时刻的轮番登场。在时代的惊涛骇浪中,璩天井像河床底的一粒沙,用善良和技术守护着自己的小确幸。最终,这个“一事无成”的小人物,获得了最真实的幸福——“他做钳工做了一辈子,爱一个女孩爱了一辈子。他懦弱不重要,他不成功也不重要,他的爱有着落,他是最幸福的人。”

这次,叶兆言带着他的长篇小说《璩家花园》来到乌镇,与读者们分享这部作品背后的故事。他想和你一起探讨,时代的宏大叙事遇上个体的细碎坚守,平凡人生藏着怎样的生存哲学?我们是否也曾像主人公璩天井一样,在生活的洪流中踉跄前行?

8月16日13:00—15:00

跟着尤利西斯漫步《都柏林》

文学如何让一座城市活起来

嘉宾:陈丹燕、达里娜・加拉格尔(爱尔兰)

当詹姆斯・乔伊斯笔下的都柏林晨雾,与乌镇石桥上的流岚相遇;当陈丹燕的文学行走笔记,与达里娜的乔伊斯研究心得碰撞,蚌湾剧场将成为连接两座文学之城的桥梁,让《尤利西斯》的百年回响在水乡慢读中,焕发新的生命力。两位嘉宾将从以下视角展开分享与解读:陈丹燕踏着布卢姆的足迹重走都柏林时,哪些街巷的光影让文字里的孤独有了具象模样?达里娜如何以乔伊斯文化中心的视角,让《尤利西斯》的文学密码走进当代读者?当意识流的都柏林漫游遇见乌镇的枕水慢读,两座被文学浸润的城市会碰撞出怎样的共鸣?

8月16日19:00—21:00

拉美文化的滋养与女性生育

一场关于写作与文化的对谈

嘉宾:贾斯明·巴雷亚(墨西哥)

当乌镇的晚风遇见加勒比海的季风,一场横跨东西半球的对话即将启程——墨西哥作家贾斯明·巴雷亚将携自传《黑线》,与译者姚青云、编辑张晓清共赴这场关于文化滋养与生命书写的深夜漫谈。

8月17日13:00—15:00

与自己影子作战的人

何袜皮《大门口的陌生人》分析会

嘉宾:何袜皮

痴迷谋杀案件写作的何袜皮,是自媒体“没药花园”的创始人,在网络上有一大批同样痴迷案件推理和分析的忠粉。

“我既不偷也不抢,只是捡别人掉的。”、“我们就像机器人一样听指令,把全部时间、力气浪费在那些没技术含量的琐事上。在这里待得越久,就越难适应其他工作,越离不开这里。”这些来自保安的独白,出自何袜皮的新书《大门口的陌生人》。

经过九个月的参与式调查,何袜皮将镜头对准被物业规则、业主诉求与公司利益三方挤压的保安们:教师、高中生、厨师、建筑工人、农民、修理工......他们在社会转型中离开了家乡,为了追求更好的生活来到城市空间谋生。留在大城市当保安,既是权宜之计,也是“角色扮演”。他们一方面在化解城市居民对不安全的恐惧,另一方面他们自己被想象成恐惧的对象。保安要防范的人群和他们自己其实是同一拨人,就像一个人在和自己的影子作战。

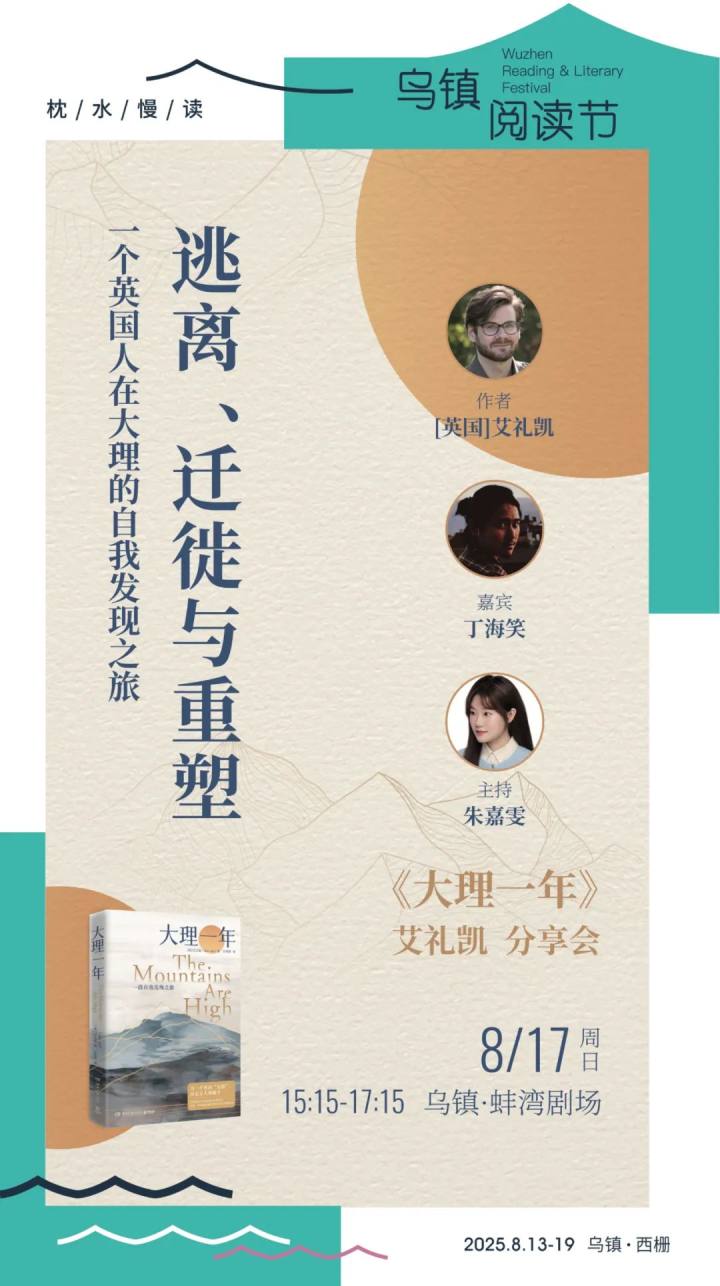

8月17日15:15—17:15

逃离、迁徙与重塑

一个英国人在大理的自我发现之旅

嘉宾:艾礼凯(英国)、丁海笑、朱嘉雯

从牛津高材生到苍山脚下的村民——关于重塑的故事。这个周日,一场关于“逃离与重塑”的对话即将温暖开启,被何伟盛赞为“天赋卓绝的当代中国观察家”的英国牛津高材生艾礼凯,将带着新作《大理一年》,与作家、旅行者丁海笑展开深度对谈。艾礼凯用了三年的时间,从国际知名媒体人到融入大理,重建自己生活的秩序。在《大理一年》这本书里,他描写了自己第一年前往大理的生活。这本书以双线交织的温柔笔触,铺开一幅动人的生活画卷。艾礼凯对大理各圈层有着细致观察。笔触时而冷静,时而温情,时而又充满幽默感,写出了大理在“躺平之都”标签外更为复杂的面貌。全书以节气为章,春种秋收替代了“成功叙事”,仿佛让读者跟着他在大理过了一整年:清明采茶时的专注,霜降围炉时的温热,都成了治愈“精神内耗”的良药。

三位嘉宾将就如何“停下来”的生活方式展开讨论:探讨“停下来的”勇气,从牛津到大理的地域身份转变,揭示主动选择慢生活的成长意义;寻找生活共鸣,在乌镇慢读,在大理田园生活,和在环球行走,这些展现不同生活方式背后的共同精神追求;在停滞中重生,突破“躺平”标签,直面暂停期的挣扎,探索沉淀与自我重塑的可能。

如果你对人生如何重塑感兴趣,不妨来听一听。