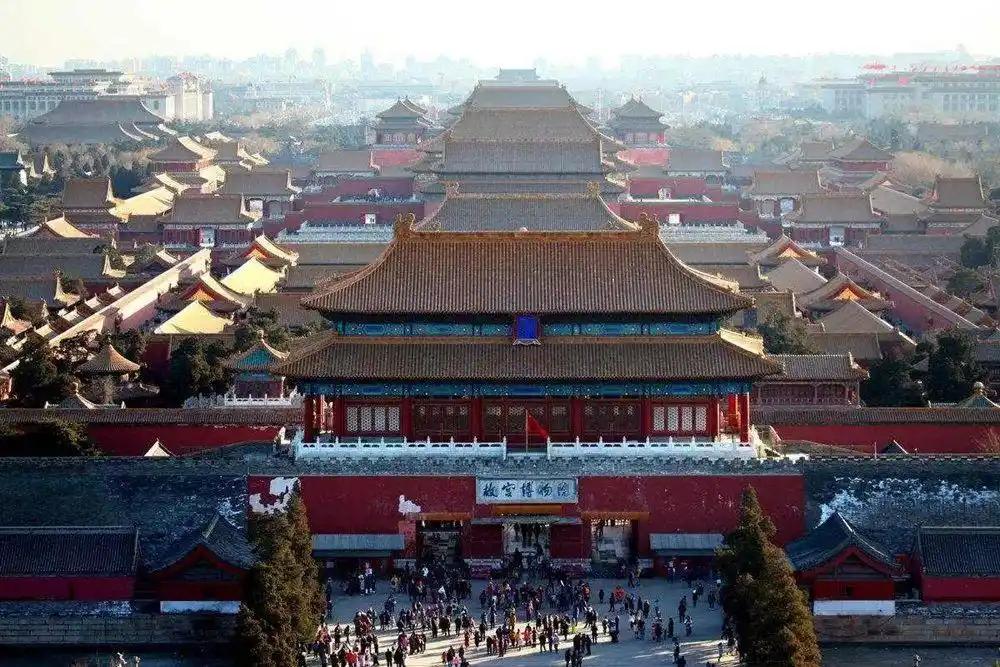

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿。但仍需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了?故宫前院长的一句话道出真相。 故宫博物院,这个屹立于首都心脏的庞大古建筑群,每年门票收入近8亿,文创产品更是风靡全国带来约15亿收入。 然而,一份公开数据却令人瞠目结舌,即便坐拥如此可观的自我造血能力,故宫每年仍需要政府补贴四十多亿人民币。这一巨大反差令人困惑,赚的钱究竟去哪里了? 故宫前院长单霁翔先生曾一语道破天机:故宫的维修成本高得惊人。这句话绝非夸张,而是这座庞大文化遗产背后沉重经济负担的真实写照。 要知道,故宫的维修并非普通建筑修缮,而是一场与时间对抗、要求苛刻技艺的持久战。紫禁城的殿宇楼阁历经六百年风霜,每一根梁、每一片瓦都处于缓慢却不可逆的衰败中。 所以,为了守护其作为世界级文化遗产的真实性与完整性,必须采用传统工艺与材料,遵循最小干预原则。 这意味着,修复一片脱落的彩绘可能需要专家耗时数月手工完成,更换一块腐朽的梁木需要遍寻全国找到匹配的原生楠木,再依靠传统榫卯技艺完成安装。 每一块琉璃瓦在拆卸时都需精细编号,如同给它们办理身份证明,以保证原位精确归位。但这种修旧如旧的笨办法效率低下、成本高昂,远非现代建筑的批量施工可比。 据内部人士透露,仅慈宁宫花园一处中等规模的修缮项目,所耗资金便足以在寸土寸金的京城核心地带建造一座现代化大型博物馆,这其中的成本对比,令人咋舌。 更不用说那些养在深宫人未识的186万余件珍贵文物了,它们被精心保管在库房深处,对保存环境的温度、湿度、光照乃至空气成分都有着近乎苛刻的要求。 维持这庞大库房全年恒温恒湿的精密设备,其电费开支便是一个令人咋舌的天文数字。故宫文物医院里的专家们,个个身负绝技,他们修复一件破损的宋代瓷器,可能需耗费数月甚至数年光阴。 这些顶尖文物修复师的价值堪比国宝,其人力成本自然远超普通技术工人。 还有故宫的安全防护体系,其精密与投入更堪比国家级要害部门。在这72万平方米的广阔空间里,密布着超过7000个高清摄像头,编织成一张无形的天网。 加上周界报警、震动传感、红外探测等层层叠加的尖端安防系统,其建设与维护费用之巨,足以令普通商业安保系统相形见绌,这仅仅是看得见的硬件。 再加上一支庞大的、训练有素的安保与开放服务队伍,他们的薪酬福利、装备更新、日常培训等开销,同样是财政账本上无法忽视的重头开支。 即使是一盏不起眼的宫灯,其内部也可能隐藏着先进的消防感应喷淋装置。 而庞大的开放区域带来的巨量水电消耗、日常保洁维护、基础设施的持续升级改造,这些日积月累,汇成了一笔不小的日常运营开销。 如今,我们放眼全球,那些承载着人类共同记忆的顶级博物馆,几乎无一能仅凭门票和衍生品收入自负盈亏。 比如巴黎的卢浮宫、伦敦的大英博物馆,其运营同样深度依赖本国政府的巨额财政输血。而故宫的特殊性在于,它既是顶级博物馆,更是一座规模空前、持续衰变的巨型古代木构建筑群。 其维护成本天然就比依托石质建筑的西方同行高出几何级数,这种双重身份带来的负担,是世界上其他博物馆难以比拟的沉重。 单霁翔院长那句沉重的叹息背后,揭示的远非管理不善的窘迫,而是一个文明古国在现代化进程中必须直面的文化悖论,我们该如何为无价的历史定价?又该如何衡量守护它的代价? 故宫的经济困局,实则是文化守护的必然成本。它需要持续、稳定且规模匹配的公共财政投入作为坚实后盾。 门票与文创收入固然可喜,但它们更像是锦上添花的点缀,远不足以支撑起整个故宫生态系统的健康运转。 故宫的未来,需要国家层面的长远战略眼光,需要更广泛的社会共识支持,需要探索更具可持续性的多元资金渠道。 参考资料: 故宫每年收入超过20亿,还是缺钱,单霁翔却靠着故宫文创和一本《故宫日历》带火故宫——中国网教育2023-11-23 故宫,你这么“缺钱”?——澎湃新闻 2020-11-07

评论列表