舞剧电影《永不消逝的电波》在全国公映时,市民赵丽霞坐在观众席里哭了三次。曾在上海邮政工作的赵丽霞与李白烈士的爱人裘慧英是多年邻居和同事,在接受采访时,赵丽霞说了一个去裘妈妈家时的细节:那次正好遇见裘妈妈在住处泪光闪闪地仔细擦拭李白烈士的画像,“裘妈妈告诉我,这个叔叔为了你们过上好日子被敌人杀害了,我很想念他”。时移世易,昔日邮政系统的小年轻赵丽霞已经退休;慈爱的裘慧英也去世33年;而由八一电影制片厂出品的《永不消逝的电波》上映迄今已有67年——只有照片里的“这个叔叔”一点没变,李白年轻的生命停在了39岁。

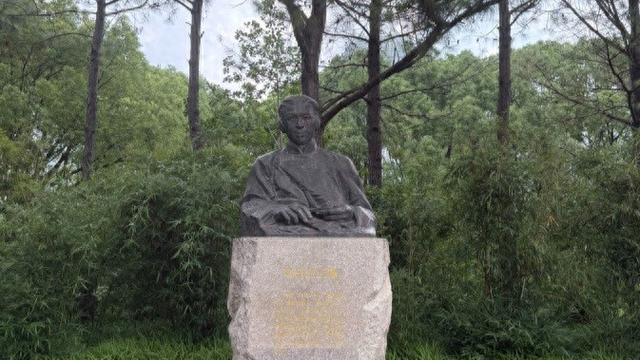

在位于上海浦东世纪公园内的“李白等十二烈士就义纪念地点”,我们瞻仰李白的雕塑。他的目光看向远方,手指还停留在发报机的按键上,似乎时刻准备发出重要的信息。这条信息,是什么呢?

是关于信念,是舞剧的落幕时那行令人落泪的文字,“长河无声奔去,唯爱与信念永存”;是关于友谊,是电影《永不消逝的电波》里感动万千中国人的最后一份电报,“同志们,永别了!我想念你们”;是关于亲情,是裘慧英记忆里那封狱中来信,“我在这里一切自知保重,尽可放心。家庭困苦,望你善自料理,并好好抚养小孩为盼”。

李白令我们感动,不仅因为他是一个为信仰献身的战士,更因为他好像我们身边的一个普通人,一个你在上海的街头巷尾会遇到的寻常百姓,有妻子,爱儿子,会和家人一起吃饭,惦念老家的父亲和亲友。

他个子很高,从他留下的长衫尺寸和孙子的外貌,可以推测他身材魁梧。他喜欢吃辣,留着湖南生活的朴素口味。他爱孩子,黄渡路的旧居里复刻了李白夫妻床边紧挨着的小小的婴儿摇篮。他一定也在结束一天辛苦的工作后,活动着紧绷的手指,然后在这里俯身看着自己的孩子。就是为了无数的孩子,为了祖国的未来,他这么高高的个子愿意屈身于狭小的空间里,收发电报一忙就是一天。

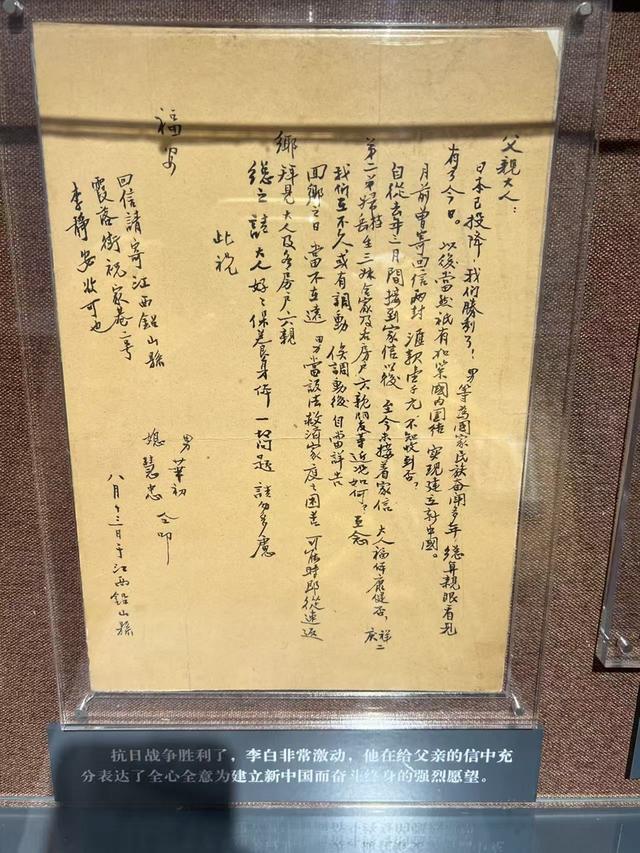

听得见邻人烧饭刷洗马桶的民宅,这就是他的堡垒。看不见远离硝烟也不需要子弹的桌面就是他的战场。他受党中央指派到上海安置秘密电台,发挥了一以当百的作用。当抗日战争胜利的消息传来,李白非常兴奋,在给父亲的信中充分表达了要全心全意为建立新中国而奋斗终身的强烈愿望。“父亲大人,日本已投降,我们胜利了,男等为国家民族奋斗多年,总算亲眼看见有了今日。”

他是怀着大爱的人,也是被许多人所爱的人。

1959年5月27日上海解放十周年的时候,《解放日报》刊登《难忘的日子》一文。李白烈士的遗孀裘慧英写道:“五月二十五日清晨,我起来得特别早,脸也没有洗就往外跑,一出门就感到与往日不一样,天上一点云也没有了,天气特别晴朗,走到陕西路新闸路口一看,路的两旁坐满了从来没有见过的兵士。他们手里握着枪,身上背着干粮——烧麦粉,足穿草鞋。这时出来看的人渐渐地多起来……我坐立不安地等到了五月二十七日,终于全市解放了。我们此刻真是悲喜交集,喜的是解放了,悲的是找不到自己的亲人。六月二十日,我的幻想终于消失了。在浦东戚家庙附近,我找到了李白烈士的尸体。这时,我悲痛极了。”

从浦西来到浦东,我们沿着李白烈士在上海足迹走过:走到他初次到沪后栖身的楼下,走到他和战友们收发电报的点位建筑外,走到他和妻子被捕的旧址,一直走到这里,就义纪念地。桩桩件件事迹,这些上海的老建筑都记得。昔日烈士工作过的房屋外,是如今的年轻人为理想奋斗奔忙的脚步。彼此在时空中回应,一如长河无声奔去,一如电波摸不到看不到却有千钧之力。上海见证了李白的成长,见证了无数隐蔽战线革命者的信念。在那些奋斗的日子里,人类的全部智慧,有时候就在这五个字里:等待与希望。

在《永不消逝的电波》里,李白的妻子曾为自己要扮作太太生活感到不安:“别人在流血牺牲,我在这享福当太太,这是什么革命工作?”

李白回答:“我们是无产阶级的战士,就要学会在任何条件下作战。”

栏目主编:杜晨薇