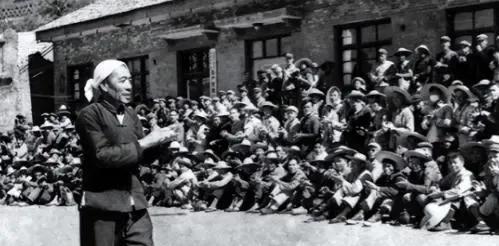

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说…… “要拆灵棚?先问问这双手答应不答应!”郭凤英把磨秃的镰刀往灵棚柱子上一靠,刀刃在晨光里闪了下。 1965年她还是个扎羊角辫的姑娘时,陈永贵就是用这把镰刀教她们割谷子,说“手要稳,心要沉,庄稼人骗不得地”。现在刀柄上的裂痕里还嵌着当年的谷糠,像在替老书记说话。 灵棚搭在老槐树下的第三天,县干事又来了。喇叭里喊着“要与过去割席”,郭凤英却指着棚里那张照片笑:“他蹲在玉米地里的样子,比任何奖状都金贵。” 照片是1972年拍的,陈永贵正用手指戳着麦穗,裤脚沾着泥,身后是刚创下千斤亩产的梯田。那年国务院给他庆功,他却连夜赶回大寨,说“地里的墒情比奖杯要紧”。 村民们记得更清。1976年大旱,陈永贵带着他们在水库冰面上凿洞,冰水没到膝盖,他第一个跳下去挖渠。现在灵棚前跪着的老汉,就是当年被他从冰窟窿里拉出来的后生。 “县领导说这灵棚不合时宜?”老汉抹了把泪,“当年他把自家口粮分给饿肚子的人,咋没人说不合时宜?” 郭凤英守灵的第五夜,摸出个布包。里面是1964年陈永贵奖给“铁姑娘队”的红绸带,上面绣着“自力更生”。“他总说,人要像大寨的石头,砸不烂,碾不碎。” 她把绸带系在灵棚柱子上,“现在倒嫌这石头碍眼了?”那晚风大,红绸带飘得像面小旗,守棚的村民没人说话,只听见此起彼伏的抽气声。 他们想起陈永贵从北京回来后,天不亮就去修补被雨水冲垮的田埂,说“当多大官,也是种地的”。 县领导的最后通牒传来时,郭凤英正在给灵棚换白布。“不拆就不来祭奠?”她直起身,腰因为常年劳作有些佝偻,嗓门却亮得像敲钟“。 1968年修水电站,他三天三夜没合眼,现在躺在这里,你们来不来,他都在这儿!”旁边的老姐妹把刚纳好的鞋底往桌上一拍,那是给陈永贵准备的“上路鞋”,针脚密得能数清。 其实陈永贵走前早有交代。北京医院的病床上,他攥着郭凤英的手说:“别搞排场,我就是个农民。”拒绝化疗时,他望着窗外的玉米地叹气:“国家钱要花在刀刃上,我这把老骨头,不值得。” 8000块存款本被他摸得发皱,原想全交党费,被拦着才留下一点——那是他当副总理时,省吃俭用攒下的。 灵棚没拆,县领导终究没来。但送葬那天,从村口到山脚下,跪满了自发来的人。 有当年受过他接济的邻村百姓,有跟着他学过种田的农技员,还有背着相机来的记者,镜头里老槐树的影子落在灵棚上,像件褪色的蓑衣。 郭凤英走在队伍最前面,手里举着那把老锄头,步伐稳得像当年修梯田时一样。 后来有人问郭凤英,后悔吗?她指着那片还在的梯田笑:“你看这地,认不认人?”确实,梯田早不叫“红旗田”了,种法也换了,但每道田埂的走向,还留着陈永贵当年用脚丈量的痕迹。 搞农业史的学者翻档案时发现,他推广的“三深种植法”,在干旱地区至今有效,只是没人再提这名字。 郭凤莲写的书里,有段话被人反复提起:“老陈走的时候,连追悼会都没有,可大寨的土,记得他。” 现在去大寨,还能听见老人讲灵棚的事,说那几天的雪下得蹊跷,落在灵棚上就化了,像老天爷也在哭。 而村口的老槐树更粗了,夏天乘凉的人说起陈永贵,总会摸摸树干——那里还留着当年绑灵棚木架时的钉痕,浅得像道疤,却刻进了大寨人的日子里。 多年后,郭凤英在梯田边给年轻人讲往事,指着远处的水库说:“那是老书记带着我们一筐土一筐土堆起来的。”风掠过稻浪,声音像极了当年他喊的号子。 信息来源:乌有之乡---陈永贵——毛主席路线的忠实执行者