大河报·豫视频记者张瞧潘怡羽实习生生裴晴

张伏生向记者展示这个由爷爷转赠给他的皮包

纪念馆第一间展览室门外

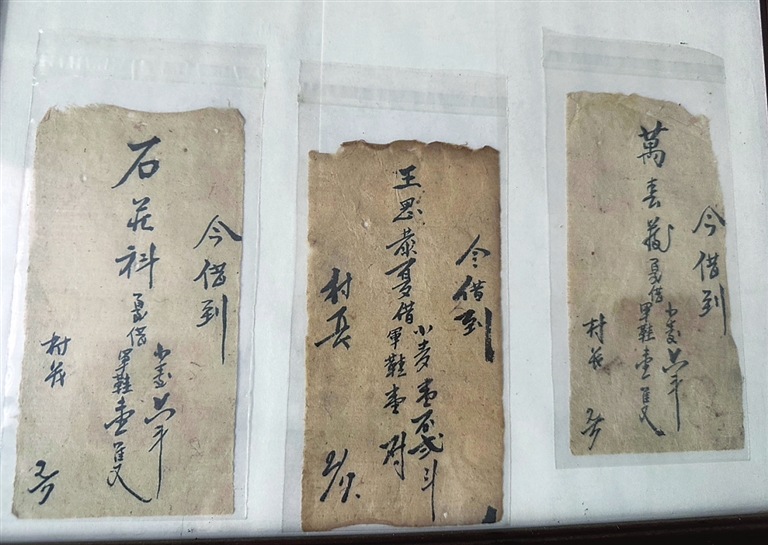

被封存保护的三张借条,左右两张借条显示“军鞋一只”,中间借条为“军鞋一对”。

你能想象吗?太行山深处一间270㎡的农家平房里,竟藏着3000多件抗战老物件。从朱德总司令亲赠的情报员皮包,到记录“山货换军火”的印章,再到见证军民鱼水情“借一只”军鞋的借条……这些鲜活的“时光切片”,被河南林州市任村镇一位普通农民张伏生,用36年、一辆摩托车和自家住所,奇迹般定格。

火热7月,当大河报·豫视频“寻镇中原”探访团推开这扇农家门,扑面而来的不是柴米油盐,而是一部由布鞋借条、残破军衣、带血抚恤证等无声诉说的烽火史诗。这位“枕着抗战记忆入睡”的守护者,如何让沉默的藏品发出振聋发聩的回响?

从补丁单衣到“一只鞋”借条,老物件还原最真实的抗战日常

一位村民听说我们要去探访纪念馆,热情地引领我们来到任村镇南端。张伏生的家是一处楼房,他住在二层,而承载着无数抗战记忆的林北县抗日纪念馆就设在一层,面积约270㎡。

步入纪念馆的第一间馆藏室,藏品之丰,让我们受到了极大的触动。每一件藏品都像是一位沉默的历史见证者,承载着太多的故事和情感。

“16岁加入八路军的林县青年杨成有,于1944年秋在青浮战役中被子弹击碎了骨头,成了二等乙级残废。那年,杨成有23岁。”一本革命残疾军人抚恤证和一张《解放日报》静静地陈列在展柜中,仿佛在无声地“对话”。1944年4月,八路军的红旗插遍豫北,作为重要交通枢纽的林县县城被全面光复;9月,杨成有的热血洒在山西抗战热土上,与12个主力团的弟兄一起,粉碎了日伪勾结破坏太岳抗日根据地的图谋。1944年,是中国人民抗日战争取得全面胜利的前一年,无数像杨成有一样的军民喋血奋战,在曙光破晓的前夜里用残躯作薪,点燃了托起胜利朝阳的烈火。

目光再移到墙上,一张张有些残损的借条吸引了我们的注意。借条显示,任村的两户人家为八路军凑齐了一双完整的军鞋,而八路军为乡亲各打下了“借一只”的借条。这看似奇怪的借条背后,是战争年代物资极度紧张的无奈,也是民众与将士们深厚情谊的见证。

展馆内,放满衣物的藤条箱里,打满补丁的单衣仿佛在诉说着八路军战士们的艰苦生活;入党申请书上庄严的入党誓词,那是革命者在战火中坚定信仰的见证;家信里呢喃着烽火也无法阻断的思念,让我们感受到了战争中人性最温暖的一面……这些抗战遗存静静陈列在展馆内,将被鲜血浸透的历史讲述得无比生动。

“镇馆之宝”背后,是一个家族的红色传承与坚守

在众多藏品中,有一个老式皮包格外引人注目,堪称“镇馆之宝”。张伏生小心翼翼地从展柜中拿出这个皮包,眼神中透露出一种敬畏和自豪,开始向我们讲述这个皮包的故事:“我爷爷是护送过朱德总司令的八路军情报员,这个皮包就是朱德送给我爷爷的。”

张伏生说,他刚上小学时,爷爷将这个皮包郑重地转赠给了他。皮包图案细腻、皮革精良。历经70多年的岁月,如今我们看到的皮包,皮革已陈旧,包的边角处也有了岁月的痕迹,锁扣配件也已生锈,但整体依然保存得较为完好。

张伏生为何会多年来致力于抗日战争史料和实物的收集和馆藏呢?这背后有着深刻的家族原因。他出生在一个有着浓厚红色氛围的家庭,自小以从军为荣。可惜青年时因身体原因,让他无缘穿上那身梦寐以求的军装,但这并没有磨灭他的梦想。

1980年,在北京谋生的张伏生总爱往中国人民革命军事博物馆里钻,那些珍贵的文物和历史故事深深震撼了他,只有初中学历的他心中涌起一股强烈的使命感:“彭老总(彭德怀)、邓政委(邓小平)、左副参谋长(左权)……不少将领都来过我的老家林县!我得把抗战时散落在民间的老物件儿收拢,也建座纪念馆——让后世子孙们知道,今天暄乎乎的好日子,是多少前辈拿命换来的!”

他是抗战“宝藏挖掘机”兼“故事大喇叭”

1989年,张伏生毅然决定创办纪念馆。此后,他骑着一辆摩托车,在晋冀豫交界的城镇村庄间辗转,摆摊收购、挨户敲门,不放过任何一个可能收集到抗战遗物的机会。

为了这个纪念馆,他说没详细计算过一共投入了多少血汗钱,但这一坚持,就是整整36年。

2003年,建在张伏生家中的林北县抗日纪念馆正式向社会免费开放。如今,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,纪念馆也迎来了第22个生日。

近年来,张伏生和纪念馆的名气越来越大:有老红军慕名专程从山西送来“抗大”毕业证,每年有数以万计的人们踏进纪念馆参观学习……曾经沾满泥星的摩托车,碾出了一条直通烽火岁月的路。

“抗日战争时期,这里是党、政、军,政治、文化、军事、贸易、红色金融的中心。八路军选择了任村构筑易守难攻的红色堡垒,建立红色政权,人民当家做主,八路军帮助老百姓担水劈柴、开荒种地,结下拥军爱民的深厚情谊。”张伏生表示,如今他收藏的实物已超3000件,在展的仅是“冰山一角”。在一处储藏室,我们见到了被封存的未能展出的书籍、资料等实物。

张伏生不仅是馆长,更是讲解员。不论是个人来访还是团队来访,他都会认真热情地对待每一位参观者,声情并茂地讲述每件展出藏品背后的故事。他坚信,宣传伟大抗战精神是他义不容辞的责任,他要把这段历史传递给更多的人,让后人铭记那段血与火的历史,珍惜现在来之不易的和平生活。

午时的气温直冲40℃,让人打不起精神,但我们注意到,张伏生在讲述藏品和抗战故事时,他的眼睛就会聚光而有神,整个人变得神采奕奕。

临别时,张伏生举起手机,拍下了大河报探访团在纪念馆门口的合照。“等文章发表了,能不能寄来一份报纸?我想收藏。”他笑着伸出手和我们逐一握手,那深刻泛红的掌心纹路,如太行山脉一般蜿蜒。这双厚实而温热的手,把红色的记忆,稳稳地种进这片曾浸透鲜血的黄土大地。

在这个特殊的年份里,张伏生透露自己还有“大计划”。他谋划着要搞一场更有意义的活动,让更多的人了解抗战历史,传承红色基因。