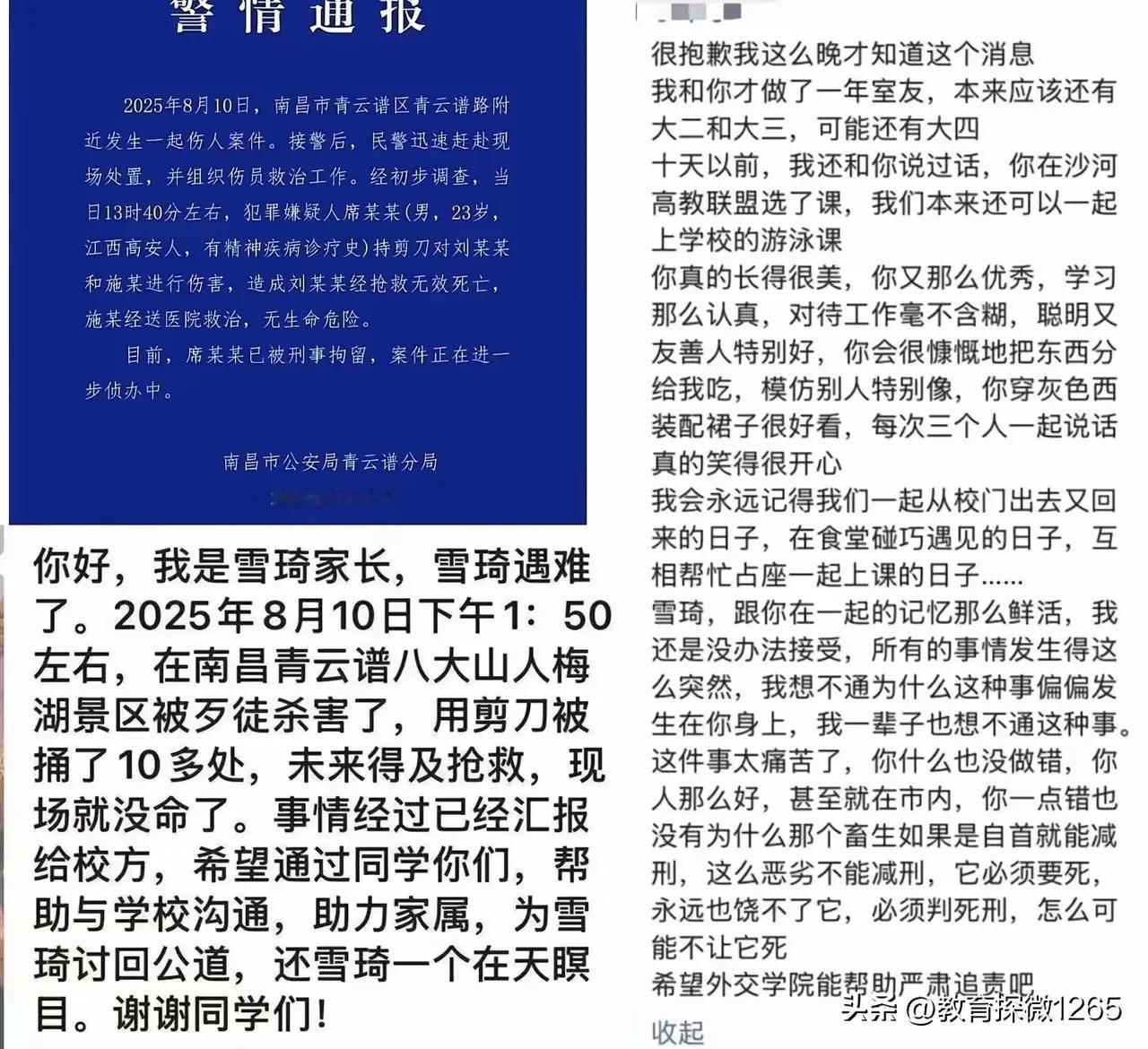

19岁外交学院女生刘某琦,在南昌一个景区偶遇23岁席某过来搭话,刘某拒绝后,席某竟然掏出剪刀就捅,刘某琦当场死亡,还有同行的一个人受了伤。 后来大家才知道,席某以前看过精神病,这事让刘某琦的家人更受不了,好好的姑娘就这么没了,太可惜了。 好多人纳闷:“怎么又是精神病?”,难道就有这样的巧合? 这类恶性案件里,“精神病”标签总被拎出来说,媒体也爱报道,时间长了大家就觉得“精神病总跟伤人挂钩”。 其实大部分精神病患者根本不会伤人,只是少数出事的被放大了。 有些案子里,“精神病”成了争议点,比如有人犯了事,最后鉴定是“精神病”不用坐牢,大家就觉得这像“免罪符”,自然更关注。 但有病史不代表杀人时就在发病。 不能说他以前看过精神病,就认定他捅人的时候“不清醒”。 关键得看他动手时脑子是不是清楚,能不能控制自己。 就说这次,席某是被拒绝后才动的手,目标很明确,还捅了两个人,这看起来更像故意伤人,不像发病时的混乱行为。最后得靠专业鉴定,看他当时到底有没有辨别能力。 一条年轻的生命消逝在景区的阳光下,这不该只是一则新闻。 每一个这样的悲剧,都在叩问,我们的社区能不能看紧那些游荡的风险?鉴定的尺子能不能量得更准? 当“精神病”不再是模糊的借口,当管理的漏洞被一一堵上,或许,下一个笑容才不会戛然而止。 这答案,藏在每个普通人对安全的期待里,也藏在社会该有的温度与力度中。