大河报·豫视频记者侯冰玉

三岁的亮亮被抱进康复机构时,工作人员沉默了——孩子的智商仅有三个月大婴儿的水平。

他不会走路,不会说话,连大小便都无法自理。

更揪心的是,治疗药物带来的严重副作用让亮亮的头发变得火红,身体软得像面条,无法直立。

这个在8个月大时被确诊为“结节性硬化症”(TSC,又称“蝴蝶结症”)的孩子,医生曾给出冰冷的预言:随着年龄增长,智商会越来越低,生活无法自理,“可能养不大”。

但亮亮的母亲王红杰偏偏不信命。

现在,她不仅把亮亮健康抚养至24岁,而且还将他送进了学校读完了中专。

(亮亮在科技馆)

“再生一个?”不!她耗尽1980元月收入,也要为儿做康复

“所有医生都建议我们‘再生一个’。”王红杰再回想当初亮亮初确诊的时光,那份窒息感依然清晰。

亮亮确诊后,她和家人跑遍全国求医,却像“无头的苍蝇”四处碰壁,得到的答案如出一辙:罕见病,无药可医,希望渺茫。

然而,放弃从来不是选项。

亮亮三岁那年,听说康复治疗可能有用,王红杰像抓住最后一根稻草,带亮亮前往康复机构。

现实却布满荆棘。亮亮每月康复费1680元,几乎耗尽1980元的家庭月收入,还不包括药费。

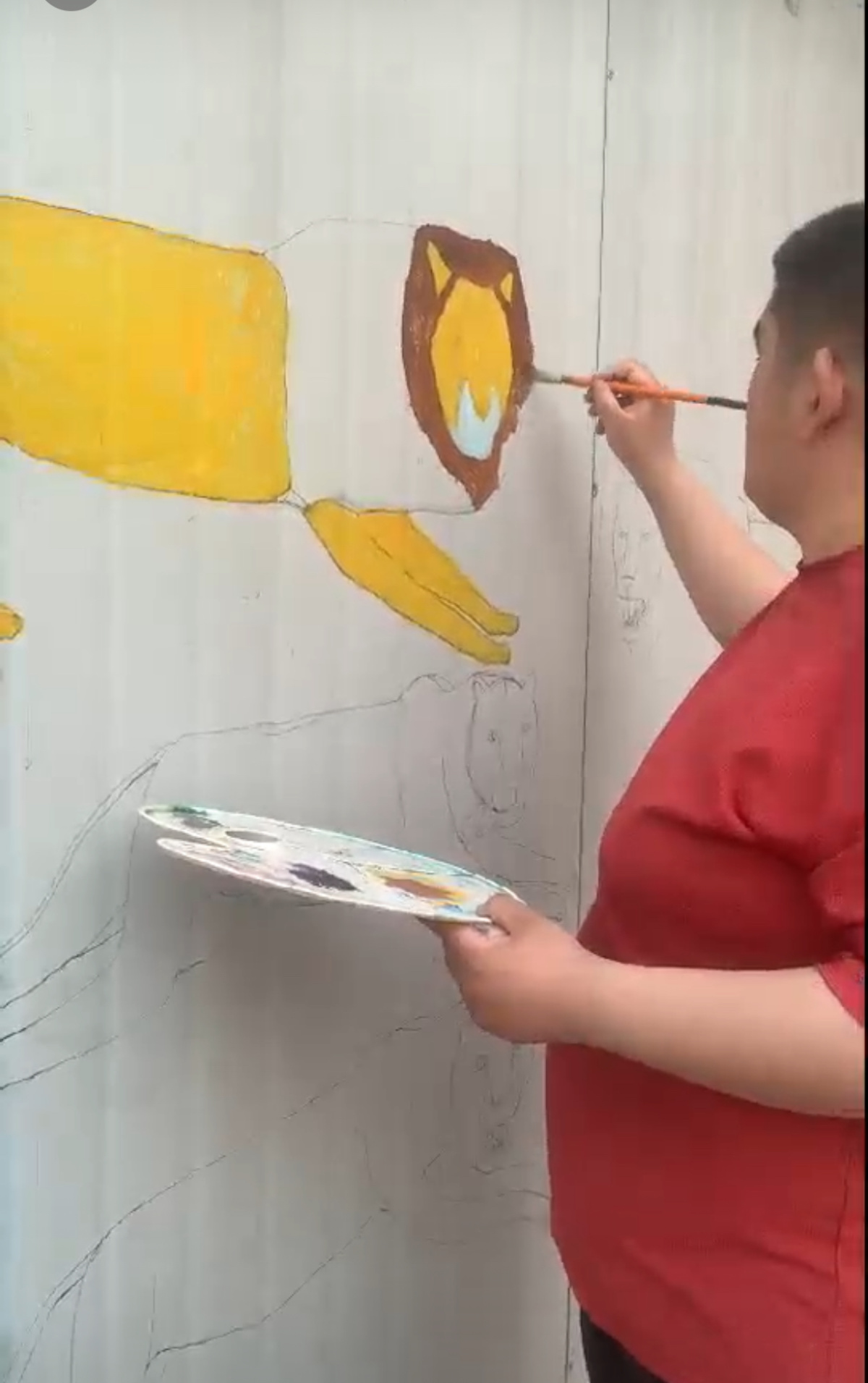

(亮亮在画画)

更艰难的是无人帮手,她独自扛起带儿子康复的重担。

郑州市二七区铭功路,是母子俩每日前往康复机构的必经之路。

每当一下雨,这条路就会积水,王红杰清晰地记得:“我背着他,给他穿上雨衣,我不敢穿,怕雨水顺着流到他身上。”

她背着儿子,深一脚浅一脚,在齐腰深的冰冷积水中跋涉近一公里,浑身湿透抵达公交站,只为赶上康复课程。

到冬天,大雪纷飞,道路湿滑,摔跤成了家常便饭。

“那时候,生病的权利都没有。”一次深夜胆结石发作,王红杰疼得在床上翻滚,却因担心亮亮,硬生生从当天晚上11点扛到次日凌晨4点多,直到亲戚赶来才被送医。

从“3个月智商”到中专毕业的画家,“我永不放弃我的孩子”

康复之路漫长而艰辛,一点微小的进步都足以点亮希望。

药物调整逐渐起效,康复训练日复一日。

亮亮展现出对绘画的浓厚兴趣和天赋,画笔成了他表达世界的窗口。

(亮亮的画)

看到亮亮对画画感兴趣后,王红杰加大了对他这方面的培养。

王红杰的坚持与心血没有白费。如今24岁的亮亮,已经从中专学校绘画专业毕业。

尽管被评定为智力残疾三级,与普通孩子存在差距,但在母亲倾尽心力的引导下,他拥有了远超最初预想的生活能力:能够规划自己的时间,熟练完成拖地、洗碗、提水等家务,甚至能做简单的饭菜。

更令人惊喜的是他的绘画才能,从墙绘到油画均有涉猎。

他创作的展现“郑州一角”的作品曾获全国比赛第二名,更有作品登上在海南举办的国际罕见病大会,代表中国参展。

“我不求孩子多么出类拔萃,只希望他能养活自己。”望着儿子,王红杰的眼中满是温柔与骄傲。

无助母亲如今是公益发起人,让河南罕见病家庭不再孤单

亮亮艰难成长的历程,让王红杰深刻体会到罕见病家庭的孤立无援。

2013年,一次偶然机会,她参加TSC罕见病关爱活动,听到一个女孩20岁才确诊的故事,深受震动。

“我就想着,咱们河南的孩子,如何在发病时就能被及时确诊、及时治疗?”这朴素的愿望促使她联合几位家长,发起成立河南罕见病关爱中心。

(王红杰和TSC患儿沟通)

注册之路异常艰难,“牵涉的疾病没人愿意接手”,但他们没有放弃。

中心成立后,会每年组织义诊和科普活动。2018年一次活动中,一位南阳父亲背着15岁不会走路的女儿前来求助。

王红杰和专家初步判断病症并建议其赴京找对口专家确诊。这件事让她更坚定了方向:“我希望河南的医生即使不能治疗,但至少‘听说过’这个病,知道该让患者去找谁。让更多家庭少走弯路!”

(王红杰和亮亮的合照)

现在,走过24年风雨,她早已摆脱初时的绝望。

当被问及是否觉得命运不公,她坦然道:“是亮亮成就了我。没有他,我不会去帮助这么多人,可能只会关注自己。”

那个曾被预言“养不大”的孩子,也成了母亲生命中最耀眼的勋章。